第17期セルフドクターコース

(ヘルスコーチ養成 – 基礎コース)

あなたの心は動いていますか?

ソフィアウッズ・インスティテュートのホームページやブログ記事にたどり着いたあなたについて、わたしが言えることは、あなたが健康や食事について正しい情報を得て取り組みたいという気持ちを持っているということです。

3号サイズのジーンズをはきたいとか、得体の知らないサプリメントで痩せたいなんて思っていないということです。

本当に心と体に良い美味しいものを食べたり、気持ちよく体を動かしたり、ストレス反応を減らして、周囲にも自分にも優しくありたいと考えているのではないでしょうか。

つまり、あなたは本物の心と体の幸せを求めていると、言えませんか?

もっとあなたについて言えば、正しい食事や健康について学び、そのことをあなたの周囲にも教えてあげたいと考えているのではないでしょうか。

もし、今、わたしが描いた絵が、あなたに少しでも当てはまるのなら、セルフドクターコースで学びませんか?

目次

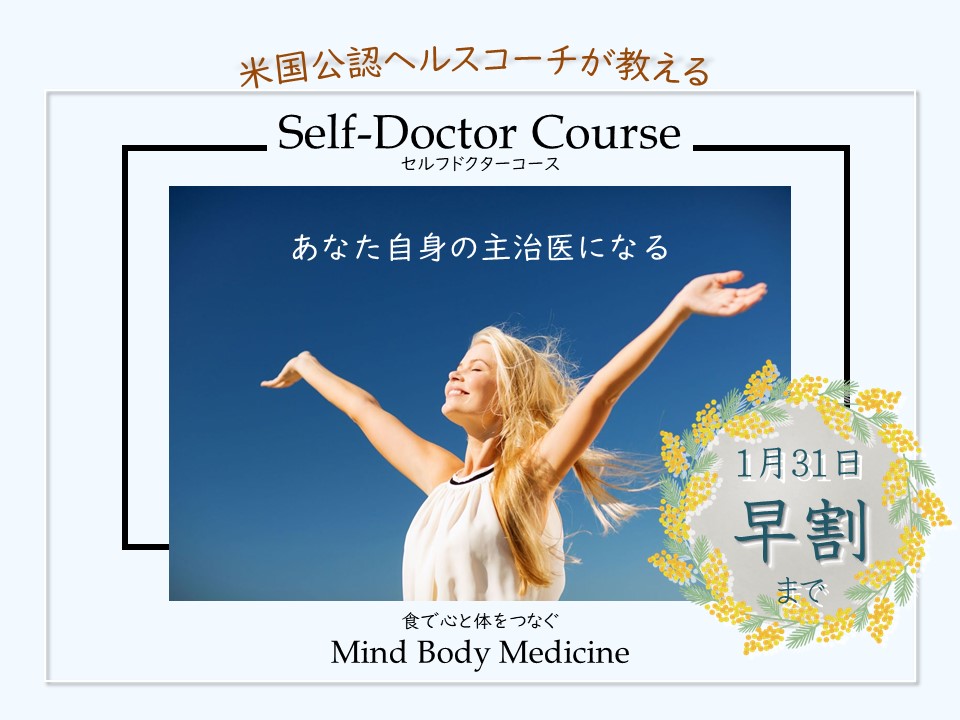

ご自分の主治医

“セルフドクター” になる

重要なことは、頭に体の声に従わせること

シンプルなこと

でもなかなかできないこと

正解はあなたの体が知っている

セルフドクターコースは、統合食養学(Integrative Nutrition)のアプローチに則って、文字通りご自分の主治医になるためのコースです。

レクチャーを通して、体の声に耳を傾け、あなたに合った食とライフスタイルを選んでいくことを学びます。

正解はあなたの体が知っています。

その正解を、あなたがご自分で導き出せるよう厳選した12のテーマで構成されています。

セルフドクターコースで学ぶ12のテーマ

こんなあなたに適しています

正しい食の知識で心と体を癒したい

- 流行に振り回されず、正しい食の知識を身につけたい

- 食事が心と体に及ぼす影響や相互関係を学びたい

- 直ぐに薬やサプリメントに頼るのではなく、食事で心や体を整えたい

- 家族の心と体をケアする食事を作りたい

- 何を試しても改善しない繰り返し起こる不調と食事の関係を知りたい

いずれはヘルスコーチとして他者をケアしたい

ヘルスコーチを目指すならまずはご自分の主治医になれなくてはなりません。ご自分の不調の根本原因を理解できない人が、他者の不調を理解できるとは思えません。

まずは、ご自分の不調の根本原因の探り方やその改善にとって適切な食事とライフスタイルの選択を学び、継続的に実践することが大切です。

その知識と経験がヘルスコーチとして活動する上での力となります。

※ ヘルスコーチ養成コースの受講には、セルフドクターコース(12レクチャー)の修了が必要です

受講のメリット

統合食養学は、

米国政府が認める

ニューヨークで始まった新しい栄養学

(ホリスティック栄養学)です

特定の食事法ではなく

科学に裏付けられた食物機能と

ボディエコロジーを学びます

食で心と体を結ぶ、科学に裏付けられた実践的な方法を学びます

統合食養学のアプローチは、

著名なモデルや女優、オリンピック金メダリスト、英国王室からも選ばれています。

- 食事とライフスタイルを通し、統合食養学のセルフドクター/ Self Doctorとして、ご自身やご家族の心と体をケアし、健康で幸せになる知識とスキルを身に着けます

- ある特定の食事法やルールではなく、科学的な裏付けのある食とライフスタイルのメカニズムを学びます

- それによって、巷にあふれる様々な情報に惑わされることなく、あなたにとって有益な情報を選びとることのできる軸ができます

- 体の健康だけでなく、心の健康(幸せ)もケアするホリスティックな方法論を学びます

- ヘルスコーチとして他者をケアする準備として、まずご自分の体を実験台にして学ぶことができます

講座スケジュールとお申込み

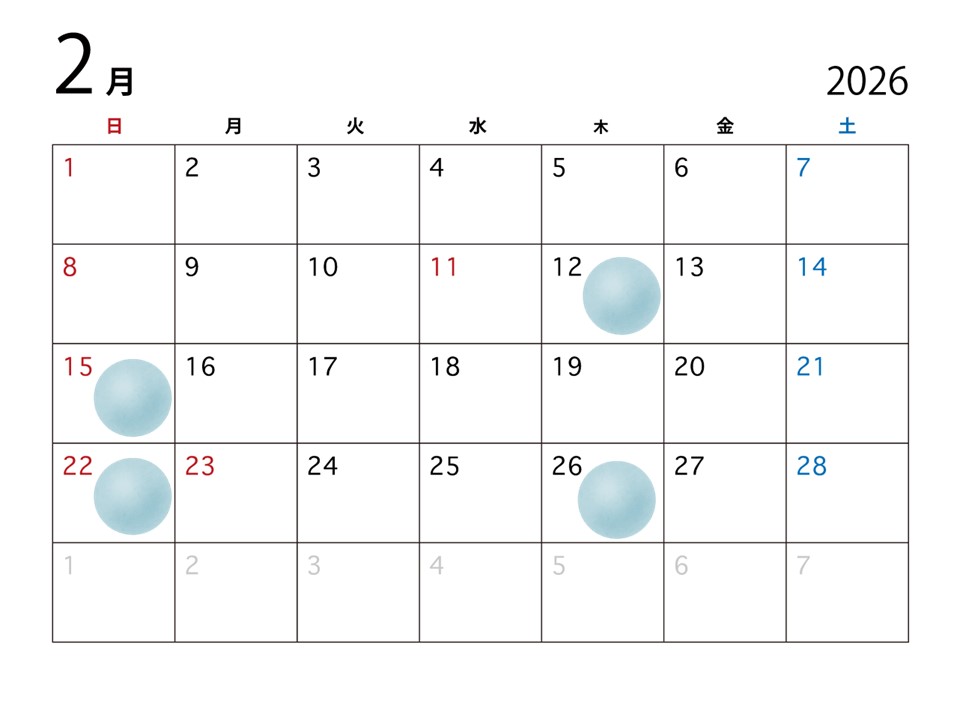

第17期セルフドクターコースは、1年コースです。

月1回のレクチャー x 12か月 = 12レクチャー

木曜日20:00 – クラスと日曜日9:00 – クラスの2つのクラスがあります。ご都合の良いクラスをお選びください。ご都合に応じて都度の振替も可能です。

- 木曜日クラスは、3月5日スタート

- 日曜日クラスは、3月8日スタート

今期も全てオンライン(zoom)で実施します。録画でははくリアルタイム受講なので自由に質問でき、クラスメートと交流することができます。

詳細はホームページをご確認ください。

1月31日までのお申し込みには受講料の早割がありますよ!

詳細とお申し込みは下のボタンからご確認ください

セルフドクターコースQ&A特別講座

次の日程で『セルフドクターコースQ&A特別講座』を開きます。

統合食養学のエッセンスを感じていただける内容、かつ、レクチャーの最後にセルフドクターコースについてのQ&Aの時間を設けていますので、受講にあたっての不安や疑問について何でもご質問ください。

なお、この特別講座は、ひやかし受講をご遠慮していただくため有料としています。

ただし、この特別講座受講後に、セルフドクターコースにお申込みされた場合には、セルフドクターコース受講料から当特別講座の受講料を差し引きます。そのため、この講座の受講料は実質無料となります。

平日20:00 – 、週末9:00 –

下のボタンからお申込みください

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる

ニュースレターのご登録は、こちらから

統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング