гғҗгӮӨгӮӘеҖӢжҖ§гҒ§йЈҹгҒ№гҒҰгҖҒеҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒеҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гӮ’гӮігғјгғҒгғігӮ°гҒҷгӮӢгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲд»ЈиЎЁгҖҖе…¬иӘҚзөұеҗҲйЈҹйӨҠгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCINHCпјүгҖҒе…¬иӘҚеӣҪйҡӣгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCIHCпјүгҒ®жЈ®гҒЎгҒӣгҒ§гҒҷгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ

гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјзҷ»йҢІиҖ…йҷҗе®ҡгҒ®гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғіжғ…е ұзӯүгӮӮй…ҚдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү

гӮӮгӮҢгҒӘгҒҸзөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

зӣ®ж¬Ў

- WHOпјҲIARCпјүгҒ®зҷәиЎЁгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹиөӨиӮүгҒЁгҒҜпјҹ

- IARC гҒ®зҷәгҒҢгӮ“жҖ§и©•дҫЎгҒ®еҲҶйЎһ

- иөӨиӮүгҒЁеҠ е·ҘиӮүгҒ®и©•дҫЎгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҒ“гҒЁ

- д»ҠеӣһгҒ®зҷәиЎЁгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹз–ҫжӮЈ

- йЈҹгҒ№гҒҰе®үе…ЁгҒӘйҮҸгҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ

- иөӨиӮүгҒЁеҠ е·ҘиӮүгҒҢзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢзҗҶз”ұ

- гғҙгӮЈгғјгӮ¬гғігҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢпјҹ

- еӨ§и…ёгҒҢгӮ“гҒ®гӮ№гғҶгғјгӮёIIIгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮүиӮүгҒ®йҮҸгҒҜй–ўдҝӮгҒӘгҒ—

- гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

2015е№ҙ10жңҲ26ж—ҘгҒ« WHOпјҲдё–з•ҢдҝқеҒҘж©ҹй–ўпјүгҒ®еӨ–йғЁеӣЈдҪ“гҒ§гҒӮгӮӢеӣҪйҡӣгҒҢгӮ“з ”з©¶ж©ҹй–ўпјҲIARC: The International Agency for Research on CancerпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҺIARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed meatпјҲPress Release#240пјүгҖҸпјҲзӣҙиЁіпјҡ гҖҺиөӨиӮүгҒЁеҠ е·ҘиӮүгҒ®ж‘ӮеҸ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©•дҫЎгҖҸпјүгҒҢзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒWHOпјҲIARCпјүгҒҢгҖҒиөӨиӮүгӮ’гҖҢгҒҠгҒқгӮүгҒҸзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҖҒеҠ е·ҘиӮүгӮ’гҖҢзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҒ«еҲҶйЎһгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

IARCгҒ®зҷәиЎЁгҒ®еҫҢгҖҒгҖҢд»ҠгҒҫгҒ§йҖҡгӮҠиӮүгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҖӮгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҝғй…ҚгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸиҰӢгӮ„гҖҢгӮ„гҒЈгҒұгӮҠиӮүгҒҜйЈҹгҒ№гҒӘгҒ„ж–№гҒҢиүҜгҒ„гҖӮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸиҰӢгӮ’еҗ«гӮҒгҖҒдёЎжҘөз«ҜгҒӘж„ҸиҰӢгҒҢйЈӣгҒідәӨгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгӮ“гҒӘдёӯгҖҒ2016е№ҙ1жңҲ16ж—ҘгҒ«иӘӯеЈІж–°иҒһзӨҫдё»еӮ¬гҒ§гҖҢиӘӯеЈІеҢ»зҷӮгӮөгғӯгғігҖҚгҒҢй–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жқұдә¬еӨ§еӯҰеӨ§еӯҰйҷўеҢ»еӯҰзі»з ”з©¶з§‘зӨҫдјҡдәҲйҳІз–«еӯҰгҒ®дҪҗгҖ…жңЁж•Ҹж•ҷжҺҲгҒҢгҖҒWHOгҒ®гҖҢгҒҠиӮүгҒҜзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҖҚзҷәиЎЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮи¬ӣзҫ©гӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜгҖҒдҪҗгҖ…жңЁе…Ҳз”ҹгҒ®гҒ”иӘ¬жҳҺгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҖҒеӣҪйҡӣгҒҢгӮ“з ”з©¶ж©ҹй–ўпјҲIARCпјүгҒ®зҷәиЎЁеҶ…е®№гҒ®ж„Ҹе‘ігӮ„Q&Aжғ…е ұгҖҒгҒқгҒ®еҹәгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ科еӯҰзҡ„иЁјжӢ гҒ®иӘӯгҒҝи§ЈгҒҚж–№гҒӘгҒ©гҖҒе®ўиҰізҡ„дәӢе®ҹгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

дҪҗгҖ…жңЁе…Ҳз”ҹгӮӮгҖҢжҳҜйқһеӨҡгҒҸгҒ®дәәйҒ”гҒ«ж•ҷгҒҲгҒҰгҒӮгҒ’гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖҚгҒЁгҒҠгҒЈгҒ—гӮғгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®дёҠгҒ§гҖҒгҒ©гҒҶйЈҹгҒ№гӮӢгҒӢгҖҒйЈҹгҒ№гҒӘгҒ„гҒӢгҒҜгҒӮгҒӘгҒҹ次第гҒ§гҒҷгҖӮ

WHOпјҲIARCпјүгҒ®зҷәиЎЁгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹиөӨиӮүгҒЁгҒҜпјҹ

гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒгҖҢиөӨиӮүгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒҢиҖғгҒҲгӮӢи„ӮиӮӘеҲҶгҒ®е°‘гҒӘгҒ„иөӨиә«иӮүгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒ”жіЁж„ҸгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

иөӨиӮүгҒҜ4гҒӨи¶іеӢ•зү©гҒ®иӮүгҒ®гҒ“гҒЁ

еҲҶйЎһгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹиөӨиӮүпјҲгғ¬гғғгғүгғҹгғјгғҲпјүгҒЁгҒҜгҖҒе“әд№іеӢ•зү©гҒ®иӮүгҒЁе®ҡзҫ©гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒзүӣгҖҒиұҡгҖҒзҫҠгҖҒгӮ„гҒҺгҖҒйҰ¬гҖҒзҶҠгҖҒгӮҰгӮөгӮ®гҒӘгҒ©гҖҒ4гҒӨи¶іеӢ•зү©гҒ®иӮүгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

й¶ҸгӮ„йҙЁгӮ„йі©гҒӘгҒ©гҒ®йіҘйЎһгӮ„йӯҡйЎһгҒҜгҖҒе“әд№ійЎһгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒ4гҒӨи¶ігҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгӮүгҖҒд»ҠеӣһгҒ®еҲҶйЎһгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖҢиөӨиӮүгҖҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒйіҘйЎһгӮ„йӯҡйЎһгҒ®иӮүгҒҜзҷҪиӮүпјҲгғӣгғҜгӮӨгғҲгғҹгғјгғҲпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

IARC гҒ®зҷәгҒҢгӮ“жҖ§и©•дҫЎгҒ®еҲҶйЎһ

еӣҪйҡӣгҒҢгӮ“з ”з©¶ж©ҹй–ўпјҲIARCпјүгҒҜгҖҒзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒ®зўәгҒӢгҒ•гӮ’ж¬ЎгҒ®пј•ж®өйҡҺгҒ«еҲҶйЎһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- гӮ°гғ«гғјгғ—пј‘пјҡ гҖҖзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒҢгҒӮгӮӢ

- гӮ°гғ«гғјгғ—пј’пјЎпјҡ жҒҗгӮүгҒҸзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒҢгҒӮгӮӢ

- гӮ°гғ«гғјгғ—пј’пјўпјҡ зҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒ®жҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢ

- гӮ°гғ«гғјгғ—пј“пјҡ зҷәгҒҢгӮ“жҖ§гӮ’еҲҶйЎһгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„

- гӮ°гғ«гғјгғ—пј”пјҡ жҒҗгӮүгҒҸзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒҜгҒӘгҒ„

IARCгҒҜгҖҒйЈҹе“ҒгҒ®зҷәгҒҢгӮ“жҖ§гӮ’гҖҢзўәгҒӢгҒ•гҖҚгҒ§и©•дҫЎгҒ—еҲҶйЎһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒ®гҖҢеј·гҒ•гҖҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҖҢзўәгҒӢгҒ•гҖҚгҒ§еҲҶйЎһгҒҷгӮӢгҒЁгҒҜпјҹ

гҒ§гҒҜгҖҒзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒ®гҖҢзўәгҒӢгҒ•гҖҚгҒЁгҖҢеј·гҒ•гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҒ©гҒҶйҒ•гҒҶгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

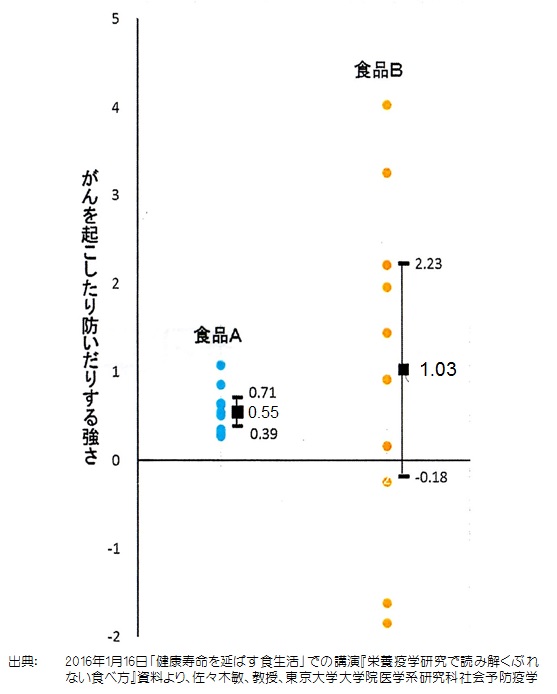

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдёӢгҒ®гӮ°гғ©гғ•гӮ’гҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

зёҰи»ёгҒҜгҖҒгҖҢгҒҢгӮ“гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹгӮҠйҳІгҒ„гҒ гӮҠгҒҷгӮӢеј·гҒ•гҖҚгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- ж•°еҖӨгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ»гҒ©гҖҒгҒҢгӮ“гӮ’иө·гҒ“гҒҷеј·гҒ•гҒҢеј·гҒ„

- ж•°еҖӨгҒҢгғһгӮӨгғҠгӮ№гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒҢгӮ“дәҲйҳІеҠ№жһңгҒҢй«ҳгҒ„

гӮ°гғ©гғ•гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒІгҒЁгҒӨгҒ®зӮ№гҒҜгҖҒеҗҢгҒҳйЈҹе“ҒгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҖӢеҲҘгҒ®з ”究зөҗжһңгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

йЈҹе“ҒпјЎгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиӨҮж•°гҒ®з§‘еӯҰзҡ„з ”з©¶гҒ®жҲҗжһңгҒ®е№іеқҮеҖӨгҒҜ 0.55гҒ§гҖҒжЁҷжә–еҒҸе·®пјҲгғҗгғ©гҒӨгҒҚпјүгҒҢВұ0.16гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

йЈҹе“ҒпјўгҒ«й–ўгҒҷгӮӢз ”з©¶гҒ®жҲҗжһңгҒ®е№іеқҮеҖӨгҒҜ 1.03гҒ§гҖҒжЁҷжә–еҒҸе·®гҒҜВұ1.2гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒдёҠгҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒӢгӮүгҒҜж¬ЎгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- гҒҢгӮ“гӮ’иө·гҒ“гҒҷгҖҢзўәгҒӢгҒ•гҖҚгҒҜгҖҒйЈҹе“ҒпјЎгҒ®ж–№гҒҢй«ҳгҒ„пјҲжЁҷжә–еҒҸе·® 0.16 пјһ 1.2пјү

- гҒҢгӮ“гӮ’иө·гҒ“гҒҷгҖҢеј·гҒ•гҖҚгҒҜгҖҒйЈҹе“ҒпјўгҒ®ж–№гҒҢй«ҳгҒ„пјҲе№іеқҮеҖӨ 0.55 пјң 1.03пјү

иөӨиӮүгҒЁеҠ е·ҘиӮүгҒ®и©•дҫЎгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҒ“гҒЁ

гҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰгҖҒд»ҠеӣһзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹеӣҪйҡӣгҒҢгӮ“з ”з©¶ж©ҹй–ўпјҲIARCпјүгҒ®гҖҒгҖҢиөӨиӮүгҖҚгҒ®еҲҶйЎһгӮ’иҰӢгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

- иөӨиӮүпҪңгӮ°гғ«гғјгғ— 2A

- иөӨиӮүгҒ®еҠ е·ҘиӮүпҪңгӮ°гғ«гғјгғ— 1

гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒе“әд№ійЎһгҒ®иӮүгҒҢгҒҢгӮ“гӮ’иө·гҒ“гҒҷзўәгҒӢгҒ•гҒҜгҖҢгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҚгҖҒе“әд№ійЎһгҒ®иӮүгӮ’еҠ е·ҘгҒ—гҒҹйЈҹе“ҒпјҲгғҸгғ гғ»гӮҪгғјгӮ»гғјгӮёгғ»гғҷгғјгӮігғігҒӘгҒ©пјүгҒҢгҖҒгҒҢгӮ“гӮ’иө·гҒ“гҒҷзўәгҒӢгҒ•гҒҜгҖҢзўәе®ҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҠ е·ҘиӮүпҪңгӮ°гғ«гғјгғ—пј‘пјҲзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒҢгҒӮгӮӢпјү

еҠ е·ҘиӮүгҒҢеҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгӮ°гғ«гғјгғ—пј‘гҖҚгҒ«гҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®зү©иіӘгӮ„йЈҹе“ҒгӮӮеҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- гғ’зҙ

- гғҖгӮӨгӮӘгӮӯгӮ·гғі

- гӮўгғ«гӮігғјгғ«пјҲйЈІж–ҷпјү

- гӮҝгғҗгӮі

гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҠ е·ҘиӮүгҒҢгҖҒгғ’зҙ гӮ„гғҖгӮӨгӮӘгӮӯгӮ·гғігҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгӮүгҒ„зўәе®ҹгҒ«гҒҢгӮ“гӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒIARCгҒҜеј·гҒ•гҒ§и©•дҫЎгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгӮүгҖҒгғҸгғ гӮ„гӮҪгғјгӮ»гғјгӮёгҒҢгғ’зҙ гӮ„гғҖгӮӨгӮӘгӮӯгӮ·гғігҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгӮүгҒ„гҒ®еј·гҒ•гҒ§гҖҒгҒҢгӮ“гӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

иөӨиӮүпҪңгӮ°гғ«гғјгғ—пј’пјЎпјҲжҒҗгӮүгҒҸзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒҢгҒӮгӮӢпјү

иөӨиӮүгҒҢеҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгӮ°гғ«гғјгғ—2пјЎгҖҚгҒҜгҖҒз–«еӯҰз ”з©¶гҒ®и“„з©ҚгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж¬ЎгҒ®ж§ҳгҒӘзү©иіӘгӮ„йЈҹе“ҒгҒӘгҒ©гҒҢеҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҷгҖӮ

- гҒҢгӮ“гҒЁгҒ®жӯЈгҒ®зӣёй–ўй–ўдҝӮгҒҢй«ҳгҒ„иЁјжӢ гҖҒгҒӢгҒӨгҖҒеј·гҒ„ж©ҹж§Ӣзҡ„иЁјжӢ пјҲstrong mechanistic evidenceгҖҒеӣ жһңй–ўдҝӮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁјжӢ пјүгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ

- гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒд»–гҒ®иҰҒеӣ гҒ«гӮҲгӮӢеҪұйҹҝгҒҢе…ЁгҒҰжҺ’йҷӨгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„

гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒҢгӮ“гҒҢгҖҒиөӨиӮүгӮ’йЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁд»ҘеӨ–гҒ®еҺҹеӣ гҒ§иө·гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҜеҗҰе®ҡгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒиөӨиӮүгӮ’йЈҹгҒ№гӮӢйҮҸгҒҢеӨҡгҒ„дәәгҒ»гҒ©гҒҢгӮ“гҒ®зҷәз—ҮзҺҮгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒиөӨиӮүгҒҢеҺҹеӣ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиЁјжӢ гӮ„гҒқгҒ®гғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гӮӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

д»ҠеӣһгҒ®зҷәиЎЁгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹз–ҫжӮЈ

д»ҠеӣһгҒ®зҷәгҒҢгӮ“жҖ§еҲҶйЎһгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹз–ҫжӮЈгҒҜгҖҢгҒҢгӮ“гҖҚгҒ®гҒҝгҒ§гҖҒж¬ЎгҒ®зЁ®йЎһгҒҢдё»гҒ«иӘҝжҹ»гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

иөӨиӮүгҒҢеҺҹеӣ гҒЁгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгӮ“

- дё»гҒ«еӨ§и…ёгҒҢгӮ“

- гҒҷгҒ„иҮ“гҒҢгӮ“

- еүҚз«Ӣи…әгҒҢгӮ“

еҠ е·ҘиӮүгҒҢеҺҹеӣ гҒЁгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгӮ“

- дё»гҒ«еӨ§и…ёгҒҢгӮ“

- иғғгҒҢгӮ“

йЈҹгҒ№гҒҰе®үе…ЁгҒӘйҮҸгҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ

гҒҳгӮғгҒҒгҖҒгҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„гҒӘгӮүйЈҹгҒ№гҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„йЈҹгҒ№гҒҹгӮүгҒҢгӮ“гӮ’зҷәз—ҮгҒ•гҒӣгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгғ’зҙ гҒӘгӮүдёҖеҸЈгҒ§еҚҒеҲҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгӮҪгғјгӮ»гғјгӮёгҒҜдҪ•жң¬гҒҫгҒ§гҒӘгӮүйЈҹгҒ№гҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ

еӨ§и…ёгҒҢгӮ“гҒ®зӣёеҜҫзҡ„гҒӘзҷәз—ҮзҺҮ

зёҰи»ёгҒ®гҖҢеӨ§и…ёгҒҢгӮ“гҒ®зӣёеҜҫзҡ„гҒӘзҷәз—ҮзҺҮпјҲзӣёеҜҫеҚұйҷәпјүгҖҚгҒҜгҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиөӨиӮүгӮ„зҷҪиӮүгӮ’йЈҹгҒ№гҒӘгҒ„дәәгҒ®гҒҢгӮ“зҷәз—ҮзҺҮгӮ’1.0гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдёҖж—ҘгҒӮгҒҹгӮҠдҪ•гӮ°гғ©гғ йЈҹгҒ№гӮӢгҒЁпјҲжЁӘи»ёпјүгҖҒзҷәз—ҮзҺҮгҒҢдҪ•еҖҚгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮ’зӨәгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒ§иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒдёҖж—Ҙ100gгҒ®иөӨиӮүгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒ®еӨ§и…ёгҒҢгӮ“гҒ®зҷәз—ҮзҺҮгҒҜгҖҒйЈҹгҒ№гҒӘгҒ„дәәгҒ®1.25еҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғӘгӮ№гӮҜгҒҢ25%дёҠжҳҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮ°гғ©гғ•гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒйЈҹгҒ№гӮӢйҮҸгҒҢеў—гҒҲгӮӢгҒ”гҒЁгҒ«гғӘгӮ№гӮҜгӮӮеҸіиӮ©дёҠгҒҢгӮҠгҒ«дёҠжҳҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

дёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз ”з©¶гҒҢд»–гҒ«гӮӮеӨҡгҒҸе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹеӨҡгҒҸгҒ®з ”究зөҗжһңгӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҖҒеӣҪйҡӣгҒҢгӮ“з ”з©¶ж©ҹй–ўпјҲIARCпјүгҒҜгҖҒиөӨиӮүгҒЁеҠ е·ҘиӮүгҒ®ж‘ӮеҸ–йҮҸгҒЁгҒҢгӮ“гҒ®зҷәз—ҮзҺҮгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж¬ЎгҒ®ж§ҳгҒ«еӣһзӯ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

“иөӨиӮү 100g гҒ”гҒЁгҒ«гҖҒеӨ§и…ёгҒҢгӮ“зҷәз—ҮгғӘгӮ№гӮҜгҒҢзҙ„ 17% еў—еҠ гҒҷгӮӢ”

“еҠ е·ҘиӮүгҒҜ 50g гҒ”гҒЁгҒ«гҖҒгғӘгӮ№гӮҜгҒҢзҙ„ 18%дёҠжҳҮгҒҷгӮӢ”

гҒ“гҒ®IARCпјҸWHOгҒ«гӮҲгӮӢзҷәиЎЁгҒ®еҫҢгҖҒдё–гҒ®дёӯгҒ§гҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҷәиЁҖгҒҢзӣ®з«ӢгҒЎгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢиөӨиӮүгҒҜ100gгҒҫгҒ§гҒӘгӮүеӨ§дёҲеӨ«гҖҚ

гҖҢеҠ е·ҘиӮүгӮӮ50gгҒҫгҒ§гҒӘгӮүеӨ§дёҲеӨ«гҖҚ

гҖҢж—Ҙжң¬дәәгҒҜжҜҺж—ҘгҒқгӮҢгҒ»гҒ©йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒд»ҠгҒҫгҒ§йҖҡгӮҠйЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮеӨ§дёҲеӨ«гҖҚ

гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒ®иӘӨи§ЈгҒ§гҒҷгҖӮ科еӯҰзҡ„гҒӘжғ…е ұгӮ’жӯЈгҒ—гҒҸзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҷәиЁҖгҒ§гҒҷгҖӮ

IARCгҒ®иӘ¬жҳҺгҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒҢзӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиөӨиӮүгҒЁеҠ е·ҘиӮүгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒ®дёҠжҳҮйҖҹеәҰпјҲзӣҙз·ҡгҒ®еӮҫгҒҚпјүгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ®ж–Үз« гҒ§гҒҷгҖӮ

иөӨиӮүгҒӘгӮү100gгҒҫгҒ§еӨ§дёҲеӨ«гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҠ е·ҘиӮүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮеҗҢгҒҳгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒWHOгҒҜгҖҒдҪ•гӮ°гғ©гғ гҒҫгҒ§гҒӘгӮүеӨ§дёҲеӨ«гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ»гҒ©гҒ®з§‘еӯҰзҡ„гҒӘгғҮгғјгӮҝгҒҜгҒҫгҒ з„ЎгҒ„гҒЁгӮӮиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зҷҪиӮүпјҲйіҘиӮүгғ»йӯҡиӮүпјүгҒЁгҒҢгӮ“гғӘгӮ№гӮҜгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҚҒеҲҶгҒӘз ”з©¶гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгғӘгӮ№гӮҜгҒ®еӨүеҢ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜдёҚжҳҺгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

иөӨиӮүгҒЁеҠ е·ҘиӮүгҒҢзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢзҗҶз”ұ

иөӨиӮүгҒЁеҠ е·ҘиӮүгҒҢзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶд»•зө„гҒҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒжңӘгҒ дёҚжҳҺгҒЁWHOгҒҜзҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҹгҒ гҖҒж¬ЎгҒ®иҰҒеӣ гҒҢеҺҹеӣ гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁIARCгҒҜиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- иөӨиӮүгҒ®еҮҰзҗҶж–№жі•гӮ„иӘҝзҗҶж–№жі•

- еҠ е·ҘиӮүгҒ®еҠ е·ҘйҒҺзЁӢгҒ§дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢйЈҹе“Ғж·»еҠ зү©гҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒж—ўгҒ«зҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзҷәиүІеүӨгҒ®дәңзЎқй…ёгғҠгғҲгғӘгӮҰгғ гӮ„еӨҡз’°иҠійҰҷж—ҸзӮӯеҢ–ж°ҙзҙ гҒӘгҒ©

1. еӨҡз’°иҠійҰҷж—ҸзӮӯеҢ–ж°ҙзҙ

еӨҡз’°иҠійҰҷж—ҸзӮӯеҢ–ж°ҙзҙ гҒҜгҖҒEUгҒ§гҒҜ10е№ҙгҒ»гҒ©еүҚгҒӢгӮүгҖҒзұіеӣҪгҒ§гҒҜ3е№ҙеүҚгҒӢгӮүгҖҒзҷәгҒҢгӮ“жҖ§зү©иіӘгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒҢиҰҸеҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜе…Ёе»ғгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзү©иіӘгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬гӮ„гҒқгҒ®д»–гҒ®еӣҪгҖ…гҒ§гҒҜиҰҸеҲ¶гӮ„еҹәжә–гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

жҳЁе№ҙгҖҒзөҢз”ЈзңҒгҒҢж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®иҰҸеҲ¶еҹәжә–гӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹи«ёеӨ–еӣҪгҒ®е®ҹж…ӢиӘҝжҹ»гҒ®зөҗжһңгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®гғҸгғ гӮҪгғјгӮ»гғјгӮёгҒҜгҖҒ欧зұігҒ®гғҸгғ гӮҪгғјгӮ»гғјгӮёгӮҲгӮҠгӮӮйқһеёёгҒ«еҚұйҷәгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгғ»гғ»

ж—Ҙжң¬дәәеҘіжҖ§гҒ®жӯ»еӣ гҒ®з¬¬дёҖдҪҚгҒҜеӨ§и…ёгҒҢгӮ“гҒ§гҒҷгҒ—гҖӮ

2. иӘҝзҗҶж–№жі•

гҒҢгӮ“гғӘгӮ№гӮҜгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢиӘҝзҗҶжі•гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒй«ҳжё©иӘҝзҗҶгҒЁзӣҙзҒ«иӘҝзҗҶгӮ’IARCгҒҜжҢҷгҒ’гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зү№гҒ«гҖҒгғҗгғјгғҷгӮӯгғҘгғјгӮ„йү„жқҝгҒ§з„јгҒҸж–№жі•гҒҢгғӨгғҗгӮӨгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®йҒҺзЁӢгҒ§гҖҒзҷәгҒҢгӮ“жҖ§гҒ®еӨҡз’°иҠійҰҷж—ҸзӮӯеҢ–ж°ҙзҙ гӮ„иӨҮзҙ з’°ејҸиҠійҰҷж—ҸгӮўгғҹгғігҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҗҶз”ұгҒ«жҢҷгҒ’гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ§гӮӮгҖҒиҢ№гҒ§гҒҹгӮҠгҖҒи’ёгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҚҒеҲҶгҒӘз ”з©¶гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§еҲӨгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲз§ҒиҰӢпјҡ

еҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒйЈҹе“Ғж·»еҠ зү©гӮ’дёҖеҲҮдҪҝз”ЁгҒӣгҒҡгҒ«е®¶гҒ§дҪңгҒЈгҒҹгӮҪгғјгӮ»гғјгӮёгӮ’дҪҺжё©иӘҝзҗҶжі•пјҲ75еәҰгҒ§й•·жҷӮй–“иӘҝзҗҶпјүгҒ§иҢ№гҒ§гҒҰйЈҹгҒ№гҒҹгӮүгҖҒжҜ”ијғзҡ„гҖҒеӨ§дёҲеӨ«гҒӘгӮ“гҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгғӘгӮ№гӮҜгҒҜгӮјгғӯгҒ«гҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгҒҠиӮүгҒ®гӮӮгҒӨгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’еҫ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгғӘгӮ№гӮҜгӮ’зӣёеҜҫзҡ„гҒ«дҪҺгҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҸҜиғҪгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

3. з”ҹиӮүгҒӘгӮүеӨ§дёҲеӨ«гҒӘгҒ®гҒӢпјҹ

з”ҹиӮүгҒЁзҷәгҒҢгӮ“гғӘгӮ№гӮҜгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҚҒеҲҶгҒӘз ”з©¶гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒеӣҪйҡӣгҒҢгӮ“з ”з©¶ж©ҹй–ўпјҲIARCпјүгҒҜгҖҒгҖҢдҪ•гҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒз”ҹиӮүгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒҢгӮ“д»ҘеүҚгҒ«гҖҒйЈҹдёӯжҜ’гҒӘгҒ©гҒ®ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢеҚұйҷәгҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§иҰҒжіЁж„ҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғҙгӮЈгғјгӮ¬гғігҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢпјҹ

IARCпјҸWHOгҒ«гӮҲгӮӢд»ҠеӣһгҒ®зҷәиЎЁгҒ®еҫҢгҖҒдё–гҒ®дёӯгҒ§гҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҷәиЁҖгӮӮзӣ®з«ӢгҒЎгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢз§ҒгҒҜйҮҺиҸңгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“йЈҹгҒ№гҒҰгӮӢгҒӢгӮүгҖҒгҒҢгӮ“гҒ«гҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚ

гҖҢгғҷгӮёгӮҝгғӘгӮўгғіпјҸгғҙгӮЈгғјгӮ¬гғігҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒгҒҢгӮ“гҒ«гҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚ

жң¬еҪ“гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ

зўәгҒӢгҒ«гҖҒдёҠгҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒ§иҰігӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйҮҺиҸңгӮ„жһңзү©гӮ„йӯҡпјҲеҸіз«ҜпјүгҒ«гҒҜгҒҢгӮ“дәҲйҳІгҒ®еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ§гӮӮгҖҒйЈІй…’пјҲе·Ұз«ҜпјүгҒҜгҖҒиөӨиӮүгӮҲгӮҠгӮӮгҒҢгӮ“гғӘгӮ№гӮҜгҒҢй«ҳгҒ„иЎҢзӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

1. йЈІй…’гҒҜиӮүгӮҲгӮҠгӮӮжӮӘгҒ„

еҶ’й ӯгҒ§ж—ўгҒ«гҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҹйҖҡгӮҠгҖҒгӮўгғ«гӮігғјгғ«гҒҜгҖҒеҠ е·ҘиӮүгҒЁеҗҢгҒҳIARCгҒ®гҖҢгӮ°гғ«гғјгғ—пј‘гҖҚгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзҷәгҒҢгӮ“жҖ§зү©иіӘгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒӢгӮүгҒҜгҖҒгҖҢзўәгҒӢгҒ•гҖҚгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҠ е·ҘиӮүгӮҲгӮҠгӮӮгҖҢеј·гҒ•гҖҚгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠйҮҺиҸңгҒЁжһңзү©гҒ«гӮҲгӮӢгҒҢгӮ“дәҲйҳІеҠ№жһңгӮ’гғҒгғЈгғ©гҒ«гҒ—гҒҰдҪҷгӮҠгҒӮгӮӢгҒ®гҒҢйЈІй…’гҒ§гҒҷгҖӮгғҖгғігғҲгғ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒӨгҒҫгӮҠгғ»гғ»гғ»

иӮүйЈҹгҒ®й…’йЈІгҒҝгҒҜе®Ңе…ЁгӮўгӮҰгғҲ

гҒ§гҒҷгҒҢгғ»гғ»гғ»

гғҙгӮЈгғјгӮ¬гғігҒ®й…’йЈІгҒҝгӮӮеҗҢгҒҳгҒҸгӮүгҒ„гӮўгӮҰгғҲ

гҒҠиӮүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӨ§йЁ’гҒҺгҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҖҒйЈІй…’гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲзӣҙгҒ—гҒҹж–№гҒҢгҖҒгҒҢгӮ“дәҲйҳІгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

гӮўгғ«гӮігғјгғ«гҒҢи…ёеҶ…иҸҢгҒ®е…ұз”ҹгғҗгғ©гғігӮ№гӮ’еӨұиӘҝгҒ•гҒӣгҒҹгӮҠгҖҒи…ёеҶ…жҜ’зҙ з—ҮгӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒе…Қз–«еҠӣгҒҢдҪҺдёӢгҒ—ж§ҳгҖ…гҒӘз—…ж°—гҒ®еҺҹеӣ гҒ«гҒӘгӮӢд»•зө„гҒҝгӮӮи§ЈжҳҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

йЈІй…’гҒЁгҒҢгӮ“гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®иЁҳдәӢгӮӮеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒӯгҖӮ

- гҖҺгҖҢиөӨгғҜгӮӨгғігҒҜдҪ“гҒ«иүҜгҒ„гҖҚгҒҜжң¬еҪ“пјҹпҪһгғ•гғ¬гғігғҒгғ»гғ‘гғ©гғүгғғгӮҜгӮ№гҒ«з•°иӯ°гҒӮгӮҠпјҒгҖҸ

- гҖҺгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®жңҹеҫ…гӮ’иЈҸеҲҮгӮӢиөӨгғҜгӮӨгғігҒЁд№ігҒҢгӮ“гҒ®й–ўдҝӮгҖҸ

2. йҒӢеӢ•гҒҢжңҖгӮӮеҠ№жһңзҡ„

йҒӢеӢ•гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгҒҢгӮ“дәҲйҳІеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҖҒгӮ°гғ©гғ•гҒӢгӮүеҲӨгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҢгӮ“дәҲйҳІгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒйЈҹдәӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзҰҒй…’гғ»зҰҒз…ҷгҒЁйҒӢеӢ•гҒҢйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

еӨ§и…ёгҒҢгӮ“гҒ®гӮ№гғҶгғјгӮёIIIгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮүиӮүгҒ®йҮҸгҒҜй–ўдҝӮгҒӘгҒ—

зұіеӣҪгӮ«гғӘгғ•гӮ©гғ«гғӢгӮўеӨ§еӯҰгӮөгғігғ•гғ©гғігӮ·гӮ№гӮіж ЎгҒҜгҖҒеӨ§и…ёгҒҢгӮ“гӮ№гғҶгғјгӮёIIIгҒ®жӮЈиҖ…1,011дәәгӮ’еҜҫиұЎгҒ«еүҚеҗ‘гҒҚгӮігғӣгғјгғҲз ”з©¶гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®зөҗжһңгҒҢ2022е№ҙгҒ«е…¬иЎЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮ№гғҶгғјгӮёв…ўгҒ®еӨ§и…ёгҒҢгӮ“гҒЁиЁәж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢгҒҜгҖҒиөӨиӮүгӮ„иөӨиӮүгҒ®еҠ е·ҘйЈҹе“ҒгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰгӮӮгҖҒйЈҹгҒ№гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒеҶҚзҷәгҒЁжӯ»дәЎгғӘгӮ№гӮҜгҒ«гҒҜеҪұйҹҝгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еӨ§и…ёгҒҢгӮ“дәҲйҳІгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒиӮүйЎһгӮ’йЈҹгҒ№йҒҺгҒҺгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжҺ§гҒҲгҒҹж–№гҒҢиүҜгҒ•гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ第3гӮ№гғҶгғјгӮёд»ҘйҷҚгҒ®еӨ§и…ёгҒҢгӮ“гҒЁиЁәж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹгӮүгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„еӨҡе°‘гҒҠиӮүгӮ’жҺ§гҒҲгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒз”ҹеӯҳзҺҮгҒҜй«ҳгҒҸгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжӮІгҒ—гҒ„зҸҫе®ҹгҒ§гҒҷгҖӮ

иЁҖгҒ„жҸӣгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгӮӮгҒҶжҖқгҒ„гҒЈгҒҚгӮҠгҖҒеҘҪгҒҚгҒӘгӮҲгҒҶгҒ«гҒҠиӮүгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰж§ӢгӮҸгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁ

зҡ®иӮүгҒӘзҸҫе®ҹгҒ§гҒҷгҒӯгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»гҒҠиӮүгҒ гҒ‘гҒ«

гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

е…¬иӘҚгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒҜгҖҒйЈҹдәӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸж§ҳгҖ…гҒӘгҒ“гҒЁпјҲз’°еўғгҖҒд»•дәӢгҖҒ家ж—ҸгҖҒдәәй–“й–ўдҝӮгҒӘгҒ©пјүгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒӘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгӮігғјгғҒгғігӮ°гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒЁгҖҒдёҖеәҰгҖҒи©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ

гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°гғ»гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

гҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

еҲқеӣһзӣёи«ҮгӮ’з„Ўж–ҷгҒ§гҒҠеҸ—гҒ‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒ®гғһгӮӨгғігғүгғ»гғңгғҮгӮЈгғ»гғЎгғҮгӮЈгӮ·гғіи¬ӣеә§гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§еӯҰгҒігҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢйЈҹгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ”иҮӘиә«гҒ®дё»жІ»еҢ»пјҲгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘзҹҘиӯҳгҒЁгӮ№гӮӯгғ«гӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж–°еӯҰжңҹгҒҜгҖҒжҜҺе№ҙ3жңҲгҒЁ9жңҲгҒ§гҒҷгҖӮи¬ӣеә§гҒ§гҒҠдјҡгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§еҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢ

гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјгҒ®гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү

зөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡ

- гҖҺж „йӨҠз–«еӯҰгҒ§иӘӯгҒҝи§ЈгҒҸгҒ¶гӮҢгҒӘгҒ„йЈҹгҒ№ж–№гҖҸгҖҒдҪҗгҖ…жңЁж•ҸгҖҒж•ҷжҺҲгҖҒжқұдә¬еӨ§еӯҰеӨ§еӯҰйҷўеҢ»еӯҰзі»з ”з©¶з§‘зӨҫдјҡдәҲйҳІз–«еӯҰгҖҒ2016/1/16гҖҒиӘӯеЈІж–°иҒһзӨҫдё»еӮ¬гҖҒиӘӯеЈІеҢ»зҷӮгӮөгғӯгғігҖҢеҒҘеә·еҜҝе‘ҪгӮ’延гҒ°гҒҷйЈҹз”ҹжҙ»гҖҚ

- вҖңIARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed meatвҖқ, 26 October 2015, WHO PRESS RELEASE NВ° 240, The International Agency for Research on Cancer

- вҖңIARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to HumansвҖқ, 2006, The International Agency for Research on Cancer, Lyon France

- вҖңQ&A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meatвҖқ, 26 October 2015, The International Agency for Research on Cancer

- гҖҺеҢ–еӯҰзү©иіӘе®үе…ЁеҜҫзӯ–гҖҢи«ёеӨ–еӣҪгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӨҡз’°иҠійҰҷж—ҸзӮӯеҢ–ж°ҙзҙ иҰҸеҲ¶гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеӢ•еҗ‘иӘҝжҹ»гҖҚе ұе‘ҠжӣёгҖҸгҖҒе№іжҲҗ 27 е№ҙ 3 жңҲгҖҒе№іжҲҗ 26 е№ҙеәҰзөҢжёҲз”ЈжҘӯзңҒ委託дәӢжҘӯгҖҒгӮӨгғјгғ»гӮўгғјгғ«гғ»гӮЁгғ ж—Ҙжң¬ж ӘејҸдјҡзӨҫ

- “Alcohol Lowers Your (Intestinal) Inhibitions“,В Namrata Iyer, Shipra Vaishnava,В DOI: В http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2016.01.014

- вҖңAssociations Between Unprocessed Red Meat and Processed Meat With Risk of Recurrence and Mortality in Patients With Stage III Colon Cancer.вҖқ, Van Blarigan EL, Ou FS, Bainter TM, Fuchs CS, Niedzwiecki D, Zhang S, Saltz LB, Mayer RJ, Hantel A, Benson AB 3rd, Atienza D, Messino M, Kindler HL, Venook AP, Ogino S, Sanoff HK, Giovannucci EL, Ng K, Meyerhardt JA, JAMA Netw Open. 2022 Feb 1;5(2):e220145. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.0145. PMID: 35191970; PMCID: PMC8864503

гӮ°гғ©гғ•гҒ®е…ғгғҮгғјгӮҝ

- вҖңDose-response meta-analysis of poultry intake and colorectal cancer incidence and mortalityвҖқ, Shi Y, Yu PW, Zeng DZ., Eur J Nutr. 2015 Mar;54(2):243-50. doi: 10.1007/s00394-014-0705-0. Epub 2014 May 1.

- вҖңRed and processed meat intake and risk of colorectal adenomas: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies.вҖқ, Aune D, Chan DS, Vieira AR, Navarro Rosenblatt DA, Vieira R, Greenwood DC, Kampman E, Norat T, Cancer Causes Control. 2013 Apr;24(4):611-27. doi: 10.1007/s10552-012-0139-z. Epub 2013 Feb 5.

- вҖңThe impact of dietary and lifestyle risk factors on risk of colorectal cancer: a quantitative overview of the epidemiological evidenceвҖқ, Huxley RR, Ansary-Moghaddam A, Clifton P, Czernichow S, Parr CL, Woodward M, Int J Cancer. 2009 Jul 1;125(1):171-80. doi: 10.1002/ijc.24343.

гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲ – гғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°