バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。

心と体をつなぐホリスティックな食事法について、

ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。

ご登録は、こちらから

もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

目次

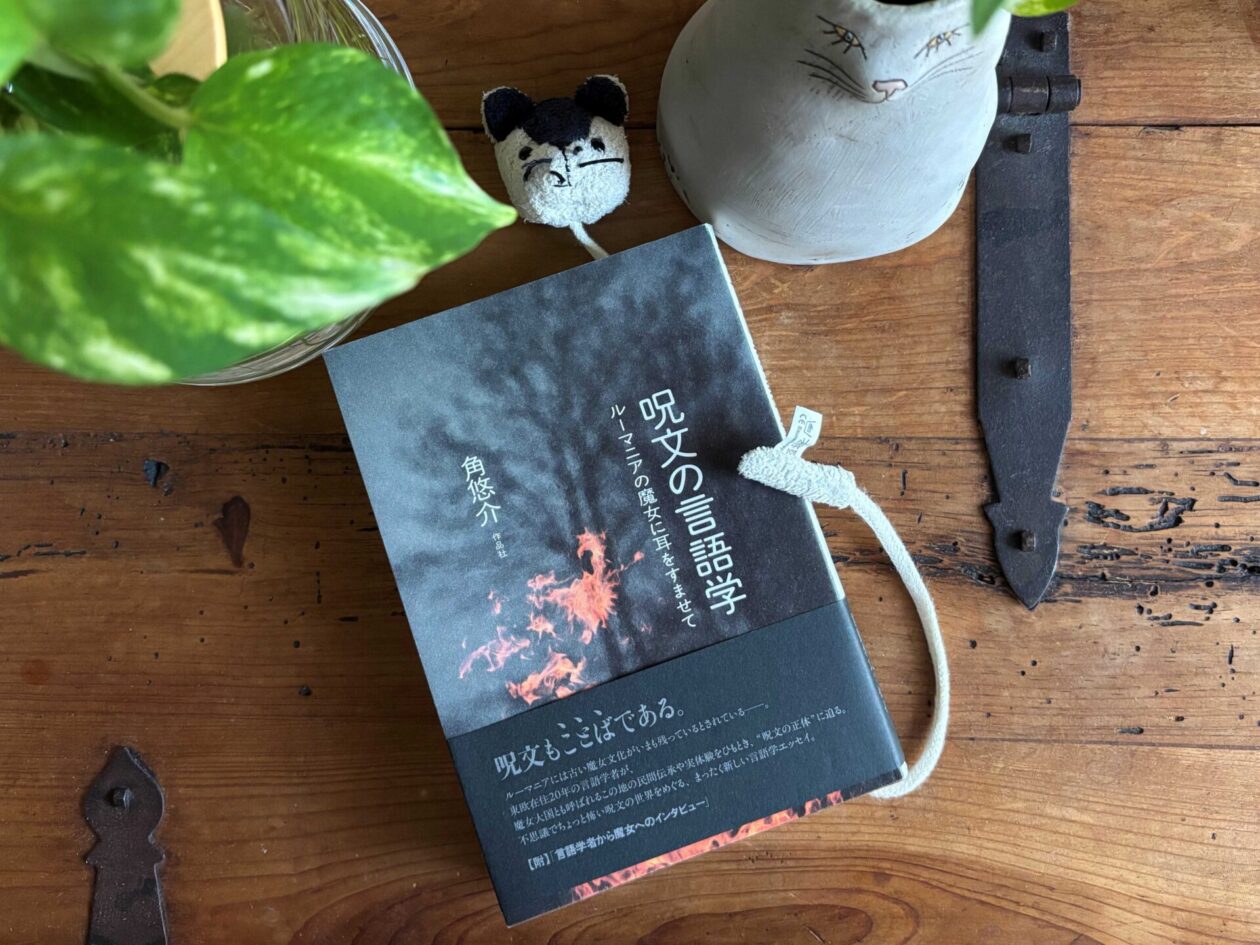

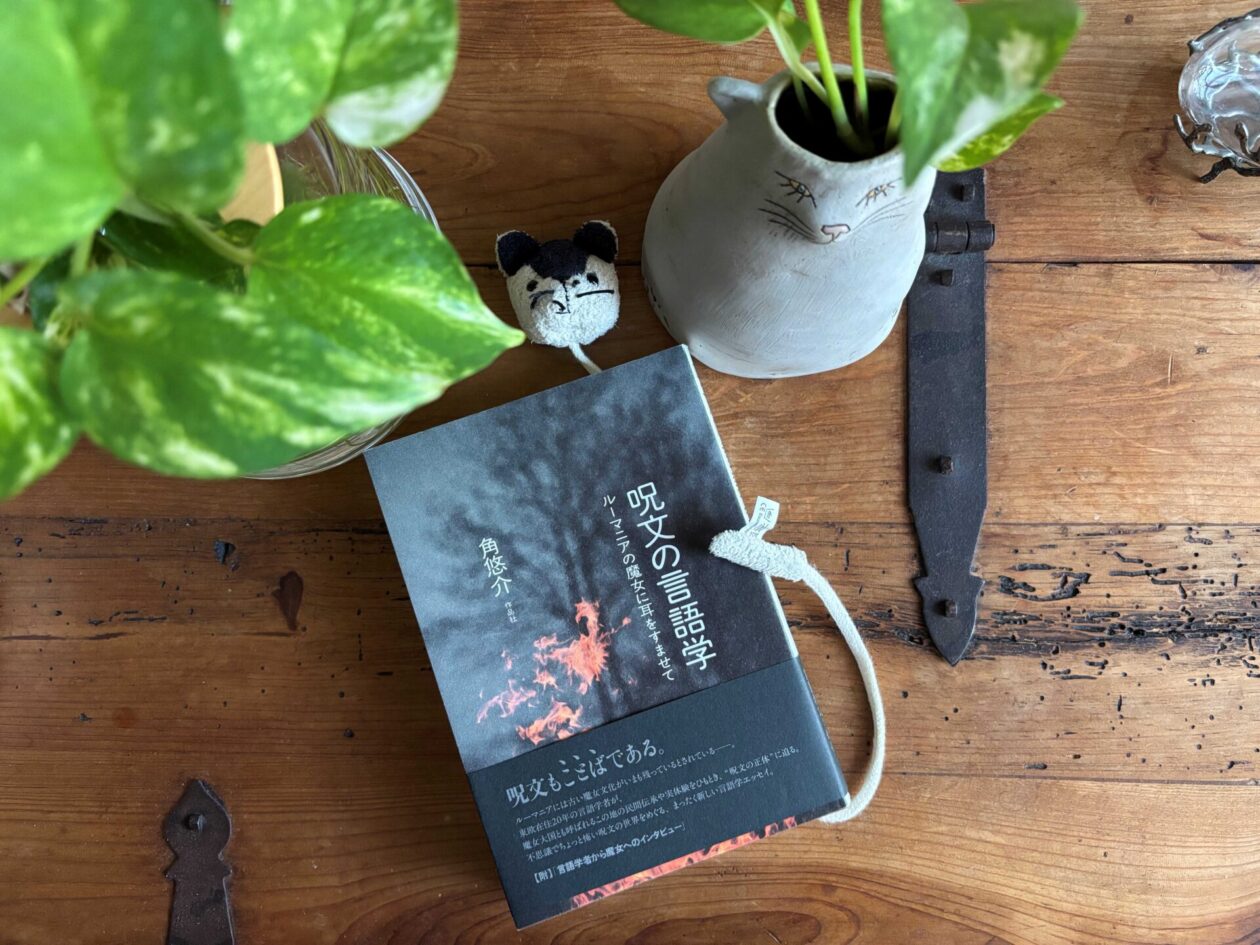

統合食養学を学び始めてから、「言霊」や「アファーメーション」という行為や現象に深く共感と実感と納得を得ているわたしは、「呪文もことばである」というメッセージに魅かれて、ルーマニアの魔女の呪文について言語学的な考察を加えた、ルーマニア語の研究者である言語学者 角悠介(すみ ゆうすけ)先生の『呪文の言語学』を先週から読み始めました。

ルーマニアとわたし

これ以前にわたしがルーマニアについて知っていたことと言えば、チャウシェスク時代の悲惨なイメージと、「ナディア・コマネチ」と吸血鬼の故郷(トランシルバニア)だということくらいと、数年前にオーガニックフェアで出会って、それからミックススパイスなどを購入させていただいている北海道十勝でお料理教室を開いていらっしゃるアディナさんの故郷だということくらいで、具体的な文化や街並みや生活様式や言語についての知識は皆無でした。

また、この本を読むまでは、ロマ(昔ジプシーと呼ばれていた人たち)がルーマニアに多く住まわれていることも知りませんでした。ロマは放浪の人たちで、なんとなく故郷を持たないと思っていたので・・。

ルーマニアがこれほどに魔女と呪文に満ちた国だということを全く知らないまま、「ルーマニアの魔女に耳をすませて」という魅力的な副題のある、この『呪文の言語学』を読み始めたのです。

対比:類似と相違

角先生とルーマニアとの出会いの話から始まり、東ヨーロッパと西ヨーロッパにおける魔女と魔術、キリスト教正教とカトリックにおける魔女と魔術、ルーマニアの魔女と魔術など、さまざまな対比による興味深いお話が続きました。

「なるど、ハハハ」と思ったのは、呪文や魔術を禁じているキリスト教の聖書の「創世記」の冒頭には、既に魔術が記載されているという角先生のご指摘です。

“神は仰せられた「光、あれ」と。すると、光があった”

(創世記1:3)

確かに、神が呪文を唱えて、それが現実したと解釈することができます。

さて、米国で暮らしていた大学時代のわたしにはプロテスタントの友人が多く、また、大学院生の時には大学自体がカトリックの学校でしたので、カトリックの宗教行事や習慣やお祈りの言葉などにふれる機会が多くありました。また、エストニアで暮らしていた時には、正教の教会にも美術的な興味からよく見学にいっていました。

余談ですが、ある教会がプロテスタントなのか、カトリックなのか、正教なのかを判別する方法も知っています!

角先生の説明によって、「そうそう」と懐かしい情景が蘇りつつ、「へぇ~、そうだったのか」と知らなかったことの発見もありました。

分類

その後、『呪文の言語学』とタイトルがついているだけあって、言語学的なさまざまな観点から呪文の分類と整理が始まります。無味乾燥になりがちな「分類」という作業ですが、角先生のウィットがそこここに散りばめられていて「クスっ」としたり「アハハ」としたりしながら、飽きることもなく、「なるほど!」と思いながら楽しく読み進みました。

いくつもの分類方法が説明されている中で、はっ!とするものがありました。突然の気づきです。

「似たものは似たものによって引き起こされる」という類感呪術のひとつの原理の説明の後で、「ほかにも」として紹介されていたのが「反対のものは反対のものによって引き起こされる」というもうひとつの原理です。

この原理の説明として、例えば、ロマの「あなたが病気になりませんように」という呪文は、表面的な言葉の意味とは反対の現象を引き起こす言霊だと述べられていました。つまり、相手を病気にさせる呪文です。

この説明を読んだ時、「アファーメーション」が思い出され「はっ!」としたのです。

アファーメーション

アファーメーションとは言霊の力を借りて、未来を形づくるひとつの方法です。呪文のような短い文章を朗唱あるいは黙唱するのですが、その文章は、必ず、希望することがらが既に叶っているかのような内容の肯定文でなければなりません。例えば、「幸せになりたい」ではなく、「わたしは今とても幸せです」というのです。そして、大切なことは、否定文にしてはいけないということ。例えば、「不幸になりたくない」とか「病気になりたくない」という文章にしてはいけないのです。

そこに、今回の「反対のものは反対のものによって引き起こされる」という呪文の原理が、ピタっ!とはまり、「はっ!」としたのでした。

「なるほど、だから、アファーメーションは否定文で作っていけなかったのか」という納得と気づきと、「やはりアファーメーションは呪文だったんだなぁ」という確認と。

タイミング/時間

他にも呪文を朗唱・黙唱するのに相応しい時間帯、吉時と凶時のことや、白魔術に適した曜日、黒魔術に適した曜日、繰り返すことの重要性などの紹介もあり、わたしは魔術は行いませんが、どのようなアファーメーションをいつ何曜日にどのように作ると効果的かのヒントが得られ、非常に満足しています。

ことばの力

角先生の言葉の中で、わたしのこころをなぜか温かくしたのは、

「ことばは、呪文であってもなくても、人に影響を与える力をもっている」

というものです。

確かに、わたしたちは、誰かの言葉に傷ついたり、励まされたり、慰められたり、落ち込んだりします。

呪文を信じない人も、日常生活の中で、言葉を使って、誰かの気持ちを上げたり下げたりしています。自分の発する言葉が、落ち込んでいる人を元気にすると信じているから、励ましたり、慰めたりするのですよね。

わたしたちは、無意識のうちにも、経験則的にも、言葉のもつ威力を知っているし、信じているんです。

ガイドライン

さて、読み進めていくと、実践的に呪文を学び効果的に実行するためのガイドライン?のようなものも見えてきます。例えば、次のようなものです。

- 呪文は、文字にして書き記してしまったら効果を失う(護符と呪文は異なる)

- 呪文は口伝でなければならない

- 本当に効果のある呪文は、耳学問によってのみ習得される(書いたもので学んでも意味はなく、誰かが唱えている呪文を聴いて覚えた呪文のみに効果がある)

- 沈黙も呪文のひとつ

- 呪文は信じなければ効かない

- 呪文はひとりひとり違って良い(定型文をただ唱えるだけの呪文に効果はない)

呪文はひとりひとり違って良いというか、ひとりひとりの状況や目的に応じたものに変えていかなければ効果がないということに、新鮮な驚きがありました。

だって、「エクスペクト・パトローナム」とか「マハリクマハリタ」とか、呪文とはこうした定型句なんだと思っていたので、逆に「変えていかなければいけない」ということが新鮮でした。

変わって普通

と、同時に、本物の呪文が口伝や耳学問でのみ継承されてきたことを考えれば、それが伝言ゲームのように次第に元の形から離れ、聴き手によって異なるものになっていったり、意味不明の言葉が混ざっていったとしても不思議はないという角先生の説明に「おお!」という感動を覚えました。

というのも、わたしが子供の頃から慣れ親しんできた祝詞(のりと)の中にも意味不明な言葉がたくさんあるからです。文字起こしされたものを読んでも、「意味」としてではなく、「音」として漢字を当てているだけの言葉が散見されます。そのため、角先生の説明を読んで、至極腑に落ちたのです。

では、普通の言葉と呪文の境目はなんなのか、そのことについても角先生はもちろん深堀をしています。そして、言語学的な「呪文の最少単位」を探る旅が続きます。

構造

ここまで読み進めてくると、呪文の構造がなんとなく分かってきます。特定の目的達成のためには、その目的に適した構造をもった呪文にしなければいけないということ、そして、どのような目的にはどのような構造が適しているのかということ。

非常に言語学の本です(笑)

そして呪文の考察の最後に、今までの考察を踏まえ、角先生がご自身で作られた、角先生の薄毛を改善するための呪文が紹介されていました(笑)

さて、先生の薄毛は今どのような状況なのでしょうか。

魔女との対談

そして、巻末には、角先生のご親友のルーマニア人の魔女(エリーザさん)と先生との対談が掲載されています。

そこでは、ルーマニアで実際にどのように呪文が使われているのか、呪文はルーマニアでは日常生活の一部として浸透しているため、それを抜きにルーマニア人の生活を語ることはできないことなど分かります。また、呪文は家庭ごとに異なること、そして、同じ家族であっても、耳学問の口伝なので、親子孫でも異なることがあることなど面白いです。

魔法の杖

また、ハリーポターやさまざまな魔法使いが必ずもっている「杖」とか「棒」の作り方の詳しい説明もあって「ほぉ~」という感じです。

お店で簡単に購入できるようなものじゃないってこと。まず、自分の杖として相応しい、自分と相性の良い木を森の中から見つけるところから始めないといけない。そして、自分でその杖を「育てて」いかなくちゃいけない。だから、ものすごい月日が年単位でかかるという話。

今のところ、わたしは魔法の杖を作るつもりはないけれども、わたしと相性が良いと感じられる唯一無二の木を見つけてみたいとは思う。

そして、角先生とエリーザさんの対話の中には、キラ星のごとく輝いて見える?言葉がたくさんありました。

「水にはすごい記憶力がある」

この言葉を読んで、まったく異なる文脈とシチュエーションで「水はものすごく賢い」のだと言った地球物理学者のことを思い出しました。

この物理学者の言葉にわたしは深く納得するところがあり、そのため以来、生活の中で水が思わぬ何かをしでかすたびに「水はものすごく賢い」のだと、心の中で自分に自然と言っていたので、今回、エリーザさんの「水にはすごい記憶力がある」という言葉も、すんなりと入ってきました。

エリーザさんが教えてくださった「水を使うおまじない」をやったことはありませんでしたが、なんとなく水が嫌な「気」を流してくれるような気がして、心がモヤモヤするようなことがあった時に、水を流したままの水道の蛇口に手を当てて念を入れて、水と共に嫌な気を流そうとしていたことが昔あるので(もう10年以上そんなことをする必要が起きていませんが、笑)、エリーザさんの「水のおまじない」の原理の説明を読んで、「やっぱり!」という確証のようなものを得ました。

以来、朝一の最初の一杯のお水で、エリーザさんのおまじないをやっています。

「ことばは出たら音は消えるけれども、そのまま残る。消えない」

だから、呪文を唱える時に同時に書くとパワーがアップするとエリーザさんは説明されていました。書くという行為にはエネルギーが必要で、「呪文をパワーアップさせるためには、自分のエネルギーを使わないと効かない」と説明されていました。

つまり、呪文は誰かが書いたものを読んで学んでも効果はないが、使う時には口で唱えるだけでなく書いた方が良いということなのだと理解しました。

しかし、実は、このエリーザさんの言葉を最初に読んだ瞬間にわたしが予想したのは、呪文としてのことばの力のことではなく、自分で吐いた言葉への責任でした。

「出てしまった言葉は消せない」、だから「失言」は本質的に撤回などできるものではない。だから言葉は注意深く丁寧に使わなくてはいけないという話を想定していたのでした。

余談ですが、心理学的には、「思わず出てしまった言葉は本心の一端」だと多くの研究が裏付けています。そういう意味では、「失言」は失言ではなく、それこそがその人の「本心」「本当に望んでいること」だと言えます。

「頭で考えると現実にならない」

呪文は道具が揃っていればできるもんじゃないし、また、頭で考えてやるものでもなく、心/魂を使って行うのでなければ効果はない。

だから、日々の生活の中で、何かを上手くいかせたとか、実現したいと頭で思うんじゃなくて、心で魂で感じていることが大切。

だから、

「おまじないを使わなくても、

心の使い方が上手くなると本当に人生が変わる」

柔らかい温かい何かで心が包まれたような感じがしました。

頭で理屈で考えるのではなく、心の使い方、そして、心からの言葉を使う、それがとても重要なのだと改めて胸に刻んだ一冊でした。

そして、同時に、それがとても難しく、生きている間の継続する課題だと感じるわたしでした。

ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。

もしおひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?

プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて

お気軽にご相談ください。

初回相談を無料でお受けしています。

あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを学びます。

新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる

ニュースレターのご登録は、こちらから

統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング