バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。

心と体をつなぐホリスティックな食事法について、

ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。

ご登録は、こちらから

もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

目次

嗅覚障害で死亡リスク上昇

『JAMA耳鼻咽喉科- 頭頸部手術(JAMA Otolaryngology–Head and Neck Surgery)』誌に掲載された研究は、嗅覚障害と死亡リスクの関連性を裏付ける証拠を示しています。

そして、そこには神経変性疾患と虚弱性が大きな役割を果たしていることを明らかにしました。

スウェーデンのカロリンスカ研究所老化研究センターは、平均年齢72歳の2,500人以上の参加者を対象にスウェーデン国立高齢化ケア研究の縦断的データに、6年目と12年目の追跡調査で用いた「嗅覚識別テスト」の測定値も含めて解析しています。

1. 嗅覚識別テスト結果と死亡リスク

参加者は、回答の正答数に基づいて次の3つのグループに分類されました。16点満点です。

- 正常嗅覚・・・正答数11~16

- 低嗅覚症・・・正答数7~10

- 無嗅覚症・・・正答数0~6

嗅覚識別テストで誤答が増えるごとに、全死亡リスクが次のように上昇することが明らかになりました。

- 6年後・・・6%

- 12年後・・・5%

しかも、正常嗅覚のグループと比較して、無嗅覚症のグループでは、死亡リスクが70%も高いことが示されています。

2. 神経変性疾患死に関係

嗅覚低下と関連した死亡の直接的な原因は次の順でした。

- 神経変性疾患

- 呼吸器系疾患

- 心血管系疾患

嗅覚低下を示した人は、神経変性疾患で亡くなることが最も多いことを意味します。

嗅覚は感覚なので、やっぱり、神経の働きと関係のある病気での死亡と関連しているようですね。

3. がんによる死亡とは無関係

しかし、嗅覚は、がんやその他の原因による死亡とは関連がないことも示されました。

味覚と嗅覚

いくつかの研究によって、人が味覚として認識しているものの大部分は嗅覚によることが示されていることから、嗅覚と味覚の関連性が重要になると研究者は述べています。

「嗅覚障害のある人は、食べる量が減ったり、

食生活が悪化したりすることを示唆する研究がある。

しかし、

自分の嗅覚が低下していることに気づいていないことも多い。」

味覚と死亡リスク

2011年~2014年の米国の国民健康栄養調査の40 歳以上の成人データ(7,000人超)と全米死亡指数(NDI)の情報を使用し、味覚(塩味、酸味、甘味、苦味)の主観的低下と死亡リスクとの関係が調査されています。

結果、25歳以降に味覚が低下した自己認識のない人と比較して、自覚のある人では死亡リスクが47%も高いことが示されました。

味覚低下がないと報告した人と比較し、味覚低下があると報告した人の死亡リスクは、各味覚ごとに次の通りでした。

- 塩味覚の低下・・・1.65倍

- 酸味覚の低下・・・男性のみ1.69倍

- 苦味覚の低下・・・女性のみ1.63倍

一般的には、ある味覚が低下すると、その味つけが濃くなります。

例えば、塩味覚が低下すると、塩を大量に使用しないと塩味が感じられないため、結果、塩分過多になります。

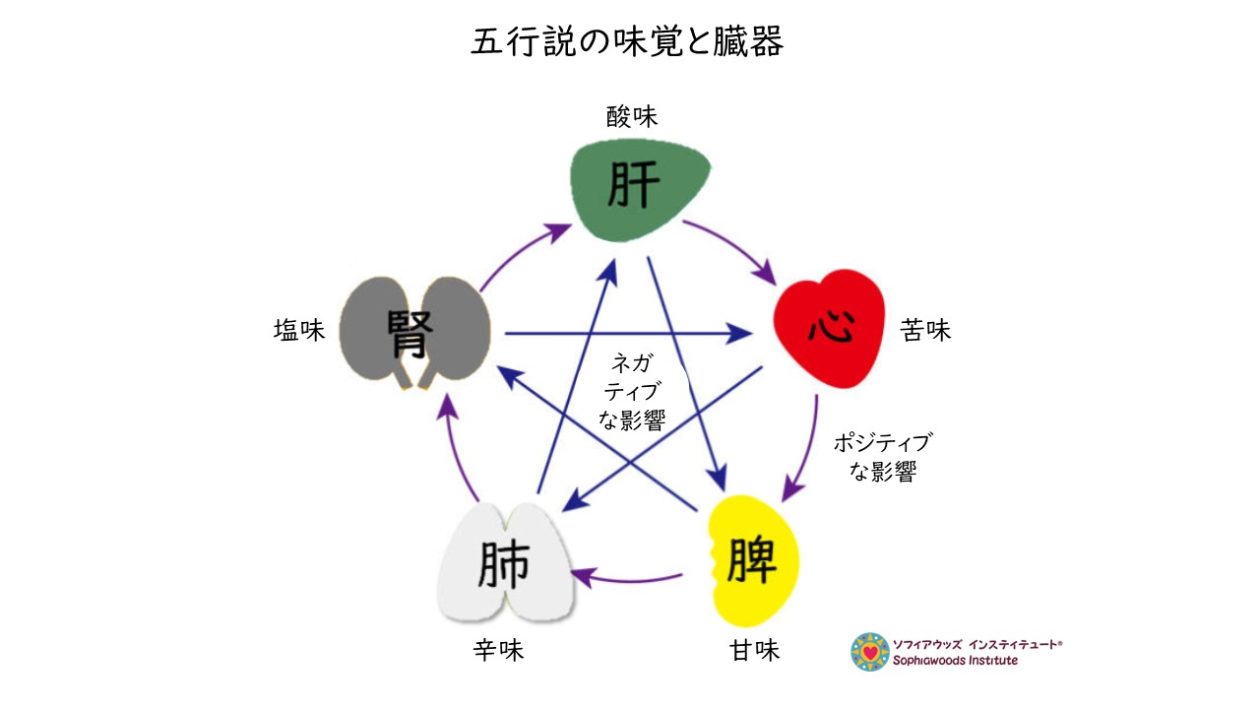

東洋医学の五行説では、苦味覚の低下は心機能の低下、酸味覚の低下は肝機能の低下、そして、塩味覚の低下は腎機能の低下と関係していると考えます。

高塩分によって高血圧になっている人は、腎臓の機能の低下を疑ってみてはいかがでしょうか。腎臓を健康にすることで、高血圧から心疾患を起こすリスクを予防できるかもしれません。

塩分摂取量と消化器がん

大阪大学大学院社会医学講座・公衆衛生学は、全国規模の前向きコホート研究 JACC Studyの参加者約4万人のデータを用いて、食塩摂取量と口腔がん、咽頭がん、食道がんの発症リスクとの関連を調査しています。

結果、1日の食塩摂取量が下位30%の人と比べて、上位30%に入る人のがんリスクは次のように上昇します。

- 口腔・咽頭・食道がん複合・・・1.67倍

- 口腔がん・・・1.79倍

- 食道がん・・・2.04倍

また、食塩の摂取量が1g増えるごとに、リスクは次の通り上昇することが明らかにされました。

- 口腔・咽頭・食道がん複合・・・1.33倍

- 口腔がん・・・1.51倍

- 食道がん・・・1.38倍

なお、食塩の摂取量と咽頭がんとの関係は咽頭がんの患者数が少ないため、関連性が把握できなかったとのことです。

塩分過多は、高血圧(そして心疾患)になるだけでなく、消化器官のがんリスクも高めてしまうのですね。

お味噌汁は何杯までならOK?

塩分との関係では、1日に飲むお味噌汁の量と病気との関係を調べた研究があります。

1日に1杯未満しか飲まない人と比べて、次の結果が示されています。

- 1日2杯飲む人・・・1.63倍

- 1日3杯以上飲む人・・・2.27倍

WHOが推奨している塩分摂取の目標量は1日5g未満です。日本の厚生労働省は、男性7.5g、女性6.5g未満にすることを推奨しています。

ざっくりと、1食あたり2g以内に納めなければならないことになります。

お味噌汁1杯(約150ml)の塩分量は、約1.2gと言われていますので、お味噌汁を1杯飲むと、その他のお料理使う調味料(醤油、ソース、ドレッシング、お塩など)は、併せて0.8gの塩分量しか使えないことになります。

そう考えれば、1日のお味噌汁は1杯未満(2日に1杯?)くらいがちょうど良いということになりそうです。

1. 重要なのは・・

でも、お味噌汁の量が重要なのではありません。

こういう研究結果が発表されると、「お味噌汁1日に1杯未満しか飲んじゃダメ」とか「2杯飲むと死亡リスクが上昇する」いう数字だけが独り歩きするのが常です。

でも、1食2gの塩分をどこに振り分けてお料理するかは、あなた次第です。

お味噌には、減塩味噌もありますし、普通のお味噌を控えめに使うという方法もあります。あるいは、お味噌汁以外のお料理に含まれている塩分量を減らせば、お味噌汁の味や量を変える必要はなくなります。

2. 「一汁三菜」は世界遺産

世界遺産に登録されたのは、「一汁三菜」という日本の食事法です。日本料理そのものではありません。この「一汁」がお味噌汁であることの意味や重要性については、セルフドクターコースで教えています。

1日1杯未満という数字は、あくまでも統計上の結果ですから、

お味噌汁何杯かが重要なのではなく、

1日に摂る合計の塩分量が重要だ

と、ヘルスコーチとして強調してお伝えしておきます。

3. わたしの場合

自宅で過ごしている時のわたしは、寒くなる季節のお夕食にお味噌汁を1杯飲む程度で、朝と昼に飲むことはめったにありません。一方、実家で過ごす時は、母のルールに従うので、4~5日に1回くらいのペースで通年で朝、お味噌汁を1杯飲みます。

そして、わたしが使用しているお味噌は、わたし自身が仕込んだ手前味噌です。「甘・甘・甘」配合で造っている減塩味噌です。詳しくは、『手前味噌造り』をご確認ください。

ラーメンなら何杯?

ラーメンも塩分が非常に多い料理です。

そこで、山形県立米沢栄養大学健康栄養学部健康栄養学科は、山形コホート研究の食物摂取頻度調査票(FFQ)のデータを用いて、40歳以上の6,725人(平均年齢59.7±6.7歳、男性2,349人)を対象にラーメンを食べる頻度と死亡リスクとの関連を調査し、その結果を2025年8月に発表しています。

ラーメンを食べる頻度は、月1回未満、月1~3回、週1~2回、週3回以上の4つに分類し、スープを飲む量を5段階(ほとんど飲まない~ほぼ全て飲む)で評価しています。

結果、ラーメンを食べる頻度と死亡リスクとの間に有意な関連性は認められませんでしたが、「週3回以上ラーメンを食べ、スープを半分以上飲む70歳未満の男性」の死亡リスクが有意に高くなることが明らかにされました。

また、スープを半分以上飲む人は、月1回未満しかラーメンを食べなくても、死亡リスクが 2.43倍になることも示されています。

ラーメン食べるなら、スープは飲まない方が賢明ですね。特に、男性は・・。

東洋医学の嗅覚・味覚

東洋医学の五行説では、味覚には「胃/脾」の状態が、嗅覚には「肺」の状態が現れると考えます。そのため、嗅覚異常は「肺」(呼吸器)の衰えによることになります。

冒頭で研究者が、「嗅覚の変化は気づきにくいため、知らぬ間に食が変化し、健康を害する」と述べた説明を、東洋医学の五行説的に言い換えると、「肺」の変化は気づきにくいとなります。

実際、2025年5月『ランセット』に発表された欧州呼吸器学会の支援で行われた研究は、肺機能が加齢と共に緩やかにコンスタントに低下していくことを明らかにしています。

男性も女性も20歳~23歳の時に肺機能のピークを迎え、その直後から、なだらかにゆるやかに機能が直線的に低下していくので、肺機能の低下はやはり気づきにくいのです。

肺機能が低下した後の経過を東洋医学の五行では次のように説明できます。

- 「肺」が衰え嗅覚異常が起こると「辛味覚」が衰え辛味を欲するようになる

- 辛いものを食べ過ぎると「肝」が弱る

- 「肝」が衰えると「酸味覚」が衰え酸味を欲するようになる

- 酸っぱいものを食べ過ぎると「胃」が弱る

胃が衰えたことで嗅覚だけでなく、味覚自体にも異常が起こり始めると考えられます。そして、

- 「胃」が衰えると「味覚」全体が衰え、特に甘味を欲するようになる

- 甘味を摂り過ぎると「腎」が弱る

- 「腎」が衰えると「塩味覚」が衰え塩味を欲するようになる

- 塩を摂り過ぎると「心」が弱る

- 「心」が衰えると「苦味覚」が衰え苦味を欲するようになる

- 苦味の多い食品を食べ過ぎると「肺」が弱る

肺(嗅覚)の衰えと胃(味覚)の衰えが、塩味、苦味、酸味の異常と結びつき、冒頭でお伝えしたように、死亡リスクの上昇を招いていると考えられます。

すべては鼻次第?

嗅覚の変化や肺機能の変化は気づきにくいものですが、呼吸器の変化は多少自覚しやすいのではないでしょうか。

風邪ではないのに、よく咳がでる、咳払いをする、息苦しい、鼻がつまる、鼻水がでる、そんなことがしばらく続いているのなら、「肺」の衰え、「嗅覚」の衰えが顕著になってきているのかもしれません。

「肺」の衰えは、他にもお肌の状態や大腸にも表れると東洋医学は考えます。

嗅覚の低下は自覚しにくいかもしれませんが、こうした臓器の不調を見逃さないことが、その後の病気を予防するために重要です。

胃や食道に異常があっても咳が出るようになります。

胃の調子も悪いのなら、嗅覚と味覚に異常が起きている可能性を考えてください。

ご自身の最近のお食事を振り返って、今までよりも塩分や酸味や苦味のあるものが好きになっていたら、要注意です。

研究者の言葉を借りれば、

「すべては鼻次第」

「嗅覚は、単に匂いや味覚だけではありません。

それは、記憶であり、知覚であり、周囲の環境に関する知識なのです。」

鼻呼吸のパターンで個人が識別できる

今回のテーマからは余談になりますが、2025年6月に著名な学術誌『エルゼビア』の『セル(Cell、細胞)』誌に、ヒトはひとりひとり固有の鼻腔気流指紋を持っていることが発表されました。

まるで指紋のように、鼻腔気流パターン(鼻呼吸で生じる気流パターン)によって、96.8%という驚異的な精度で個人を識別できることが明らかにされたのです。

ちなみに起きている時よりも睡眠時の方がより精度が高く個人識別できるようです。確かに、起きている時は意識的に呼吸パターンを変えることができますからね・・。

鼻からの呼吸による気流が、嗅覚神経や三叉神経などの多くの鼻腔内感覚神経系を通して、情報を脳に伝達し脳の活動パターンを左右することから、呼吸における鼻腔気流は、健康、感情、認知に関する非常に有益な指標となる可能性があると研究者は述べています。

やっぱり、「すべては鼻次第」なんですかね?(笑)

嗅覚と味覚に関連するその他の記事

今まで執筆した嗅覚や味覚に関係する記事です。併せてご参照ください。

- 『あるはずのない臭いを感じたら疑って欲しいいくつかの病気』

- 『いつもの食事が美味しく感じられなくなったら疑うべき病気』

- 『食事中の塩分が腸内細菌と免疫機能に与える影響』

- 『減塩した方が良いのは朝食と夕食どっち?』

- 『減塩し過ぎると早死にする』

ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

もしおひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?

公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。

プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて

お気軽にご相談ください。

初回相談を無料でお受けしています。

あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。

新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる

ニュースレターのご登録は、こちらから

統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

参考文献

- “Sense of Smell Is a Marker for Mortality Risk, With Dementia and Frailty as Key Mediators.”, Hunt V., JAMA. 2025;333(22):1942–1943. doi:10.1001/jama.2025.7022

- “Perceived Taste Loss From Early Adulthood to Mid to Late Adulthood and Mortality.”, Zhu R, Wang R, He J, Zhang L, An P, Li K, Ren F, Xu W, Guo J., JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2025 Feb 13:e245072. doi: 10.1001/jamaoto.2024.5072. Epub ahead of print. PMID: 39946118; PMCID: PMC11826429.

- “Consumption of salt and high-salt foods and the risks of oral, pharyngeal, and oesophageal cancers: the JACC Study.”, Okamoto K, Eshak ES, Muraki I, Sobue T, Kawasaki R, Tamakoshi A, Iso H., Br J Nutr. 2025 Apr 28:1-18. doi: 10.1017/S000711452500056X. Epub ahead of print. PMID: 40289732.

- “General population-based lung function trajectories over the life course: an accelerated cohort study.”, Garcia-Aymerich J, de Las Heras M, Carsin AE, Accordini S, Agustí A, Bui D, Dharmage SC, Dodd JW, Eze I, Gehring U, Gislason T, Granell R, Imboden M, Íñiguez C, Jeong A, Koch S, Koppelman GH, Leynaert B, Melén E, Perret J, Probst-Hensch N, Santa-Marina L, Torrent M, Vicendese D, Vonk JM, de Vries M, Walters EH, Wang G, Wedzicha JA, Jarvis D, Faner R., Lancet Respir Med. 2025 Jul;13(7):611-622. doi: 10.1016/S2213-2600(25)00043-8. Epub 2025 May 15. PMID: 40383131; PMCID: PMC12209707.

- “Humans have nasal respiratory fingerprints”, Soroka, Ravia, Snitz, Honigstein, Weissbrod, Gorodisky, Weiss, Perl, Sobel, 2025/06/26, Current Biology, Elsevier, 0960-9822, doi: 10.1016/j.cub.2025.05.008, https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.05.008

- “Frequent Ramen consumption and increased mortality risk in specific subgroups: A Yamagata cohort study.”, Suzuki M, Suzuki N, Sho R, Souri M, Konta T., J Nutr Health Aging. 2025 Aug 1;29(10):100643. doi: 10.1016/j.jnha.2025.100643. Epub ahead of print. PMID: 40752043; PMCID: PMC12337647.

ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング