バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。

心と体をつなぐホリスティックな食事法について、

ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。

ご登録は、こちらから

もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

目次

母乳育児の利点

赤ちゃんを母乳で育てることの利点については、さまざまな研究が行われています。

ソフィアウッズ・インスティテュートも母乳に含まれる『母乳オリゴ糖』の素晴らしい機能や、母乳育児と人工乳育児による『新生児の腸内細菌への異なる影響』などについて、記事をいくつか執筆しています(リンク内をご参照ください)。

母乳による授乳は、赤ちゃんに栄養面、免疫面、発達心理面において大きなメリットをもたらします。赤ちゃんだけでなく、母親にとっても精神面と健康面においてメリットがあることが次第に判ってきています。

今回は、ニューイングランドジャーナルに掲載されていた、母親から赤ちゃんに提供されるカルシウムに関する研究に、人体の不思議を感じましたので、ご紹介します。

なぜ妊婦・授乳婦のための基準がないのか

カルシウムは、赤ちゃんの骨格の発達にとって不可欠な栄養成分です。

母親から提供されるカルシウムが赤ちゃんの骨格を作ります。

母親から赤ちゃんへのカルシウムの提供は、妊娠直後から始まり、妊娠中だけでも約30gものカルシウムが母親から胎児へ提供されます。

一日の食事から摂るカルシウムの推奨量は650mgですから、46日分超のカルシウムが9か月の間に母親から胎児に供給される計算です。単純平均すると1日あたり約110mgものカルシウムが母親の体内から喪失していることとなります。

でも、日本人の食品摂取基準では、妊娠中・授乳中の女性のためのカルシウムの摂取基準は特に設けられていません。ちなみに、欧米の食品摂取基準でも基準は増量されていません。

なぜなのか!

それは、妊娠・授乳中の母親の腸では、なんと、カルシウムの吸収率が上昇するからなのです!

つまり、胎児へ提供されるカルシウムは、母親に必要な量から分け与えられているのではなく、胎児分として追加的に吸収されているのです。

だから、わざわざ食事から摂るカルシウム自体の量を増やさなくても大丈夫なんです。

1. 妊娠中のカルシウム

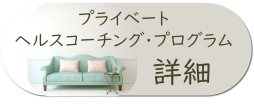

カルシウムの吸収にはビタミンDが必要です。

1)副甲状腺ホルモンの増加

ビタミンDは、体内で合成できるビタミンですが、体内のビタミンDの合成には腎臓の酵素(1α-ヒドロキシラーゼ)が必要です。

妊娠すると、なんと腎臓の酵素(1α-ヒドロキシラーゼ)の合成を促すペプチド(副甲状腺ホルモン関連ペプチド)が、胎盤と乳房で造られるようになります。

その結果、体内のビタミンDが増加し、カルシウムの吸収量が増えるのです。

2)日光浴

体内のビタミンDの合成には、紫外線が必要です。

日光を避けるような生活をしている妊婦さんは、いくら腎臓の酵素が増えたところで、ビタミンDの合成は促されませんから、カルシウムの吸収は増えません。

妊娠中のビタミンDのサプリメントの摂取の是非については『妊娠中のビタミンD』をご確認ください。

3)カルシウムとビタミンD豊富な食品

つまり、もともとカルシウムが不足気味だった妊婦さんと日光浴をしない妊婦さんは、意識してカルシウムとビタミンDを多く含む食事をしないと、骨粗鬆症になるリスクが高くなるので、要注意です。赤ちゃんの成長にも影響します。

カルシウムとビタミンDを多く含む食品については、次のリンクからご確認ください。

カルシウムとビタミンDの両方を豊富に含む食品は次の通りです

2. 妊娠後期のカルシウム

妊娠後期になると、母親の体内でエストラジオール(女性ホルモンの一種)の濃度が上昇します。エストラジオールはカルシウムの胎児への提供を抑制する役割を担っているホルモンです。

エストラジオール濃度が上昇することで、胎児へのカルシウムの提供が少なくなり、母体のカルシウム濃度が一定に保たれるようになり、骨量の減少が最小限に抑えられます。

結果、出産に向けて母体の骨格が維持されます。

胎児の成長期には、母体から多くのカルシウムが胎児に提供され、出産が近くなると母親の骨格を維持するようにカルシウム濃度が回復するというのは面白いです。

でなければ、分娩中に骨折してしまうかもしれませんし、出産後の育児ができなくなってしまうかもしれません。妊娠中のカルシウムの濃度が必要に応じて自然と変化し、胎児の成長と母体の健康を両立させている魔法のような仕組みが女性の体にあることに感動します。

3. 授乳中のカルシウム放出

授乳中の母親のカルシウム減少量は、妊娠時の2倍に達します。

しかし、授乳中の母親の体内の適応は、妊娠中のとは根本的に異なると研究者は説明します。

1)カルシウム移行開始

出産後には、再び、エストラジオールの濃度が低下し、母親から赤ちゃんへ母乳を介したカルシウムの提供が始まります。

2)カルシウム吸収上昇

乳房でもペプチド(副甲状腺ホルモン関連ペプチド)の分泌が増加し、カルシウムの腸内吸収が促進されます。

3)骨の溶解促進

授乳期には、乳房のペプチド(副甲状腺ホルモン関連ペプチド)は、骨の溶解も促進させます。

加えて、破骨細胞が増殖し活性化が促進され、骨からのカルシウム放出が増加します。骨から放出されたカルシウムは、母乳の中に取り込まれ、赤ちゃんへ提供されます。

主に骨の内側の柔らかい海綿質からのカルシウムが赤ちゃんに提供されます。授乳開始から6か月も経つと、腰椎の骨量が6~8%も減少し、加えて、骨の外側の硬い皮質骨(ひしつこつ)も損なわれます。

授乳中のお母さんの体は、満身創痍ですね。

では、授乳中の母体は、どのようにして骨格を維持しているのでしょうか?

4. 授乳中のカルシウム回復

2024年11月に発表された研究では、新たに発見された神経骨格回路が関係していることが示唆されています。

脳の視床下部の弓状核内にある「キスペプチン陽性(ARCKiss1)ニューロン」がメスのマウスの授乳中に強力な骨形成ホルモンを分泌することが示されたのです。

この研究は、ヒトで行われた研究ではありませんが、研究者は、ヒトでも同様の仕組みが働いていると考えているようです。

ここからは、少し詳しいホルモンとカルシウムの関係についてお話します。

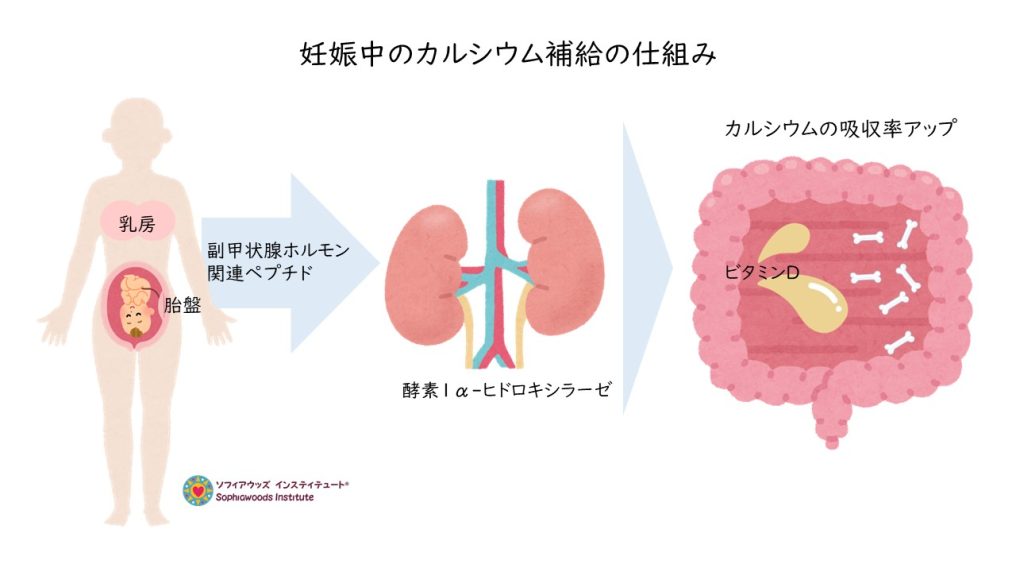

1)エストロゲンと骨量

一般的に女性ホルモンのエストロゲンには、骨を造る骨芽細胞を活性化し、破骨細胞の働きを抑えることで骨を健康に保つ作用があります。

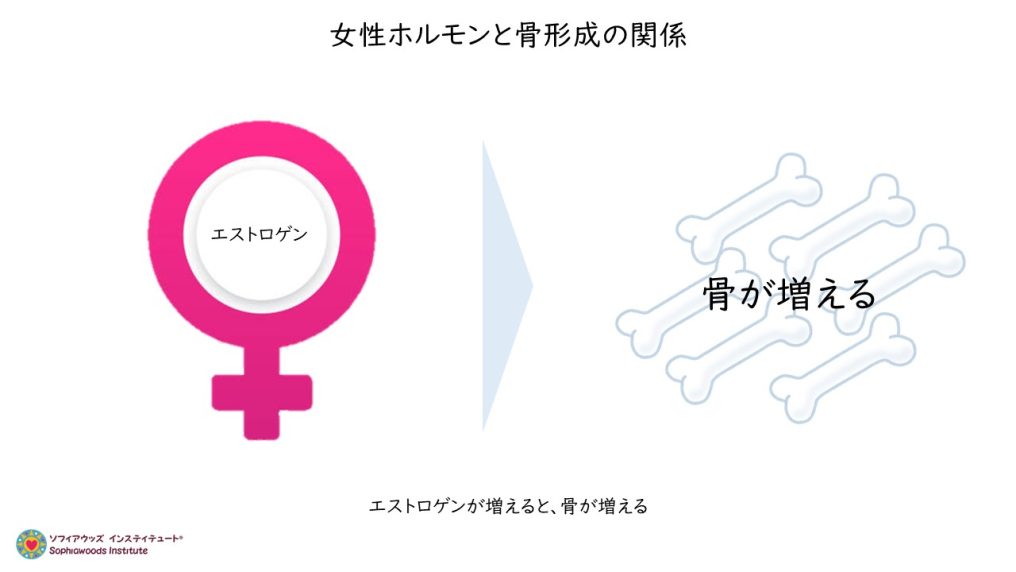

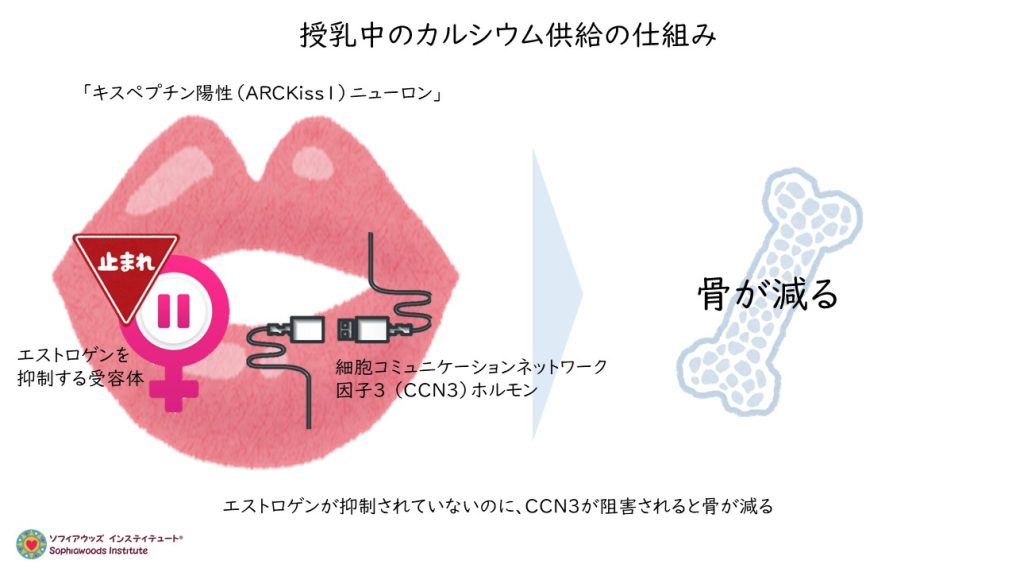

2)キスペプチン陽性(ARCKiss1)ニューロン

「キスペプチン陽性(ARCKiss1)ニューロン」の中にあるエストロゲンを抑制する受容体を排除する(エストロゲンが抑制されないようにする)と、骨量が大幅に増加しました。

3)細胞コミュニケーションネットワーク因子3 (CCN3)

一方で、「キスペプチン陽性(ARCKiss1)ニューロン」内のエストロゲンを抑制する受容体を排除しても(エストロゲンが抑制されないようにしても)、「細胞コミュニケーションネットワーク因子3 (CCN3)」というホルモンを阻害すると骨量が減少することが突き止められました。

つまり、エストロゲンの有無に関係なく、CCN3は骨量を増やすために必要ということが分かったのです。

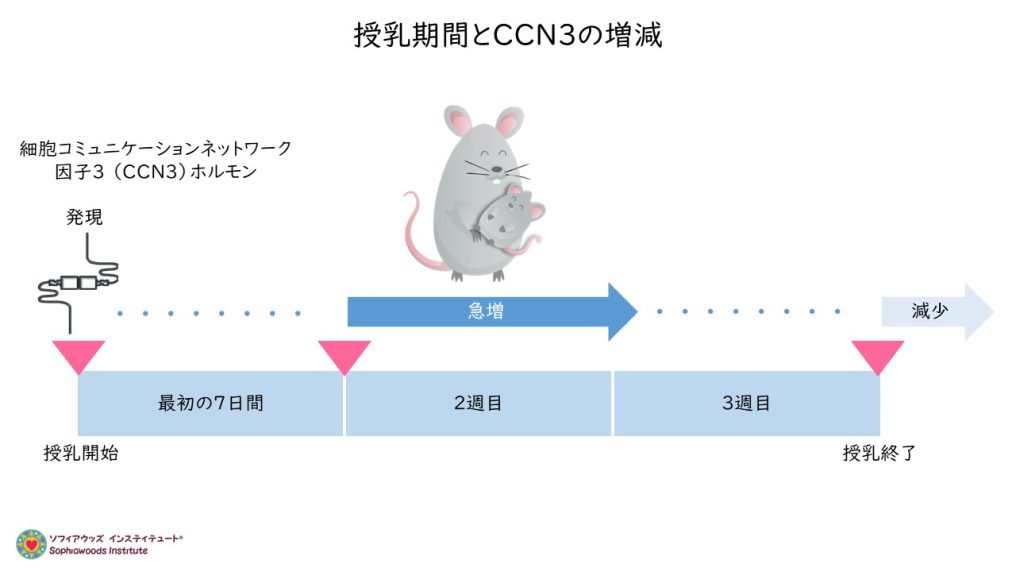

4)授乳中にのみ発現

このCCN3は、妊娠中には現れないことがマウスで確認されています。授乳中にしか発現しないのです。

そして、出産後、授乳が始まって7日めに急増します。

マウスの授乳期間は21日なので、授乳期間の前半3分の1(7日め)を過ぎたころからCCN3が増加し、母体の骨量が回復し始めるわけです。

一方、ヒトの授乳期間は期間が定まっておらず、厚生労働省は生後1歳6ヶ月頃までに卒乳することを推奨し、世界保健機関(WHO)は2歳以上の母乳育児を推奨しています。

また、人体でCCN3が増加し始めるタイミングは、まだ明らかではありません。

仮に、ヒトの授乳期間が1歳6か月(18カ月)として、ヒトのCCN3も、マウスと同じように、授乳期間の3分の1を過ぎた頃から増加し始めるとすると、出産後半年間は、骨折しやすいのかもしれません。

5. 断乳でCCN3減少

断乳すると、CCN3が減少することが確認されています。

断乳すると、CCN3が減少するだけでなく、乳房のペプチド(副甲状腺ホルモン関連ペプチド)と破骨細胞の活性が低下し、骨の減少が治まります。

もう赤ちゃんにカルシウムを提供する必要がないですからね・・。人体はホントに合理的にできています。

骨量回復のスイッチは母乳育児?

ところで、授乳期間にCCN3が増え、断乳するとCCN3が減るということは、母乳を与えるという行為がスイッチのように働き、CCN3が増えたり減ったりすると考えられます。

ということは、母乳育児をしないと、CCN3を増やすスイッチが入らないので、CCN3は増えず、骨量の回復が遅くなるということではないかと考えられます。

母乳育児をする方が、母親の骨の回復が早くなるというのは、ものすごく理に叶った仕組みですね・・。

授乳中の食事

CCN3が急増するまでの間、出産したばかりのお母さんは、転ばないように気を付けないといけないと同時に、カルシウムとビタミンDを豊富に含む食事を積極的にして、適度な日光浴もした方が良いですね。

また、高脂肪食は、キスペプチン陽性ニューロンに悪影響を及ぼすことが知られています。マウスに高脂肪食を与え続けると、骨量が減少することも確認されています。

授乳中の女性は、脂肪の多い肉類や乳製品、揚げ物などが多い食事は控えた方が良さそうです。

母乳育児で子宮内膜症が予防

米国の「看護師健康調査II(Nurses’ Health StudyⅡ)」に参加した7万2,394人の女性を対象に、母乳哺育歴と子宮内膜症との関係を分析した研究では、母乳育児が子宮内膜症の予防要因になる次の関係を明らかにしています。

- 1回の出産で合計授乳期間が3か月延びるごとに子宮内膜症リスクが8%低下

- 1回の出産で完全母乳育児期間が3か月延びるごとに子宮内膜症リスクが14%低下

- 生涯の合計授乳期間が36カ月以上になる女性は、母乳育児経験がない女性に比べて、子宮内膜症リスクが40%低い

合計授乳期間とは、母乳と人工乳の混合による授乳期間のことです。

母乳育児をした方が、母親にとって骨だけでなく、子宮にも良いというのもすごい仕組みです。

ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

今回、研究で分かったことは、母親の体が子を育てるために巧妙にプログラミングされているということです。

わたしたちのDNAが形づくられてきた原始時代には、子の成長に母乳は欠かせないものでしたから、女性の体の仕組みが、母乳育児を前提に作られていることは容易に理解できます。

母乳育児という行為は、赤ちゃんだけでなく、母親の健康にとっても必要なプロセスなのですね。

もし、出産後、母乳育児ではなく、人工乳による授乳を選択する場合には、意識して骨量の回復に努める食事とライフスタイルを取り入れることが、健やかに育児を続けるために必要なことなのだと思います。

もしおひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?

公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。

プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて

お気軽にご相談ください。

初回相談を無料でお受けしています。

あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。

新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる

ニュースレターのご登録は、こちらから

統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

参考文献:

- “Building Bone while Making Milk”, Lorenz C. Hofbauer, November 27, 2024, VOL. 391 NO. 21, N Engl J Med 2024;391:2052-2054, DOI: 10.1056/NEJMcibr2409260

- 「マウスの計画繁殖」、鈴木潔、伝染病研究所第5細菌研究部

- “History of breast feeding and risk of incident endometriosis: prospective cohort study.”, Farland LV, Eliassen AH, Tamimi RM, Spiegelman D, Michels KB, Missmer SA., BMJ. 2017 Aug 29;358:j3778. doi: 10.1136/bmj.j3778. PMID: 28851765; PMCID: PMC5574033.

ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング