гғҗгӮӨгӮӘеҖӢжҖ§гҒ§йЈҹгҒ№гҒҰгҖҒеҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒеҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гӮ’гӮігғјгғҒгғігӮ°гҒҷгӮӢгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲд»ЈиЎЁгҖҖе…¬иӘҚзөұеҗҲйЈҹйӨҠгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCINHCпјүгҖҒе…¬иӘҚеӣҪйҡӣгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCIHCпјүгҒ®жЈ®гҒЎгҒӣгҒ§гҒҷгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ

гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјзҷ»йҢІиҖ…йҷҗе®ҡгҒ®гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғіжғ…е ұзӯүгӮӮй…ҚдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү

гӮӮгӮҢгҒӘгҒҸзөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

зӣ®ж¬Ў

- гӮҜгғӯгғјгғ–гҒҜжјўж–№гҒ®з”ҹи–¬

- йЈҹе“ҒгӮҜгғӯгғјгғ–гҒЁи–¬еҠ№жҲҗеҲҶгғҰгғјгӮёгғҺгғјгғ«

- и§ЈзҶұдҪңз”Ё

- йҺ®з—ӣдҪңз”Ё

- жҠ—зӮҺз—ҮдҪңз”Ё

- жҠ—иҸҢгғ»ж®әиҸҢдҪңз”Ё

- зі–е°ҝз—…гҒ®ж”№е–„

- д№ігҒҢгӮ“дәҲйҳІеҠ№жһңгҒ«жңҹеҫ…

- зҡ®иҶҡз·ҡз¶ӯз—ҮгҒ®дәҲйҳІгҒЁж”№е–„

- иҷ«гӮҲгҒ‘еҠ№жһң

- гӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®жіЁж„ҸдәӢй …

- з§ҒгҒ®еӨҸгҒ®иҮӘз”ұз ”з©¶

- гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

гӮҜгғӯгғјгғ–гҒҜжјўж–№гҒ®з”ҹи–¬

гӮҜгғӯгғјгғ–гҒЈгҒҰйқўзҷҪгҒ„еҪўгӮ’гҒ—гҒҹгӮ№гғ‘гӮӨгӮ№гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ

гҒқгҒ®еҪўгҒӢгӮүгҖҒе’ҢеҗҚгӮ’дёҒеӯҗпјҲгҒЎгӮҮгҒҶгҒҳпјүгҒЁиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дҪ“гӮ’жё©гӮҒгӮӢеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеҒҘиғғи–¬гҒЁгҒ—гҒҰж¶ҲеҢ–дёҚиүҜгҖҒеҳ”еҗҗгҖҒдёӢз—ўгҖҒеҶ·гҒҲгҒӢгӮүгҒҸгӮӢи…№з—ӣгӮ’з·©е’ҢгҒҷгӮӢи–¬гҒЁгҒ—гҒҰеҮҰж–№гҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮи§ЈзҶұгҖҒйҺ®з—ӣгҖҒжҠ—иҸҢгғ»ж®әиҸҢдҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҸӨгҒҸгҒӢгӮүдҝЎгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгҒҶгҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮгӮҜгғӯгғјгғ–гҒҜжјўж–№и–¬гҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ

дёӯеҢ»еӯҰгӮ„жјўж–№гҒқгҒ—гҒҰгӮўгғјгғҰгғ«гғҷгғјгғҖгҒӘгҒ©гҒ®жқұжҙӢеҢ»еӯҰгҒҢеҸӨжқҘгӮҲгӮҠгҒқгҒ®еҠ№иғҪгӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгӮҜгғӯгғјгғ–гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ科еӯҰзҡ„гҒӘиЈҸд»ҳгҒ‘гҒҢиҝҪгҒ„зқҖгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒҢзҸҫзҠ¶гҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

йЈҹе“ҒгӮҜгғӯгғјгғ–гҒЁи–¬еҠ№жҲҗеҲҶгғҰгғјгӮёгғҺгғјгғ«

гӮ№гғ‘гӮӨгӮ№гҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®иҠұи•ҫгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮҜгғӯгғјгғ–гҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢжІ№еҲҶгҒ®60%пҪһ90%гҒҜгҖҒгғҰгғјгӮёгғҺгғјгғ«пјҲгӮӘгӮӨгӮІгғҺгғјгғ«пјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжҲҗеҲҶгҒ§гҖҒжҠ—иҸҢеүӨгҖҒж®әиҸҢеүӨгҖҒйә»й…”и–¬гҒӘгҒ©гҒ®еҢ»и–¬е“ҒгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢжҲҗеҲҶгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҖҒйЈҹе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮҜгғӯгғјгғ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзұіеӣҪFDAпјҲйЈҹе“ҒеҢ»и–¬еұҖпјүгҒҜгҖҒGRASпјҲgenerally recognized as safeпјҡдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«е®үе…ЁгҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®е®үе…ЁжҖ§гӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгӮ«гғҶгӮҙгғӘгғјIIIгҒ«еҲҶйЎһгҒ—гҖҒж©ҹиғҪгӮ’зўәзҙ„гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒҢдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒеҢ»зҷӮгҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜиӘҚгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒ“гҒ“гҒ§гҒ”зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ®еҠ№жһңгӮ’жӨңиЁјгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢз ”з©¶гӮӮгҖҒе…ЁгҒҰгҒҢеӢ•зү©е®ҹйЁ“гҒ§гҒҷгҖӮгғ’гғҲгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹиҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒҢгҖҒFDAгҒҢгҖҢеҠ№иғҪгӮ’зўәзҙ„гҒҷгӮӢгғҮгғјгӮҝгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒҷгӮӢж №жӢ гҒ®иғҢжҷҜгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

пјҲиЈҸд»ҳгҒ‘гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз ”з©¶и«–ж–ҮгҒҜжңҖеҫҢгҒ«еҸӮиҖғж–ҮзҢ®гҒЁгҒ—гҒҰдёҖиҰ§гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјү

и§ЈзҶұдҪңз”Ё

гғ“гғјгғ«й…өжҜҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҷәзҶұгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹгғһгӮҰгӮ№гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹе®ҹйЁ“гҒ§гҒҜгҖҒеёӮиІ©гҒ®и§ЈзҶұеүӨгҒ»гҒ©гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ«гӮӮи§ЈзҶұдҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒ®жңҖй«ҳдҪ“жё©гҒҜ2.7еәҰдҪҺгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҹ

- и§ЈзҶұеүӨгҒ®гӮўгӮ»гғҲгӮўгғҹгғҺгғ•гӮ§гғігӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒ®жңҖй«ҳдҪ“жё©гҒҜгҖҒ3.2еәҰдҪҺгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҹ

йҺ®з—ӣдҪңз”Ё

гӮўгӮ№гғ”гғӘгғігӮҲгӮҠгӮӮй«ҳгҒ„йҺ®з—ӣеҠ№жһң

й…ўй…ёжә¶ж¶ІгӮ’гғһгӮҰгӮ№гҒ®гҒҠи…№гҒ«еЎ—гҒЈгҒҰгҖҒгғһгӮҰгӮ№гҒҢгҒқгҒ®е ҙжүҖгӮ’жҺ»гҒ„гҒҹгӮҠгҖҒиҲҗгӮҒгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢеҸҚеҝңгӮ’иҰіеҜҹгҒ—гҒҹе®ҹйЁ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮўгӮ№гғ”гғӘгғігӮҲгӮҠгӮӮйҺ®з—ӣеҠ№жһңгҒҢй«ҳгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- гӮўгӮ№гғ”гғӘгғігӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒ®еҸҚеҝңгҒҜгҖҒ77.7%жҠ‘еҲ¶

- гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒ®еҸҚеҝңгҒҜгҖҒ87.7%жҠ‘еҲ¶

гғўгғ«гғ’гғҚгҒ«иҝ‘гҒ„йҺ®з—ӣеҠ№жһң

гғӣгғғгғҲгғ—гғ¬гғјгғҲи©ҰйЁ“пјҲ50в„ғеүҚеҫҢгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ®дёҠгҒ«гғһгӮҰгӮ№гӮ’ијүгҒӣгҒҰеҸҚеҝңгӮ’иҰіеҜҹгҒҷгӮӢе®ҹйЁ“пјүгҒ§гҒҜгҖҒгғўгғ«гғ’гғҚгҒ»гҒ©гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒдҪ•гӮӮдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒзҙ„2еҖҚгҒ®жҷӮй–“гҖҒзҶұгҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒҜгҖҒеҸҚеҝңгҒҢ82.3%йҒ…гҒӢгҒЈгҒҹ

- гғўгғ«гғ’гғҚгӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒҜгҖҒ91.7%йҒ…гҒӢгҒЈгҒҹ

гӮӘгғ”гӮӘгӮӨгғүзі»йҺ®з—ӣеүӨгҒЁеҗҢж§ҳгҒ®дҪңз”Ёпјҹ

90еҢ№гҒ®гғһгӮҰгӮ№гӮ’9гҒӨгҒ®гӮ°гғ«гғјгғ—гҒ«еҲҶгҒ‘гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢж¬ЎгҒ®зү©иіӘгӮ’дёҺгҒҲгӮӢ10еҲҶеүҚгҒЁгҖҒзү©иіӘгӮ’дёҺгҒҲгҒҹ10еҲҶеҫҢгҒ«гғӣгғғгғҲгғ—гғ¬гғјгғҲи©ҰйЁ“гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- гӮ°гғ«гғјгғ—пј‘пҪңз”ҹзҗҶйЈҹеЎ©ж°ҙпјҲгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«пјү

- гӮ°гғ«гғјгғ—пј’пҪһпј”пҪңпјҲгғһгӮҰгӮ№гҒ®дҪ“йҮҚ1kgгҒӮгҒҹгӮҠпјүж°ҙжҠҪеҮәгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҖҖ50mgгҖҒ 100mgгҖҒ 200 mg

- гӮ°гғ«гғјгғ—пј•пҪһпј—пҪңпјҲгғһгӮҰгӮ№гҒ®дҪ“йҮҚ1kgгҒӮгҒҹгӮҠпјүгӮЁгӮҝгғҺгғјгғ«жҠҪеҮәгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҖҖ50mgгҖҒ 100mgгҖҒ 200 mg

- гӮ°гғ«гғјгғ—пјҳпҪһпјҷпҪңпјҲгғһгӮҰгӮ№гҒ®дҪ“йҮҚ1kgгҒӮгҒҹгӮҠпјү4mgгҒ®гғҠгғӯгӮӯгӮҪгғігҒЁж°ҙжҠҪеҮәгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҖҖ100mgгҖҒ200mg

иЁ»пјҡгғҠгғӯгӮӯгӮҪгғігҒҜгҖҒгӮӘгғ”гӮӘгӮӨгғүжӢ®жҠ—и–¬гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҖҒгӮӘгғ”гӮӘгӮӨгғүзі»йҺ®з—ӣеүӨгҒ®дҪңз”ЁгӮ’жү“гҒЎж¶ҲгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«дҪңз”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

йҺ®з—ӣгҒ®гҒҹгӮҒгҒӘгӮүи’ёз•ҷжі•гҒ®зІҫжІ№гҒҢеҠ№жһңзҡ„

ж¬ЎгҒ®зөҗжһңгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- ж°ҙжҠҪеҮәгҒ®гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгӮ°гғ«гғјгғ—гҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®йҮҸгӮӮжңҖиүҜгҒ®зөҗжһңгӮ’зӨәгҒ—гҒҹгҖӮ

- гӮЁгӮҝгғҺгғјгғ«жҠҪеҮәгҒ®гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒҜгҖҒгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гӮ°гғ«гғјгғ—гҒЁжҜ”гҒ№еӨ§гҒҚгҒӘе·®гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

- гғҠгғӯгӮӯгӮҪгғігҒЁж°ҙжҠҪеҮәгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜгҖҒгғҠгғӯгӮӯгӮҪгғігҒҢгӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®еҠ№жһңгӮ’жү“гҒЎж¶ҲгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹ

йҺ®з—ӣгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’йҒёгҒ¶гҒӘгӮүгҖҒгӮЁгӮҝгғҺгғјгғ«жҠҪеҮәгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒи’ёз•ҷжі•гҒҢгӮҲгҒ•гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒгғҠгғӯгӮӯгӮҪгғігҒҢдҪңз”ЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®йҺ®з—ӣдҪңз”ЁгҒҜгҖҒгӮӘгғ”гӮӘгӮӨгғүзі»йҺ®з—ӣеүӨгҒЁеҗҢж§ҳгҒ®гғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҒ§дҪңз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

зұіеӣҪгҒ§гҒҜгӮӘгғ”гӮӘгӮӨгғүзі»йҺ®з—ӣеүӨгҒ®еёёз”ЁгҒ«гӮҲгӮӢжӯ»дәЎгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒӘгӮүеӨҡе°‘е®үеҝғгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгҒҸгӮҢгҒҗгӮҢгӮӮйҒҺеү°ж‘ӮеҸ–гҒҜеҺізҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®жңҖеҫҢгҒ«гӮӮгӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®жіЁж„ҸдәӢй …гӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒгҒ©гӮҢгӮӮгҒ“гӮҢгӮӮгҖҒгғһгӮҰгӮ№гҒ«гҒҜз”ігҒ—иЁігҒӘгҒ„еҸҜе“ҖжғігҒӘе®ҹйЁ“гҒ®ж•°гҖ…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгғӣгғғгғҲгғ—гғ¬гғјгғҲи©ҰйЁ“гҒҜ60з§’д»ҘдёҠијүгҒӣгҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„зӯүгҖҒеӢ•зү©гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹе®ҹйЁ“гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҖ«зҗҶиҰҸе®ҡгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹз ”з©¶гҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

жҠ—зӮҺз—ҮдҪңз”Ё

гӮ«гғ©гӮ®гғјгғҠгғігҒ«жҡҙйңІгҒ•гҒӣгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒ®и¶ігҒ®и…«гӮҢе…·еҗҲгӮ’иӘҝгҒ№гҒҹз ”з©¶гҒ§гҒҜгҖҒеҢ»и–¬е“ҒгҒ®гӮӨгғігғүгғЎгӮҝгӮ·гғігҒ»гҒ©гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒзӮҺз—ҮгӮ’еҚҠеҲҶд»ҘдёӢгҒ«жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҷгҒ”гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

- гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒзӮҺз—ҮгҒҢ50.6%жҠ‘еҲ¶

- жҠ—зӮҺз—ҮеүӨгӮӨгғігғүгғЎгӮҝгӮ·гғігӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгғһгӮҰгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒ70.4%жҠ‘еҲ¶

жҠ—иҸҢгғ»ж®әиҸҢдҪңз”Ё

жіҢе°ҝз”ҹж®–еҷЁгҒ®зӮҺз—ҮгҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢз—…еҺҹиҸҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ®еҠ№жһңгӮ’жӨңиЁјгҒ—гҒҹз ”з©¶гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

иҶЈзӮҺгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹгғһгӮҰгӮ№гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹе®ҹйЁ“гҒ§гҖҒж¬ЎгҒ®иҸҢйЎһгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеј·гҒ„жҠ—иҸҢгғ»ж®әиҸҢдҪңз”ЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

- гӮ«гғігӮёгғҖгғ»гӮўгғ«гғ“гӮ«гғігӮ№пҪңгғ’гғҲи…ёеҶ…зҙ°иҸҢеҸўгҒ®дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘиҸҢгҖӮж—Ҙе’ҢиҰӢз—…еҺҹжҖ§й…өжҜҚ

- гӮҜгғӘгғ—гғҲгӮігғғгӮ«гӮ№гғ»гғҚгӮӘгғ•гӮ©гғ«гғһгғігӮ№пҪңжӨҚзү©гҒЁеӢ•зү©гҒ®дёЎж–№гҒ«гҒ„гӮӢеҘҪж°—жҖ§иҸҢгҖӮз—…еҺҹжҖ§й…өжҜҚ

- гӮўгӮ№гғҡгғ«гӮ®гғ«гӮ№гғ»гғ•гғҹгӮ¬гғјгӮҝгӮ№пҪңйә№гӮ«гғ“еұһгҒ®гӮ«гғ“иҸҢгҖӮгӮўгӮ№гғҡгғ«гӮ®гғ«гӮ№з—ҮгҒ®еҺҹеӣ иҸҢ

ж§ҳгҖ…гҒӘж–№жі•гӮ’и©ҰгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒгғӘгғқгӮҪгғјгғ еҢ–гҒ—гҒҹгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’еЎ—гӮӢгҒ®гҒҢдёҖз•ӘеҠ№жһңгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гғӘгғқгӮҪгғјгғ еҢ–гҒҜгҖҒеҢ–зІ§е“ҒгҒӘгҒ©гҒ«иүҜгҒҸз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢж–№жі•гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғӘгғқгӮҪгғјгғ еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж°ҙгҒ«жә¶гҒ‘гҒ«гҒҸгҒ„жҲҗеҲҶгӮӮиҰӘж°ҙжҖ§гҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҖҒиӮҢгҒ«еҗёеҸҺгҒ•гӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зі–е°ҝз—…гҒ®ж”№е–„

й«ҳи„ӮиӮӘйЈҹгӮ’дёҺгҒҲIIеһӢзі–е°ҝз—…гҒ«гҒ—гҒҹ30еҢ№гҒ®гӮӘгӮ№гҒ®гӮҰгӮөгӮ®пјҲдҪ“йҮҚ1пҪһ1.5kgпјүгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹе®ҹйЁ“гҒ§гҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒЁзҷәй…өз”ҹе§ңгҒ®еҠ№жһңгӮ’ж¬ЎгҒ®ж•°еҖӨгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиӘҝгҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- иЎҖзі–еҖӨ

- иЎҖжё…гӮӨгғігӮ·гғҘгғӘгғі

- гӮӨгғігӮ·гғҘгғӘгғіж„ҹеҸ—жҖ§

- гғ¬гғ—гғҒгғіеҖӨ

гӮҰгӮөгӮ®гҒҜ5еҢ№гҒҡгҒӨ6гҒӨгҒ®гӮ°гғ«гғјгғ—гҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

- гӮ°гғ«гғјгғ—1пҪңжӯЈеёёиЎҖзі–еҖӨгӮ°гғ«гғјгғ—пјҡжЁҷжә–йЈҹгҒЁжө„еҢ–ж°ҙгӮ’6йҖұй–“

- гӮ°гғ«гғјгғ—2пҪңзі–е°ҝз—…гӮ°гғ«гғјгғ—пјҡжЁҷжә–йЈҹгҒЁжө„еҢ–ж°ҙгӮ’6йҖұй–“

- гӮ°гғ«гғјгғ—3пҪңзі–е°ҝз—…гӮ°гғ«гғјгғ—пјҡдҪ“йҮҚ1kgгҒӮгҒҹгӮҠ0.26gгҒ®гӮігғ¬гӮ№гғҶгғӯгғјгғ«пјӢжЁҷжә–йЈҹгӮ’6йҖұй–“

- гӮ°гғ«гғјгғ—4пҪңзі–е°ҝз—…гӮ°гғ«гғјгғ—пјҡжЁҷжә–йЈҹгҒ®12.5%гӮ’гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ«гҒ—гҒҰ6йҖұй–“

- гӮ°гғ«гғјгғ—5пҪңзі–е°ҝз—…гӮ°гғ«гғјгғ—пјҡжЁҷжә–йЈҹгҒ®12.5%гӮ’зҷәй…өз”ҹе§ңгҒ«гҒ—гҒҰ6йҖұй–“

- гӮ°гғ«гғјгғ—6пҪңзі–е°ҝз—…гӮ°гғ«гғјгғ—пјҡжЁҷжә–йЈҹгҒ®12.5%гӮ’гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№пјӢжЁҷжә–йЈҹгҒ®12.5%гӮ’зҷәй…өз”ҹе§ңгҒ«гҒ—гҒҰ6йҖұй–“

з©әи…№жҷӮиЎҖзі–гӮ’1йҖұй–“гҒ”гҒЁгҒ«жё¬гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- ж°ҙгҒ—гҒӢдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹзі–е°ҝз—…гӮ°гғ«гғјгғ—пјҲгӮ°гғ«гғјгғ—пј’пјүгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒҫгҒҹгҒҜзҷәй…өз”ҹе§ңгӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹзі–е°ҝз—…гӮ°гғ«гғјгғ—пјҲгӮ°гғ«гғјгғ—пј”гҒЁпј•пјүгҒ§иЎҖзі–еҖӨгҒҢжңүж„ҸгҒ«дҪҺдёӢ

- иЎҖзі–еҖӨгҒҢжңҖгӮӮж”№е–„гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹзі–е°ҝз—…гӮ°гғ«гғјгғ—пјҲгӮ°гғ«гғјгғ—пј”пјүгҒ§гҖҒгғ¬гғ—гғҒгғіеҖӨгҒҢжңүж„ҸгҒ«жёӣе°‘

- зҷәй…өз”ҹе§ңгӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹзі–е°ҝз—…гӮ°гғ«гғјгғ—пјҲгӮ°гғ«гғјгғ—пј•пјүгҒ§гҒҜгҖҒиЎҖжё…гӮӨгғігӮ№гғӘгғіеҖӨгҒЁгғ¬гғ—гғҒгғіеҖӨгҒҢжңүж„ҸгҒ«дёҠжҳҮ

з ”з©¶иҖ…гҒҜгҖҒзі–е°ҝз—…ж”№е–„гҒ«гҒҜгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒЁзҷәй…өз”ҹе§ңгҒ®дёЎж–№гҒЁгӮӮгҒ«еҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ«гҒҜгҖҒй«ҳгғ¬гғ—гғҒгғіиЎҖз—ҮгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзі–е°ҝз—…жӮЈиҖ…гҒ®з—ҮзҠ¶ж”№е–„гӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®з ”究зөҗжһңгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒиӮҘжәҖгҒӢиӮҘжәҖгҒ§гҒӘгҒ„гҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ®еҠ№жһңгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гҒ§гҒҚгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

- иӮҘжәҖз—ҮжңӘжәҖгҒ®дәәпҪңгӮҜгғӯгғјгғ–гӮҲгӮҠгӮӮзҷәй…өз”ҹе§ңгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢ

- иӮҘжәҖз—ҮгҒ®дәәпҪңзі–е°ҝз—…гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеүҚгҒ«гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гӮ’йЈҹдәӢгҒ«еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢ

гғ¬гғ—гғҒгғігҒ®дҪңз”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиЈңи¶і

гғ¬гғ—гғҒгғігҒҜгҖҒжәҖи…№гғӣгғ«гғўгғігҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғӣгғ«гғўгғігҒ§гҖҒж§ҳгҖ…гҒӘж©ҹиғҪгҒЁеҪ№еүІгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒ®гғһгӮӨгғігғүгғ»гғңгғҮгӮЈгғ»гғЎгғҮгӮЈгӮ·гғіи¬ӣеә§гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгғ»гӮігғјгӮ№гҒ®дёӯгҒ§гӮӮж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиӮҘжәҖгҒӢиӮҘжәҖгҒ§гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғ¬гғ—гғҒгғігҒ®дҪңз”ЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰдёӢгҒ«з°ЎеҚҳгҒ«иЈңи¶ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

иӮҘжәҖз—ҮгӮ’зҷәз—ҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дәә

гғ¬гғ—гғҒгғігҒҜгҖҒиӮҘжәҖгҒЁдҪ“йҮҚеў—еҠ гӮ’еҲ¶еҫЎгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«дҪңз”ЁгҒ—гҖҒгӮӨгғігӮ№гғӘгғіж„ҹеҸ—жҖ§гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢдҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒжҠ—зі–е°ҝз—…и–¬гҒЁгҒ—гҒҰжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

иӮҘжәҖз—ҮгҒ®дәә

гғ¬гғ—гғҒгғігҒ®еҖӨгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠйҒҺгҒҺгҖҒй«ҳгғ¬гғ—гғҒгғіиЎҖз—ҮгҒ«гҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгғЎгӮҝгғңгғӘгғғгӮҜгӮ·гғігғүгғӯгғјгғ гҒ®зҷәз—ҮгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢзӨәе”ҶгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒй«ҳиЎҖең§гҖҒиЎҖз®Ўйҡңе®ігҖҒеӢ•и„ҲзЎ¬еҢ–гҒӘгҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ

д№ігҒҢгӮ“дәҲйҳІеҠ№жһңгҒ«жңҹеҫ…

и©ҰйЁ“з®Ўи©ҰйЁ“гҒ§д№ігҒҢгӮ“зҙ°иғһгӮ’жӯ»ж»…

гӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®зІҫжІ№гҒ®дё»жҲҗеҲҶгғҰгғјгӮёгғҺгғјгғ«гҒҢгҖҒпј“зЁ®йЎһгҒ®гғ’гғҲд№ігҒҢгӮ“зҙ°иғһпјҲ (MCF 10AгҖҒMCF7гҖҒMDA-MB-231) гӮ’91%жӯ»ж»…гҒ•гҒӣгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еӢ•зү©е®ҹйЁ“гҒ§д№ігҒҢгӮ“зҙ°иғһгҒ®жҲҗй•·гӮ’жҠ‘еҲ¶

гғ’гғҲд№ігҒҢгӮ“зҙ°иғһгӮ’移жӨҚгҒ•гӮҢгҒҹгғһгӮҰгӮ№гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹе®ҹйЁ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®зІҫжІ№гӮ’зөҢеҸЈж‘ӮеҸ–гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҖҒ28ж—Ҙй–“гҒ§78%гҒ®гғ’гғҲд№ігҒҢгӮ“зҙ°иғһгҒ®жҲҗй•·гҒҢжҠ‘еҲ¶гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®д»–гҖҒеүҚз«Ӣи…әгҒҢгӮ“гҖҒиӮәгҒҢгӮ“гҖҒе’Ҫй ӯгҒҢгӮ“гҖҒгғЎгғ©гғҺгғјгғһгҒӘгҒ©гҒёгҒ®еҠ№жһңгӮӮжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зҡ®иҶҡз·ҡз¶ӯз—ҮгҒ®дәҲйҳІгҒЁж”№е–„

гғ’гғҲзҡ®иҶҡз·ҡз¶ӯиҠҪзҙ°иғһгҒ®еў—ж®–гӮ’жҠ‘еҲ¶

гғ’гғҲзҡ®иҶҡз·ҡз¶ӯиҠҪзҙ°иғһгҒ®зӮҺз—ҮгҒЁзө„з№”дҝ®еҫ©гҒ«йҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ17гҒ®гӮҝгғігғ‘гӮҜиіӘгғҗгӮӨгӮӘгғһгғјгӮ«гғјгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеӨ–з”Ёи–¬гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ®еҠ№жһңгӮ’жӨңиЁјгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢз ”з©¶гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ®еҠ№жһңгӮ’ж¬ЎгҒ®пј”гҒӨгҒ®з•°гҒӘгӮӢжҝғеәҰпјҲv/vгҖҒдҪ“з©Қгғ‘гғјгӮ»гғігғҲпјүгҒ§жӨңиЁјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- 0.011%гҖҖпјҲ10,000mlгҒ«11mlпјү

- 0.0037%пјҲ100,000mlгҒ«37mlпјү

- 0.0012%пјҲ100,000mlгҒ«12mlпјү

- 0.00041%пјҲ1,000,000mlгҒ«41mlпјү

жҝғеәҰ0.011%гҒ®гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒҢгғ’гғҲзҡ®иҶҡз·ҡз¶ӯиҠҪзҙ°иғһгҒ®жҠ—еў—ж®–жҖ§дҪңз”ЁгӮ’еј·гҒҸзӨәгҒ—гҒҹгҒЁе ұе‘ҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зӮҺз—ҮжҖ§зү©иіӘгӮ’жҠ‘еҲ¶

гҒҫгҒҹгҖҒжҝғеәҰ0.011%гҒ®гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒҢж…ўжҖ§гҒ®зӮҺз—ҮжҖ§з–ҫжӮЈгҒЁй–ўйҖЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж¬ЎгҒ®гғҗгӮӨгӮӘгғһгғјгӮ«гғјгӮ’жңүж„ҸгҒ«жҠ‘еҲ¶гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’е ұе‘ҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- иЎҖз®Ўзҙ°иғһжҺҘзқҖеҲҶеӯҗ-1(VCAM-1)

- гӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғӯгғіОіиӘҳе°ҺгӮҝгғігғ‘гӮҜиіӘ10(IP-10)

- гӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғӯгғіиӘҳе°ҺTзҙ°иғһОұеҢ–еӯҰиӘҳеј•зү©иіӘ (I-TAC)

- гӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғӯгғіОіиӘҳе°ҺгғўгғҺгӮ«гӮӨгғі(MIG)

зҡ®иҶҡдҝ®еҫ©гӮҝгғігғ‘гӮҜиіӘгӮ’жҠ‘еҲ¶

жӣҙгҒ«гҖҒзҡ®иҶҡгҒ®зө„з№”дҝ®еҫ©гӮҝгғігғ‘гӮҜиіӘеҲҶеӯҗгҒ§гҒӮгӮӢж¬ЎгҒ®зү©иіӘгӮ’жҝғеәҰ0.011%гҒ®гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒҢжңүж„ҸгҒ«жҠ‘еҲ¶гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮе ұе‘ҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- IеһӢгӮігғ©гғјгӮІгғіпҪңдҪ“еҶ…гҒ«жңҖгӮӮеӨҡгҒ„гӮігғ©гғјгӮІгғігҒ§зҡ®иҶҡгӮігғ©гғјгӮІгғігҒ®90%

- IIIеһӢгӮігғ©гғјгӮІгғіпҪңдё»гҒ«иҮ“еҷЁгҒ«гҒӮгӮӢзҙ°гҒ„з·ҡз¶ӯгҒ®гӮігғ©гғјгӮІгғігҒ§гҖҒзө„з№”гҒ«жҹ”и»ҹжҖ§гӮ’дёҺгҒҲгӮӢ

- гғһгӮҜгғӯгғ•гӮЎгғјгӮёгӮігғӯгғӢгғјеҲәжҝҖеӣ еӯҗпјҲM-CSFпјүпҪңеӢ•и„ҲзЎ¬еҢ–гҒЁгҒ®й–ўдҝӮжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮҝгғігғ‘гӮҜиіӘ

- зө„з№”гғЎгӮҝгғӯгғ—гғӯгғҶгӮўгғјгӮјйҳ»е®ізү©иіӘ2пјҲTIMP-2пјүпҪңгҒҢгӮ“гҒ®гғҗгӮӨгӮӘгғһгғјгӮ«гғј

з ”з©¶иҖ…гҒҜгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ®гғҰгғјгӮёгғҺгғјгғ«гҒ®жҠ—зӮҺз—ҮдҪңз”ЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒзҡ®иҶҡз·ҡз¶ӯз—ҮгҒ®ж”№е–„гҒЁжҠ—гҒҢгӮ“дҪңз”ЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

з—…ж°—гҒЁй–ўйҖЈгҒ—гҒҹгӮҝгғігғ‘гӮҜиіӘгҒҢжҠ‘еҲ¶гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜе¬үгҒ—гҒ„гғӢгғҘгғјгӮ№гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮігғ©гғјгӮІгғігҒҫгҒ§жёӣгҒЈгҒЎгӮғгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁж®ӢеҝөгҒӘж°—еҲҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒз№Ҡз¶ӯз—ҮгҒ®зҙ°иғһгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгӮігғ©гғјгӮІгғігҒҢжёӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҝғй…ҚгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

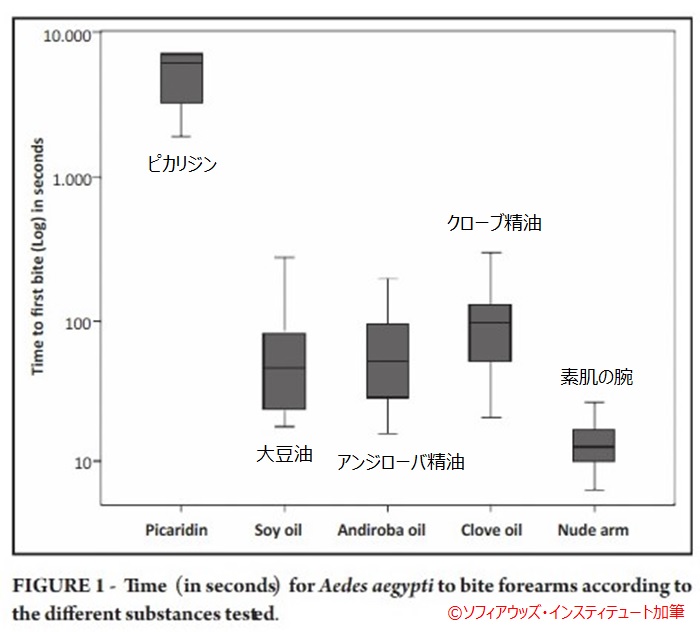

иҷ«гӮҲгҒ‘еҠ№жһң

еҮәжүҖпјҡ Comparison among homemade repellents made with cloves, picaridin, andiroba, and soybean oil against Aedes aegypti bites

гӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒҜжҳ”гҒӢгӮүиҷ«гӮҲгҒ‘гҒ«гӮӮдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҠ№жһңгӮ’жӨңиЁјгҒ—гҒҹе®ҹйЁ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

иҷ«гӮҲгҒ‘еүӨгҒ®гғ”гӮ«гғӘгӮёгғігҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҹзөҗжһңгҒҢдёҠгҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒ§гҒҷгҖӮ

зёҰи»ёгҒҢгҖҒиҡҠгҒҢи…•гӮ’еҲәгҒҷгҒҫгҒ§гҒ®жҷӮй–“гҒ§гҖҒгғӯгӮ°гҒ§иЎЁиЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒӢгӮүгҒҜгҖҒдҪ•гӮӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„зҙ иӮҢгҒ®и…•гӮ’иҡҠгҒҢеҲәгҒҷгҒҫгҒ§гҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹжҷӮй–“пјҲзҙ„10з§’пјүгҒ®зҙ„10еҖҚгҒ®жҷӮй–“пјҲзҙ„100з§’гҖҒзҙ„1еҲҶеҚҠпјүгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒҜиҷ«гӮ’йҒҝгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҪ•гӮӮгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгӮҠгӮӮиүҜгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒ10з§’гҒҢ1еҲҶеҚҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒе®ҹз”ҹжҙ»гҒ®дёӯгҒ§иҷ«гӮҲгҒ‘еҠ№жһңгӮ’е®ҹж„ҹгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜйӣЈгҒ—гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

гғ”гӮ«гғӘгӮёгғігҒҜпјҲзҙ„8,000з§’пјүгҖҒ2жҷӮй–“д»ҘдёҠгӮӮиҷ«гӮ’йҒҝгҒ‘гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӢқиІ гҒҜжҳҺзҷҪгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®жіЁж„ҸдәӢй …

FDAпјҲзұіеӣҪйЈҹе“ҒеҢ»и–¬е“ҒеұҖпјүгҒҜгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ®ж‘ӮеҸ–гҒ«гҒҜд»ҘдёӢгҒ®дәӢжҹ„гҒ«з•ҷж„ҸгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶиӯҰе‘ҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- е…Қз–«зі»з–ҫжӮЈгҖҒйЈҹзү©гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгӮ’жҢҒгҒӨдәәгҒҢзөҢеҸЈж‘ӮеҸ–гҒҷгӮӢгҒЁеүҜдҪңз”ЁгҒҢиө·гҒ“гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢ

- еӨ§йҮҸж‘ӮеҸ–гҒ«гӮҲгӮӢиӮқйҡңе®ігҒ®еҸҜиғҪжҖ§

- жҠ—иЎҖж¶ІеҮқеӣәеүӨпјҲиЎҖгӮ’гӮөгғ©гӮөгғ©гҒ«гҒҷгӮӢи–¬пјүгӮ’еҮҰж–№гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒ®дҪҝз”ЁгҒҜйҒҝгҒ‘гӮӢпјҲиЎҖж¶ІеҮқеӣәгҒ®еҸҜиғҪжҖ§пјү

- еҰҠеЁ дёӯгғ»жҺҲд№ідёӯгҒ®дәәгҒ®дҪҝз”ЁгҒҜйҒҝгҒ‘гӮӢ

з§ҒгҒ®еӨҸгҒ®иҮӘз”ұз ”з©¶

гӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®иҷ«гӮҲгҒ‘еҠ№жһңгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒӢгҒӘгӮҠж®ӢеҝөгҒӘзөҗжһңгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ д»Ҡе№ҙгӮ„гҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

д»ҘеүҚгҖҒиҡҠгҒ«еҲәгҒ•гӮҢгӮ„гҒҷгҒ„еҰ№гӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«иҡҠгҒ«еҲәгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„ж–№жі•гӮ’з ”з©¶гҒ—гҒҹз”·гҒ®еӯҗгҒ®е®ҹйЁ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғҶгғ¬гғ“з•Әзө„гӮ’иҰігҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

е®ҹйЁ“гҒ®зөҗи«–гҒҜгҖҒгҖҢи¶ігҒ®иҮӯгҒ„гӮ’ж¶ҲгҒҷгҒЁиҡҠгҒ«гҒ•гҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®з•Әзө„гҒ§гҒҜгҖҒи¶ігҒ®иЈҸгӮ„жҢҮгҒ®й–“гӮ’гӮўгғ«гӮігғјгғ«гҒ§жӢӯгҒ„гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁиҡҠгҒ«гҒ•гҒ•гӮҢгҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮҜгғӯгғјгғ–гҒ§гғҒгғігӮӯгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹ

гҒқгҒ®е®ҹйЁ“зөҗжһңгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҰгҖҒд»Ҡе№ҙгҒ®еӨҸгҖҒгӮЁгӮҝгғҺгғјгғ«гҒ«гӮҜгғӯгғјгғ–гӮ’жј¬гҒ‘гҒҰгғҒгғігӮӯгӮ’дҪңгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гғҒгғігӮӯгҒ§и¶ігҒ®иЈҸгҒЁи¶ігҒ®жҢҮгҒ®й–“гӮ’жӢӯгҒ„гҒҰгҒӢгӮүгҖҒе®ҹ家гҒ®еәӯгҒ®иҸңең’гҒ«еҚҠиў–гҒ§е…ҘгҒЈгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ„гҒӨгӮӮгҒӘгӮүеҚҠиў–гҒ§еәӯгҒ®иҸңең’гҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮй•·иў–гҒ§е…ҘгҒЈгҒҰгӮӮз„Ўж•°гҒ«иҡҠгҒ®йӨҢйЈҹгҒ«гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзө¶еҜҫгҒ«гҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

зөҗжһңгҖҒиҡҠгҒ«гҒ•гҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҜпј’з®ҮжүҖгҒ«з•ҷгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгғ”гӮ«гғӘгӮёгғігӮ’дҪҝгҒЈгҒҹеёӮиІ©гҒ®иҷ«гӮҲгҒ‘еүӨгҒ гҒЈгҒҹгӮүгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҲәгҒ•гӮҢгҒҡгҒ«жёҲгӮ“гҒ гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–гғҒгғігӮӯгҒ гҒЈгҒҰгҖҒи¶ігҒ®иЈҸгҒ«еЎ—гҒЈгҒҰдҪҝгҒЈгҒҹгӮүгҖҒзҹӯжҷӮй–“гҒ®еәӯд»•дәӢгҒ®й–“гҒҸгӮүгҒ„гҒӘгӮүеӨ§дёҲеӨ«гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’зўәгҒӢгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гғҠгғҒгғҘгғ©гғ«гҒӘиҷ«гӮҲгҒ‘гҒ®дҪңгӮҠж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгӮўгғӯгғһгӮӘгӮӨгғ«гҒ§дҪңгӮӢе®үе…ЁгҒӘиҷ«гӮҲгҒ‘гӮ№гғ—гғ¬гғјгҖҸгӮӮгҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

гҒ•гҒҰгҖҒй•·гҖ…гҒЁгӮҜгғӯгғјгғ–зІҫжІ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӣёгҒ„гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒйЈҹдәӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҜҺж—ҘгҒ®з”ҹжҙ»гҒ®дёӯгҒ«еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒӘгӮүгҖҒзІҫжІ№гӮ’дҪҝгҒҶгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒгӮҜгғӯгғјгғ–гӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгӮ№гғјгғ—гӮ„гӮҪгғјгӮ№гӮ„гҒҠиҢ¶гҒ«дҪҝгҒЈгҒҹж–№гҒҢдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

гӮҜгғӯгғјгғ–гҒ®гҒҠж–ҷзҗҶгҒёгҒ®дҪҝгҒ„ж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҖҺгӮӯгғғгғҒгғігӮ’и–¬еұҖгҒ«пҪңеҹәжң¬гҒ®15гғҸгғјгғ–гҒ®еҠ№иғҪгҒЁдҪҝгҒ„ж–№(3)гҖҸгҒҢеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒӯгҖӮ

з§ҒгҒҜгӮҜгғӯгғјгғ–еӨ§еҘҪгҒҚгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҒ“гҒ®еӯЈзҜҖгҖҒз§ҒгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„гӮ№гғ‘гӮӨгӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒҠж–ҷзҗҶд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒ гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒ«дҪҝгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӨҸгҒ«гҒҜгҖҒдёҠгҒ§гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҹж§ҳгҒ«иҷ«гӮҲгҒ‘гҒ®гғҒгғігӮӯгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮдҪҝгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒ®еӯЈзҜҖгҖҒгӮўгғғгғ—гғ«гӮҪгғјгӮ№гҒ«еҠ гҒҲгҒҹгӮҠгҖҒгӮӘгғ¬гғігӮёгҒЁдёҖз·’гҒ«гҒҠиҢ¶гҒ«гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгғӣгғғгғҲгғҜгӮӨгғігҒ®гӮ№гғ‘гӮӨгӮ№гҒЁгҒ—гҒҰеҠ гҒҲгҒҹгӮҠгҒҢжҘҪгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

жҳҜйқһгҖҒеӯЈзҜҖгӮ’жҘҪгҒ—гҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

е…¬иӘҚгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒҜгҖҒйЈҹдәӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸж§ҳгҖ…гҒӘгҒ“гҒЁпјҲз’°еўғгҖҒд»•дәӢгҖҒ家ж—ҸгҖҒдәәй–“й–ўдҝӮгҒӘгҒ©пјүгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒӘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгӮігғјгғҒгғігӮ°гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒЁгҖҒдёҖеәҰгҖҒи©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ

гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°гғ»гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

гҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

еҲқеӣһзӣёи«ҮгӮ’з„Ўж–ҷгҒ§гҒҠеҸ—гҒ‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒ®гғһгӮӨгғігғүгғ»гғңгғҮгӮЈгғ»гғЎгғҮгӮЈгӮ·гғіи¬ӣеә§гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§еӯҰгҒігҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢйЈҹгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ”иҮӘиә«гҒ®дё»жІ»еҢ»пјҲгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘзҹҘиӯҳгҒЁгӮ№гӮӯгғ«гӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж–°еӯҰжңҹгҒҜгҖҒжҜҺе№ҙ3жңҲгҒЁ9жңҲгҒ§гҒҷгҖӮи¬ӣеә§гҒ§гҒҠдјҡгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§еҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢ

гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјгҒ®гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү

зөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡ

- вҖңclove oilвҖқ, US Pharmacopeia

- вҖңEugenol triggers apoptosis in breast cancer cells through E2F1/survivin down-regulationвҖқ, Al-Sharif I, Remmal A, Aboussekhra A, BMC Cancer. 2013 Dec 13;13:600. doi: 10.1186/1471-2407-13-600

- вҖңExperimental evaluation of anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of clove oil in miceвҖқ, Taher YA, Samud AM, El-Taher FE, ben-Hussin G, Elmezogi JS, Al-Mehdawi BF, Salem HA, Libyan J Med. 2015 Sep 1;10:28685. doi: 10.3402/ljm.v10.28685. eCollection 2015

- вҖңAnalgesic effect of the aqueous and ethanolic extracts of cloveвҖқ, Kamkar Asl M, Nazariborun A, Hosseini M, Avicenna J Phytomed. 2013 Spring;3(2):186-92.

- вҖңEffects of Clove and Fermented Ginger on Blood Glucose, Leptin, Insulin and Insulin Receptor Levels in High Fat Diet Induced Type 2 Diabetic RabbitsвҖқ, Abdulrazak A, Tanko Y, Mohammed A, Mohammed KA, Sada NM, Dikko AA, Niger J Physiol Sci. 2018 Jun 30;33(1):89-93.

- гҖҢгғ¬гғ—гғҒгғігҒ®еӨҡеҪ©гҒӘз”ҹзү©дҪңз”ЁгҒЁиӮҘжәҖй–ўйҖЈз–ҫжӮЈгҖҚгҖҒе°Ҹе·қ дҪіе®ҸгҖҒеҢ»еӯҰ гҒЁеҢ»зҷӮ гҒ®жңҖеүҚз·ҡгҖҒж—Ҙжң¬еҶ…科еӯҰ дјҡйӣ‘иӘҢ第93巻第11еҸ·гҖҒе№іжҲҗ16е№ҙ11жңҲ10ж—Ҙ

- вҖңAnti-inflammatory activity of clove (Eugenia caryophyllata) essential oil in human dermal fibroblastsвҖқ, Han X, Parker TL, Pharm Biol. 2017 Dec;55(1):1619-1622. doi: 10.1080/13880209.2017.1314513.

- вҖңAntimicrobial activity of clove oil and its potential in the treatment of vaginal candidiasisвҖқ, Ahmad N, Alam MK, Shehbaz A, Khan A, Mannan A, Hakim SR, Bisht D, Owais M, J Drug Target. 2005 Dec;13(10):555-61

- вҖңComparison among homemade repellents made with cloves, picaridin, andiroba, and soybean oil against Aedes aegypti bitesвҖқ, Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 44(6):793-794, nov-dez, 2011

гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲ – гғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°