バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。

心と体をつなぐホリスティックな食事法について、

ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。

ご登録は、こちらから

もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

目次

原千晶さんの主治医

30歳で子宮頸がんとなり、その後、35歳で子宮体がんを発症した女優の原千晶さんの主治医を務めていらっしゃる東京慈恵会医科大学の落合教授のお話を聴きに行ってきました。

原千晶さんは、婦人科系の癌を発症された女性をサポートするよつばの会を主催されています。

なおグラフの数値は、講演の中で、落合教授から提供されたものです。

子宮の部位って知っていますか?

子宮は洋ナシを逆さにしたような形をしていて、上の大きい丸い部分を子宮体部、下の丸い部分を子宮頚部と呼びます。子宮体部から卵管が出て卵巣につながっています。そして、子宮頚部の下から膣につながっています。

子宮体部の内側の膜を子宮内膜と呼び、そこにできる癌が、子宮体がんです。

前兆としては子宮内膜炎や子宮内膜症など、子宮内膜の異常増殖(異常に厚くなる)による病気があげられます。

発症の傾向

1. 子宮頸がん

10代の女性にワクチンを義務づけるという議論でご存じの方も多いと思いますが、20代後半から30代後半にかけて発症率のピークを迎える癌です。

2. 子宮体がん

30歳頃からも発症しますが、ピークは50歳から60歳頃です。そして、年齢に関係なく、増加傾向にある癌でもあります。

初期(I期)に発見される人が約70%で、生存率は平均して70-78%と言われています。78人に1人が発症し、444人に一人が死亡する確率です。

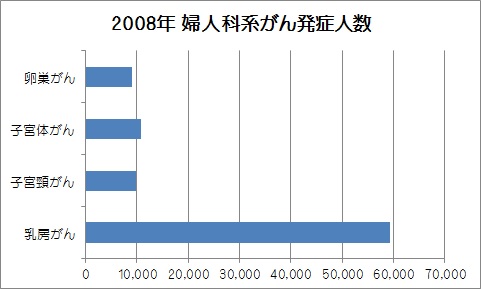

日本人女性の婦人科がんの発症人数

乳がんが最も多いことが判ります。子宮体がんの発症人数が卵巣がんよりも多いことにも気がついてくださいね。

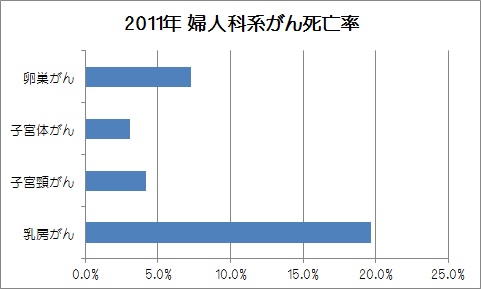

日本人女性の婦人科がん死亡率

死亡率でみても、やはり乳がんが最も高いです。

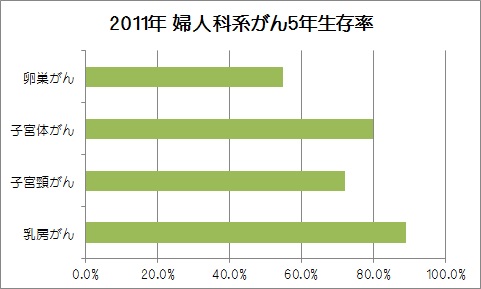

婦人科がん5年生存率

しかし5年生存率でみると、乳がんが最も高く、早期に発見することが非常に重要ながんだと判ります。

一方、卵巣がんは、死亡率が子宮体がんの倍以上ある上に、5年生存率も他の婦人科系のがんと比較し最も低く、一度、発症してしまうと予後が非常に難しい癌であることが判ります。

子宮体がんは、死亡率も他の婦人科がんとの比較では低く、5年生存率も80%あります。ちゃんと医師の診断を受け適切な治療を受ければ、完治する可能性の高い癌であることが判ります。

子宮体がんの見分け方

1. 50歳以降の不正出血は要検査

子宮体がんの症状には、不正出血、おりものの異常、下腹部の痛みなど、大抵の女性が、一度や二度経験したことがある症状です。加え、子宮体がんの発症ピークが50歳以降と、更年期と重なるため、更年期症状の一つぐらいに考え、特に、疑問も不安も感じられないまま放置されてしまう危険を含んでいる癌でもあります。

子宮体がんが原因で起こる不正出血の症状には、閉経期の不正出血と類似していたり、必ずしも病的でない、今までに経験したのと同じような出血も含まれますから要注意です。

なお、不正出血の原因には、子宮以外からの出血、ホルモンの異常、炎症(膣炎、子宮頚管炎、子宮内膜炎)、子宮頚管ポリープ、腫瘍、がん等、様々ですから、自己診断は危険です。

子宮体がんを発症させるリスク要因

子宮体がんリスクを高める要因は次の通りです。

- 肥満、高血圧、糖尿病

- 不妊(卵巣ホルモンの分泌不足)

- 月経不順

- 妊娠・出産経験がない、あるいは、少ない

- 卵巣機能不全、多のう胞性卵巣症候群

- エストロゲン製剤(ホルモン充填療法)の使用

なお、子宮筋腫ががん化することは、ほとんどありません。

子宮内膜に異常が起こる原因

子宮内膜異常は、タイプ1とタイプ2に分けることができます。

1. タイプ1

エストロゲン依存によって引き起こされるタイプです。内因性と外因性の2パターンがあります。

タイプ1によって子宮体がんを発症した人の5年生存率は86%です。

(1)内因性のエストロゲン依存症

更に、次の2つのケースに分けることができます。

- 肥満、高コレステロールや糖尿病が原因

- 卵巣にエストロゲンを過剰分泌する腫瘍ができる多のう胞性卵巣症候群が原因

(2)外因性のエストロゲン依存症

次の2つのケースがあります。

- ホルモン充填療法などによるエストロゲンの過剰摂取が原因

- 大豆製品の食べ過ぎによる原因

2. タイプ2

タイプ2は、エストロゲン非依存症によって引き起こされます。

やせ型で高齢の女性に多く、委縮内膜の悪性転換によるものと考えられています。

タイプ2によって子宮体がんを発症した人の5年生存率は59%です。

治療法

基本は、手術で病巣を摘出する方法がとられています。

特に、エストロゲン依存症によって発症している場合には、子宮を全摘する方法がとられます。以前は、卵巣もいっしょに全摘していたそうですが、卵巣を摘出することで予後のホルモンバランスが崩れることが多かったため、近年では、子宮と卵管のみを切除し、卵巣を温存する方法がとられているそうです。

その他、がんの進行度合いによっては、予後のケアとして、化学療法や放射線療法もとられることがあるそうです。

予防法

子宮体がんの予防には、次の行動が有効です。

- 肥満の予防

- 緑黄色野菜の摂取

- 月経周期の管理

- ピル(経口避妊薬)の使用や閉経後のホルモン充填療法に頼り過ぎない

ソフィアウッズ補足情報

落合先生は、予防法として緑黄色野菜の摂取をあげられています。

その理由を公認ヘルスコーチとして補足すると・・

例えば、インドール3カルビノール(I3C)と呼ばれる物資や3.3ジインドリルメタン(DIM)と呼ばれる物資、どちらも乳がん、子宮頸がん、前立腺がんの抗がん剤として研究が進められている物質です。

この物資がどこから発見されたのかと言えば、ブロッコリーや小松菜などのアブラナ科の野菜(緑黄色野菜)からです。

白菜やチンゲン菜やカブも、乳がんに関係する遺伝子の異常を予防し保護する効果があるという報告があります。

また、さまざまな研究によって次の情報が示されています。

- RNFとよばれる遺伝子修復をする遺伝子グループは、緑黄色野菜の摂取によって活性化する

- きのこなどの菌類が乳がん発症リスクを64%低減

- 玉ねぎやねぎの摂取が、大腸がんを56%、卵巣がんを73%、エストロゲン系のがんを88%、前立腺がんを71%、胃がんを50%減少

- 乳製品や動物性タンパク質に多く含まれるIGF-1と呼ばれるインスリンに類似した成長因子が寿命を縮め、乳がん発症リスクを2倍にし、前立腺がんや大腸がんの発症率を高め、がんの転移を促進させる

更年期の症状も、エストロゲンそのものや大豆に頼らずとも、サフランや山芋、百合根、ゴボウなどの食べ物を増やすことで改善できると東洋医学も言っています。

食事やライフスタイルの改善でできるがん予防はとても多いのです。

ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

もしおひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?

公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。

プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて

お気軽にご相談ください。

初回相談を無料でお受けしています。

あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。

新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる

ニュースレターのご登録は、こちらから

統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング