гғҗгӮӨгӮӘеҖӢжҖ§гҒ§йЈҹгҒ№гҒҰгҖҒеҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒеҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гӮ’гӮігғјгғҒгғігӮ°гҒҷгӮӢгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲд»ЈиЎЁгҖҖе…¬иӘҚзөұеҗҲйЈҹйӨҠгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCINHCпјүгҖҒе…¬иӘҚеӣҪйҡӣгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCIHCпјүгҒ®жЈ®гҒЎгҒӣгҒ§гҒҷгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ

гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјзҷ»йҢІиҖ…йҷҗе®ҡгҒ®гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғіжғ…е ұзӯүгӮӮй…ҚдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү

гӮӮгӮҢгҒӘгҒҸзөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

зӣ®ж¬Ў

гҖҢе№іж—ҘгҒ гҒӢгӮүгҖҚгҒҜз”ҳгҒӢгҒЈгҒҹ

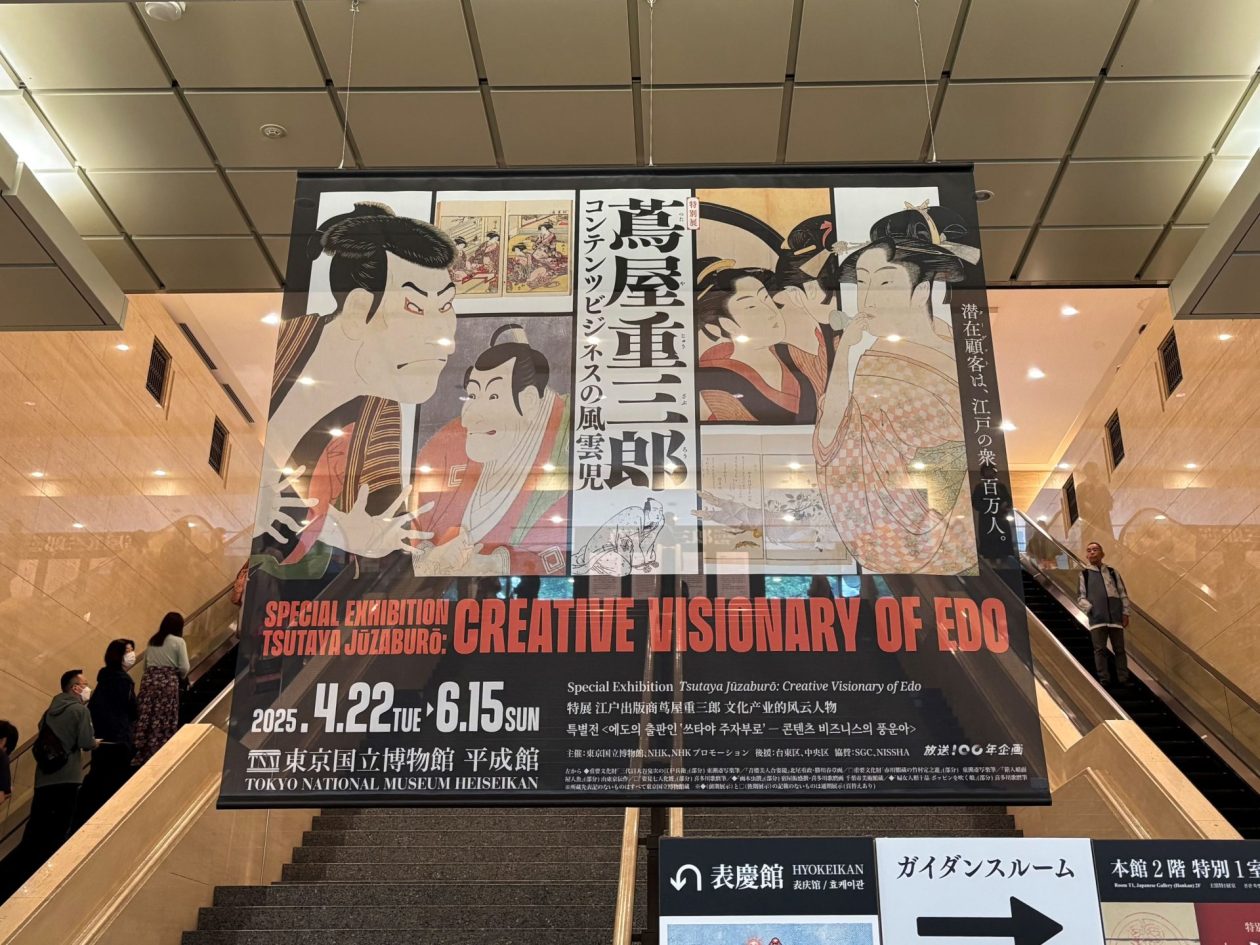

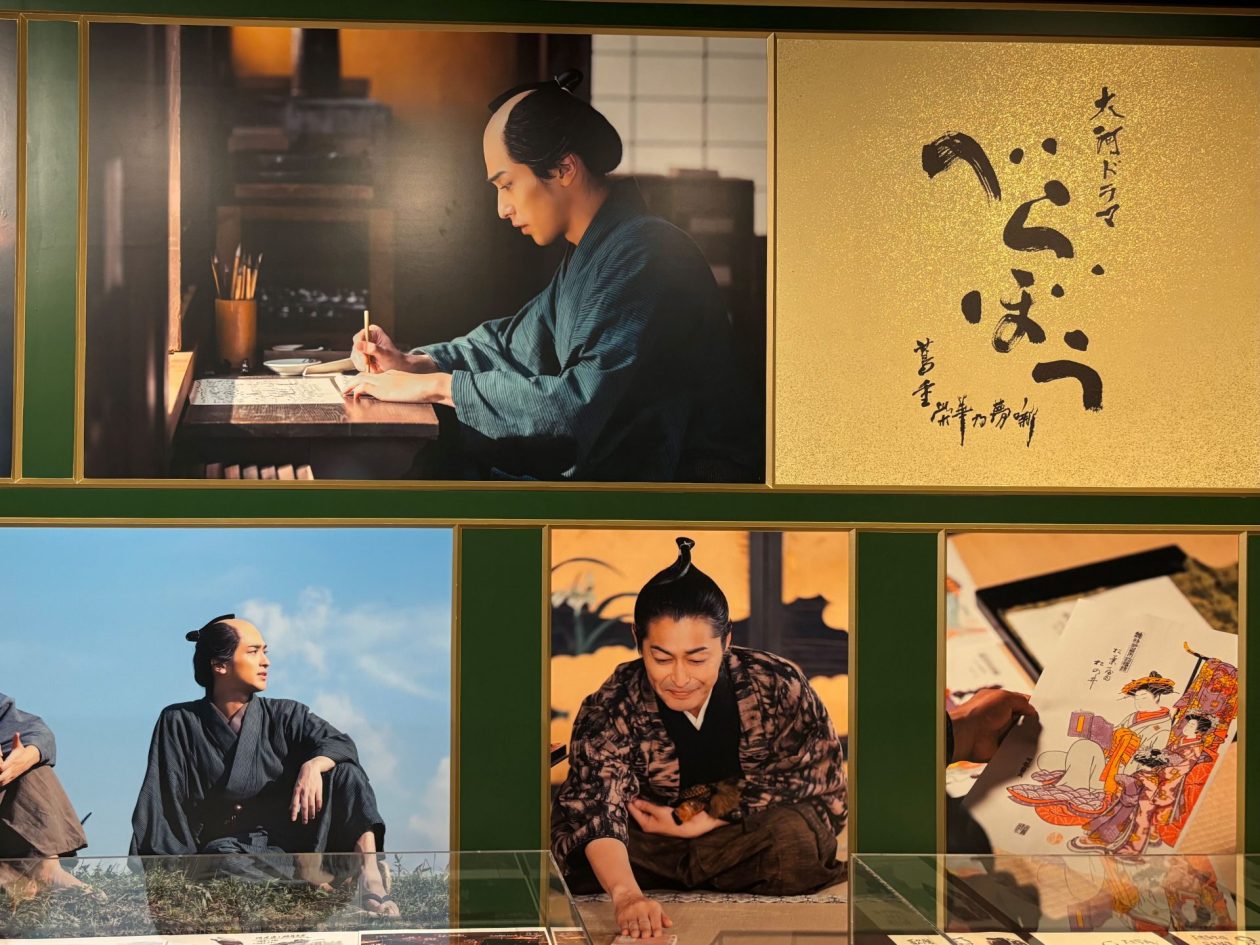

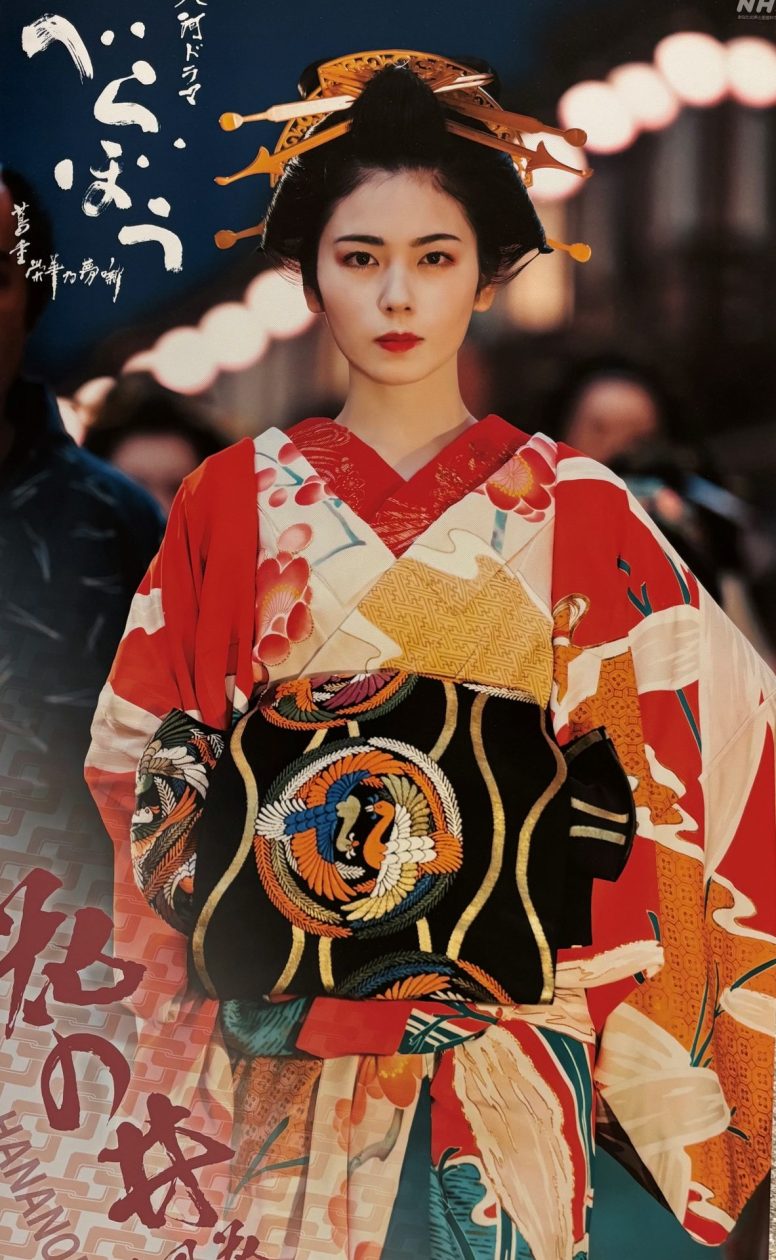

зҸҫеңЁж”ҫйҖҒдёӯгҒ®NHKгҒ®еӨ§жІігғүгғ©гғһгҖҺгҒ№гӮүгҒјгҒҶгҖҸгҒ®дё»дәәе…¬гҖҒи”ҰеұӢйҮҚдёүйғҺгҒҢгғ—гғӯгғҮгғҘгғјгӮ№гҒ—гҒҰдё–гҒ«йҖҒгӮҠеҮәгҒ—гҒҹзөөжҸҸгҒҚгӮ„дҪң家гҒ®дҪңе“ҒгҒЁгҖҒгҒқгҒ®еҗҢжҷӮд»ЈгҒ®д»–гҒ®зүҲе…ғгҒҢжүӢжҺӣгҒ‘гҒҹдҪңе“ҒгҒҢжқұдә¬еӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁпјҲжқұеҚҡпјүгҒ«гҒҰе…¬й–ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жҜҺйҖұгҖҒжҘҪгҒ—гҒҸгғүгғ©гғһгӮ’жӢқиҰӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгғүгғ©гғһгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢиҠёиЎ“з•Әзө„гҒӘгҒ©гҒ»гҒје…ЁйғЁиҰігҒҰжҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒЁгҒӘгӮҢгҒ°гҖҒжқұеҚҡгҒ«иЎҢгҒҸгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶпјҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘дәәгҒҢе°‘гҒӘгҒқгҒҶгҒӘе№іж—ҘгӮ’йҒёгӮ“гҒ§иЎҢгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гғҒгӮұгғғгғҲгҒҜдәӢеүҚгҒ«д»Ҡж—ҘпјҲ6жңҲ3ж—ҘпјүгӮ’йҒёгӮ“гҒ§йӣ»еӯҗгғҒгӮұгғғгғҲгӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮй–Ӣе ҙгҒҜ9:30гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒ9жҷӮйҒҺгҒҺгҒ«еҲ°зқҖгҒҷгӮҢгҒ°еҚҒеҲҶеӨ§дёҲеӨ«гҒ гӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒе№ёгҒ„гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«пјҹд»Ҡж—ҘгҒҜжңқгҒӢгӮүйӣЁгҒҢйҷҚгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢе№іж—ҘгҒ®йӣЁгҒ®жңқгҖҚгғ»гғ»гғ»гҒҚгҒЈгҒЁгҒӮгҒҫгӮҠдәәгҒҜжқҘгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒЁеӢқжүӢгҒ«жңҹеҫ…гҒ—гҒҰ家гӮ’еҫҢгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒжқұеҚҡгҒ®е№іжҲҗйӨЁгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒдёҠйҮҺй§…гҒӢгӮүгӮҲгӮҠгӮӮJRй¶Ҝи°·й§…гҒӢгӮүгҒ®ж–№гҒҢжӯ©гҒ„гҒҰзӣҙгҒҗгҒ§гҒҷпјҲгҒЁиЁҖгҒ„гҒӨгҒӨгӮ°гғјгӮ°гғ«е…Ҳз”ҹгҒ®гӮўгӮ·гӮ№гғҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№еҗ‘йҹіз—ҙгҒ®гӮҸгҒҹгҒ—гҒ§гҒҷгҖҒ笑пјү

гҒӘгӮ“гҒЁгҒӢжқұеҚҡгҒ®е…ҘеҸЈгҒ«зқҖгҒ„гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒ9:20гҖӮй–Ӣе ҙ10еҲҶеүҚгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁж—ўгҒ«иЎҢеҲ—гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјҒгҒ§гӮӮгҖҒдәӢеүҚгҒ®йӣ»еӯҗгғҒгӮұгғғгғҲгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гҒҜгҒ–гҒЈгҒҸгӮҠгҒЁ30з•Әзӣ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ гҒЈгҒҹгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹгҒқгӮҢгҒ»гҒ©еҫ…гҒҹгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸе…Ҙе ҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒ2жҷӮй–“еҫҢгҒ«е»әзү©гҒӢгӮүеҮәгӮӢгҒЁгҖҒж°—гҒҢйҒ гҒҸгҒӘгӮӢгҒҸгӮүгҒ„гӮӮгҒ®гҒҷгҒ”гҒ„й•·иӣҮгҒ®еҲ—гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮ„гҒЈгҒұгӮҠгҖҒжқұеҚҡгҒҜжңқдёҖгҒ«жқҘгҒӘгҒ„гҒЁгғҖгғЎгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒжң¬зү©гҒ®дҪңе“ҒгҒ®еҶҷзңҹж’®еҪұгҒҜзҰҒжӯўгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

еҪ«её«гҒЁеҲ·её«гӮ’иӨ’гӮҒгҒҰгӮ„гӮҠгҒҹгҒ„

и”ҰеұӢйҮҚдёүйғҺгҒҢдё»дәәе…¬гҒ®и©ұгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒеҪјгҒ®гғЎгғҮгӮЈгӮўгғ—гғӯгғҮгғҘгғјгӮ№еҠӣгҒ«жіЁзӣ®гҒҢйӣҶгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒиҠёиЎ“дҪңе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜзөөеё«пјҲжӯҢйәҝгҒЁгҒӢжё…й•·гҒЁгҒӢеҶҷжҘҪгҒЁгҒӢгғ»гғ»пјүгҒ®жҠҖиЎ“гҒҢй«ҳгҒҸи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒд»ҠеӣһгҒ®еұ•зӨәгӮ’иҰігҒҰгҒ•гӮүгҒ«гҖҢеҪ«её«гҒЁеҲ·её«гӮ’иӨ’гӮҒгҒҰгӮ„гӮҠгҒҹгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж°—жҢҒгҒЎгӮ’еј·гҒҸгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

зўәгҒӢгҒ«гҖҒдёӢзөөгҒҢгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒе…ғгӮӮеӯҗгӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҒӮгӮ“гҒӘгҒ«и¶…зө¶еҫ®зҙ°гҒ«зүҲз”»гҒЁгҒ—гҒҰеҪ«гҒЈгҒҰеҶҚзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢжҠҖиЎ“гӮ’гӮӮгҒЈгҒҹдәәгҒҢгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒ«еЈІгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жң¬гҒ«гҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгҒӮгӮҢгҒ»гҒ©гҒ«й®®гӮ„гҒӢгҒӘгҖҒ250е№ҙиҝ‘гҒҸзөҢгҒЈгҒҹд»ҠгҒ§гӮӮиүІеҪ©гҒҢеҲҶгҒӢгӮӢгҒ»гҒ©гҒ«иүІгӮ’ијүгҒӣгҒҰеҲ·гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢдәәгҒҢгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиҠёиЎ“е“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҫЎеҖӨгӮӮжҗҚгҒӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҪјгӮүгҒҢз„ЎеҗҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚжҖқиӯ°гҒ§гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

1. жҜӣзӯҶдҪ“гӮ’еҪ«гӮӢ

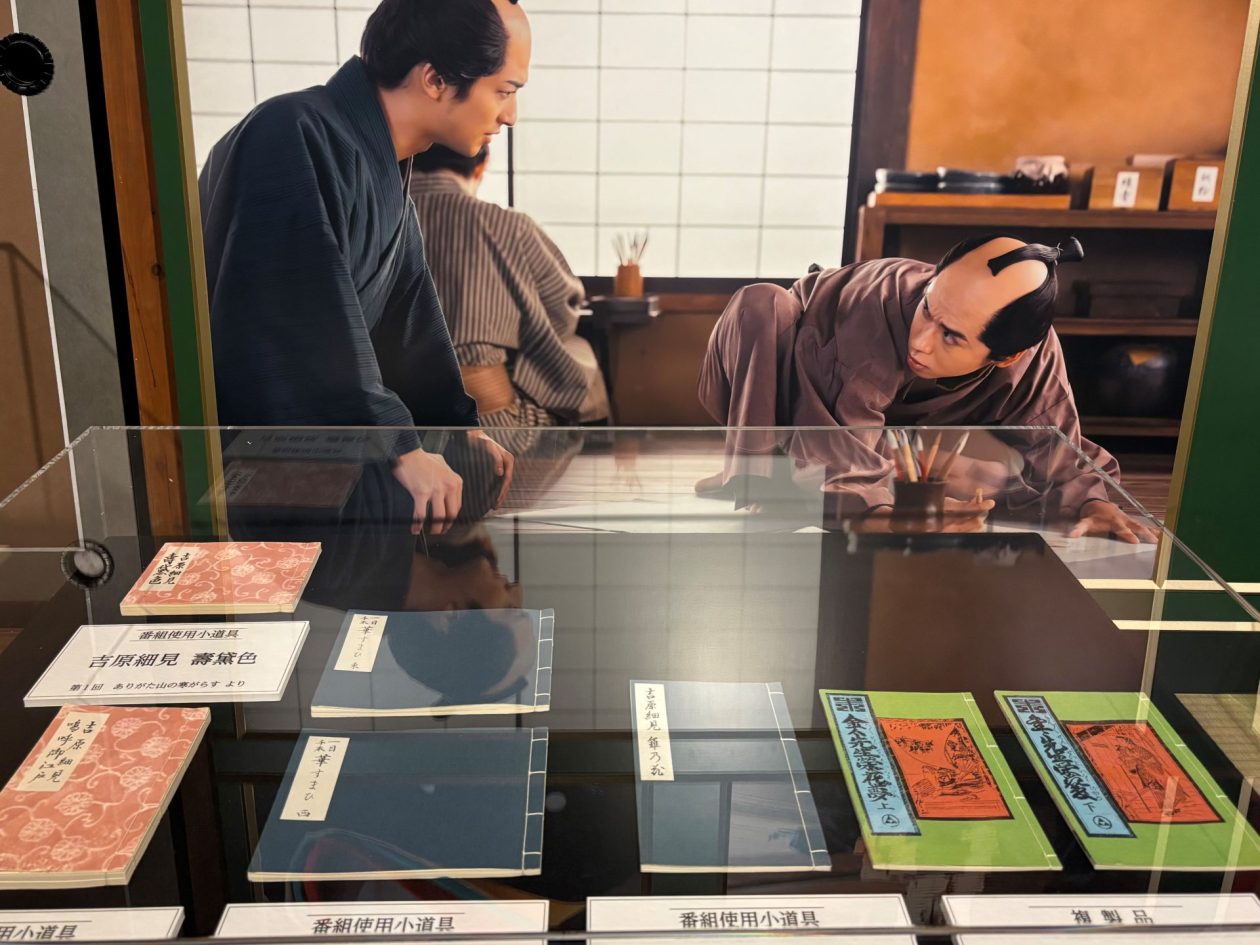

и”ҰйҮҚгҒ®жң¬гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒд»–гҒ®зүҲе…ғгҒҢдҪңгҒЈгҒҹжң¬гӮӮгҖҒеӨҡгҒҸгҒҢжҜӣзӯҶдҪ“пјҹиЎҢжӣёдҪ“пјҹгҒ®ж–Үеӯ—гҒҢеҪ«гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒӮгӮ“гҒӘгҒ«жӣІгҒҢгӮҠгҒҸгҒӯгҒЈгҒҰгҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҹж–Үеӯ—гӮ’еҪ«гҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒҜгҖҒйқһеёёгҒ«еӨ§еӨүгҒ гҒЈгҒҹгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гҖҒгҒӮгҒ®ж–Үеӯ—гҒҢиӘӯгӮҒгҒҹжұҹжҲёеёӮдёӯгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒ®иӯҳеӯ—зҺҮгҒ®й«ҳгҒ•гҒ«й©ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҸгҒҹгҒ—гҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еӨ–еӣҪиӘһгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘӯгӮҒгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹпјҲ笑пјүгҒЁгҒ“гӮҚгҒ©гҒ“гӮҚе№ід»®еҗҚгҒҢжӢҫгҒҲгӮӢгҒҸгӮүгҒ„гҒ§гҖҒгҒӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–Үеӯ—гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮж–Үз« гҒЁгҒ—гҒҰеҲӨеҲҘгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒҜжҙ»зүҲеҚ°еҲ·гҒӘгӮ“гҒҰгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒӯпҪһгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁгҖҒжҘ·жӣёгҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҒҹпјҲеҪ«гӮүгӮҢгҒҹпјҹеҲ·гӮүгӮҢгҒҹпјҹпјүжң¬гҒҢеҜӣж”ҝжҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮӢгҒЁеҮәгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮжҙ»зүҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®ж–Үеӯ—гҒҢжҘ·жӣёгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰж„ҹеӢ•гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮпјҲгҒ“гӮҢгҒӘгӮүз§ҒгҒ«гӮӮиӘӯгӮҒгӮӢпјҒпјү

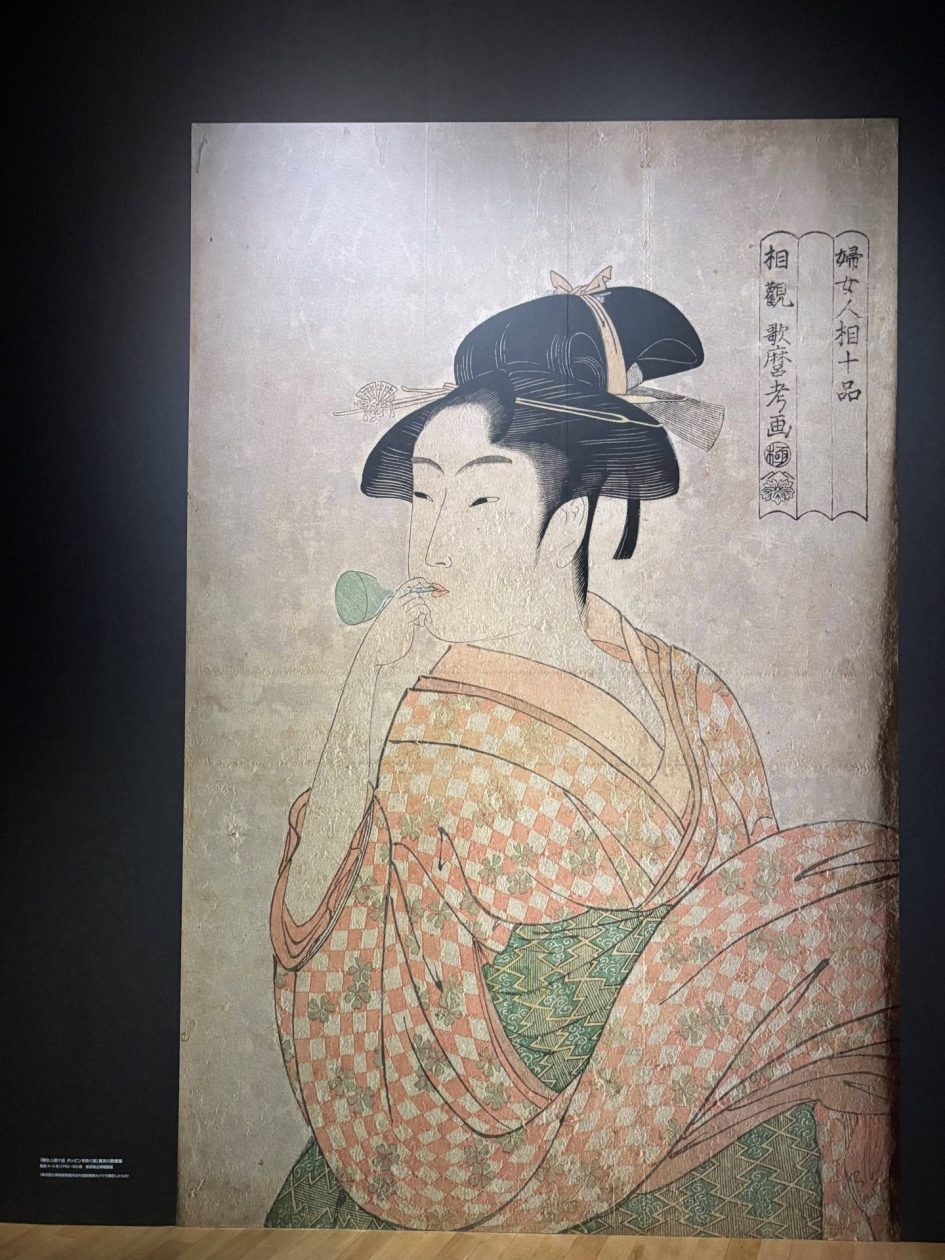

2. йӣІжҜҚгҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ

жё…й•·гҒ®йҢҰзөөгӮ„еҶҷжҘҪгҒ®еҪ№иҖ…зөөгҒ®иғҢжҷҜгҒ«йӣІжҜҚгӮ„й»’йӣІжҜҚгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҒЎгӮғгӮ“гҒЁеүҘгҒҢгӮҢгҒҡгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж„ҹеӢ•гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дҪңе“ҒгӮ’дҝқеӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹж–№гҖ…гҒ®еҠӘеҠӣгӮӮгҒ•гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҢгӮүгҖҒзҙҷгҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹйүұзү©зҙӣгҒҢдҪ•зҷҫе№ҙгӮӮеүҘгҒҢгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘжҠҖиЎ“гҒҢгҒҷгҒ”гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

дҪңе“ҒгӮ’гҒ—гӮғгҒҢгӮ“гҒ гӮҠгҖҒж–ңгӮҒгҒӢгӮүгҒҝгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒйӣІжҜҚгҒҢгӮӯгғ©гӮӯгғ©гҒ—гҒҰз¶әйә—гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒҚгҒЈгҒЁжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҢгғ©гғЎд»•ж§ҳгҒ®гғ–гғӯгғһгӮӨгғүгҖҚзҡ„гҒ гҒЈгҒҹгӮ“гҒ гӮҚгҒҶгҒӘгҒҒпҪһгҒЁгҒ—гҒҝгҒҳгҒҝгҖӮ

3. йҖҸгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢ

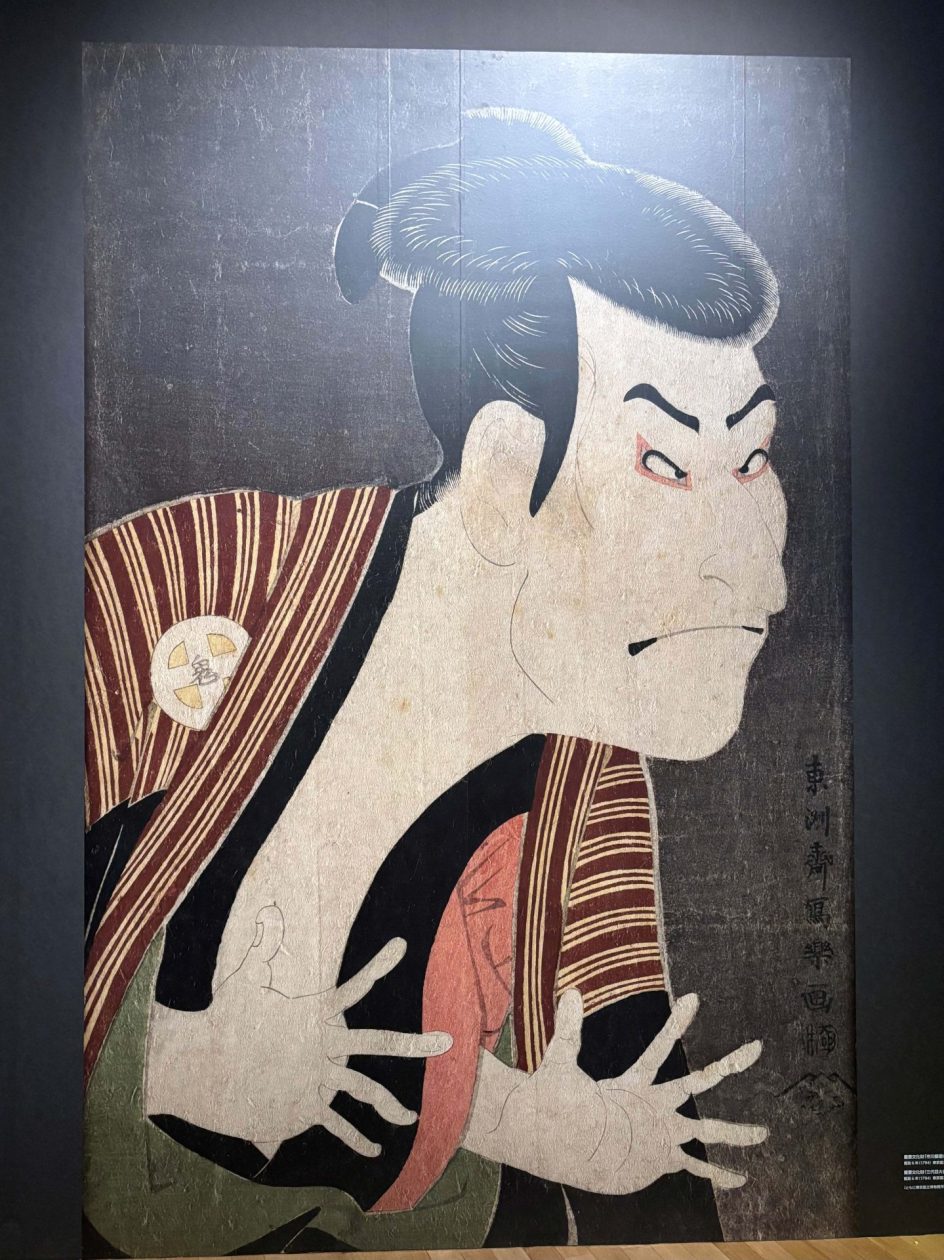

йҒҠеҘігҒҢгҒӨгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢж«ӣгҒӢгӮүгҖҒзөҗгҒЈгҒҹеҫҢгӮҚгҒ®й«ӘгҒҢйҖҸгҒ‘гҒҰиҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгғ»гғ»гғ»гҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®ж«ӣгҒҢжңЁиЈҪгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒ№гҒЈз”ІгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮӢгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰзүҲз”»гҒ§гҖҢйҖҸгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚзҠ¶ж…ӢгӮ’еҲ·гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒӢпјҒгҒқгҒ®жҠҖиЎ“гҒ«ж„ҹеӢ•гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

зӯҶгҒ§жӣёгҒҸзөөгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒӘгӮ“гҒЁгҒӘгҒҸгҒ©гҒҶжҸҸгҒ„гҒҹгӮүиүҜгҒ„гҒ®гҒӢжғіеғҸгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзүҲз”»гҒ§гҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰиүІгӮ’ијүгҒӣгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢиҖғгҒҲгӮӢгҒЁж„ҹеӢ•гҒ—гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

иҡҠеёігҒҢйҖҸгҒ‘гҒҰдёӯгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҖҒзөҗгҒЈгҒҹй«ӘгҒ®дёҖжң¬дёҖжң¬гҒ®жҜӣгҒ®й–“гҒӢгӮүеҫҢгӮҚгҒ®й«ӘгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘдҪңе“ҒгҒ®дёӯгҒ§иЎЁзҸҫгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢйҖҸгҒ‘ж„ҹгҖҚгҖӮзўәгҒӢгҒ«гҒ“гӮҢгӮ’жҸҸгҒ„гҒҹзөөеё«гҒҜгҒҷгҒ”гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ‘гҒ©гҖҒгҒқгӮҢгӮ’зүҲз”»гҒ§еҶҚзҸҫгҒ—гҒҹеҪ«её«гҒЁеҲ·её«гӮ’гҒ гӮҢгҒӢиӨ’гӮҒгҒҰгӮ„гҒЈгҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҖӮ

еҪјгӮүгҒ®еҗҚеүҚгҒҢдҪңе“ҒгҒ®гҒ©гҒ“гҒ«гӮӮгӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢжң¬еҪ“гҒ«ж®ӢеҝөгҒ§гҒҷгҖӮз„ЎеҗҚгҒ®гғӣгғігғҲгҒҜгҒҷгҒ”гҒ„дәәгҒҹгҒЎгҖӮ

гҒёпҪһгҒЈгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁ

1. йҒҠеҘігҒ®пј‘ж—Ҙ

жӯҢйәҝгҒҢгҖҢеЁҳж—ҘжҷӮиЁҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйҒҠеҘігҒ®пј‘ж—ҘгӮ’жҷӮй–“гҒ”гҒЁгҒ«зөөгҒ«гҒ—гҒҹгӮ·гғӘгғјгӮәгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҒҠеҘігҒ®пј‘ж—ҘгҒ®ж§ҳеӯҗгҒҢгӮҲгҒҸеҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгҖҢгҒёгҒҮпҪһгҖҒгҒқгҒҶгҒӘгӮ“гҒ пјҒгҖҚгҒЈгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹпјҲ笑пјү

гҒҠд»•дәӢгҒҢзөӮгӮҸгӮӢгҒЁгҒЎгӮғгӮ“гҒЁгҒҠйўЁе‘ӮгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮгҖҢгҒёгҒҮпҪһгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮзҸҫд»Јзҡ„гҒ«иҖғгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒйҒҠеҘізҡ„гҒӘиЎҢзӮәгҒ®еҫҢгҒ«гҒҜгҒҠйўЁе‘ӮгҒ«е…ҘгӮҠгҒҹгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ家風е‘ӮгҒӘгӮ“гҒҰгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ«йҒҠеҘігҒҢгҒЎгӮғгӮ“гҒЁгҒҠд»•дәӢзөӮгӮҸгӮҠгҒ«гҒҠйўЁе‘ӮгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«е®үеҝғгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҢгҒёгҒҮпҪһгҖҚгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

2. еҚҒиҝ”иҲҺдёҖд№қгҒҢеұ…еҖҷгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹ

гӮҸгҒҹгҒ—гҒҜйқҷеІЎзңҢеҮәиә«гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҚҒиҝ”иҲҺдёҖд№қгҒҜйқҷеІЎеёӮеҮәиә«гҒ®жұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ®дҪң家гҒ§гҒҷгҖӮйқҷеІЎеёӮгҒ«з”ҹ家跡гҒӘгҒ©гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®йқҷеІЎгҒЁзёҒгҒ®гҒӮгӮӢдёҖд№қгҒҢи”ҰйҮҚгҒ«иҰӢеҮәгҒ•гӮҢгҒҰжңүеҗҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҖҒи”ҰйҮҚгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ«еұ…еҖҷгҒ—гҒҰдҪңе“ҒгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮзҹҘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҖҢгҒёгҒҮпҪһгҖҚгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹпјҲ笑пјү

з–‘е•ҸгҒ«жҖқгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁ

1. е№іиіҖжәҗеҶ…гҒҜд»ҠгҒӘгӮүдёҚйҒ©еҲҮпјҹ

и”ҰйҮҚгҒҢжңҖеҲқгҒ«дҪңгҒЈгҒҹгҖҢеҗүеҺҹзҙ°иҰӢгҖҚгҒ®гҖҢеәҸгҖҚгӮ’е№іиіҖжәҗеҶ…гҒ«дҫқй јгҒ—гҒҰгҖҒжәҗеҶ…гҒ®гғҚгғјгғ гғҗгғӘгғҘгғјгҒ§зҙ°иҰӢгҒ®иІ©еЈІгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®гҒқгҒ®гҖҢеәҸгҖҚгҒҢеұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еҶ…е®№гӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒігҒЈгҒҸгӮҠпјҒ

еҘіжҖ§гҒ®е“Ғе®ҡгӮҒгҒ®ж–№жі•гҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҖҢзҫҺгҒ—гҒ„еҘігҒҜйҰ¬й№ҝгҖҚгҒЁгҒӢгҖҢзҹҘжҒөгҒ®гҒӮгӮӢеҘігҒҜйҶңгҒ„гҖҚгҒЁгҒӢжӣёгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮд»ҠгҒӘгӮүгҖҒеӨҡж–№йқўгҒӢгӮүзӮҺдёҠгҒ—гҒқгҒҶгҒӘеҶ…е®№гҒ§й©ҡгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢзҫҺгҒ—гҒҸгҒҰзҹҘжҒөгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰж°—з«ӢгҒҰгҒ®иүҜгҒ„пј“гҒӨгҒЁгӮӮгҒқгӮҚгҒЈгҒҹеҘігҒҜгӮҒгҒЈгҒҹгҒ«гҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҖҢгҒқгӮҢгҒҢеҗүеҺҹгҒ«гҒҜгҒ„гӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӘҳгҒ„гҒ®гҖҢеәҸгҖҚ

жЎҲеӨ–гҖҒйҒҺжҝҖгҒӘж–Үз« гҒ§й©ҡгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

2. гҒқгӮҢгӮӮжҙ’иҗҪпјҹ

дјҡе ҙгҒ«гҒҜгҖҒи”ҰйҮҚгҒҢгғ—гғӯгғҮгғҘгғјгӮ№гҒ—гҒҹзөөгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒжң¬пјҲе°ҸиӘ¬пјҹпјүгӮӮгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еҘҮжғіеӨ©еӨ–гҒӘи©ұгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒзӢӮжӯҢзҷҫдәәдёҖйҰ–гҒӘгҒ©гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дҪ•гҒӢгҒ®дёҚзҘҘдәӢгҒ®еҫҢгҒ§гҖҒи”ҰйҮҚгҒҢи¬қзҪӘж–ҮгӮ’жҺІијүгҒ—гҒҹжң¬гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒҢгҖҢгҒҫгҒҳгӮҒгҒӘеҸЈдёҠгҖҚ

иҮӘеҲҶгҒ§иҮӘеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҖҢгҒҫгҒҳгӮҒгҖҚгҒЈгҒҰиЁҖгҒҶпјҹпјҲ笑пјүзңҹйқўзӣ®гҒЈгҒҰд»–дәәж§ҳгҒӢгӮүиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢиЁҖи‘үгҒ§гҖҒиҮӘеҲҶгҒ§иҮӘеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҖҢзңҹйқўзӣ®гҖҚгҒЈгҒҰиЁҖгҒЈгҒЎгӮғгғҖгғЎгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒЈгҒҰзҸҫд»ЈдәәгҒ®гӮҸгҒҹгҒ—гҒҜжҖқгҒҶпјҲ笑пјүгҒ—гҒӢгӮӮи¬қзҪӘж–ҮгҒ®гӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ©гҒҶгӮҲгҒЈгҒҰжҖқгҒҶгҖӮ

зӢӮжӯҢгҒ®гӮ°гғ«гғјгғ—гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгӮҠгҒЁгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠжҙ’иҗҪгҒ®еҠ№гҒ„гҒҹдәәгҒ гҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҖҢгҒҫгҒҳгӮҒгҒӘеҸЈдёҠгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҝгӮӨгғҲгғ«гӮӮжҙ’иҗҪгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

3. еӯЈзҜҖгҒҢйҖҶпјҹ

гҒ“гӮҢгҒҜзңҹйқўзӣ®гҒӘз–‘е•ҸпјҲ笑пјү

гҖҢйқ’жҘјзҫҺдәәеҗҲе§ҝйҸЎгҖҚгҒҢжҳҘеӨҸгҒЁз§ӢеҶ¬гҒ®пј’жһҡдёҰгҒ№гҒҰеұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢжҳҘеӨҸгҖҚгҖҢз§ӢеҶ¬гҖҚгҒЁжӣёгҒӢгӮҢгҒҹиӘ¬жҳҺгғ—гғ¬гғјгғҲгҒҢзөөгҒ®еүҚгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ§гӮӮгҖҒгҒқгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгҒҢйҖҶгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҒ—гӮүпјҹгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ гҒЈгҒҰгҖҒйҒҠеҘігҒҢдёғеӨ•йЈҫгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзөөгҒ®дёӢгҒ«гҖҢз§ӢеҶ¬гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғ—гғ¬гғјгғҲгҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒиҰӢгӮӢгҒӢгӮүгҒ«еҶ¬гҒ®еҺҡжүӢгҒ®зқҖзү©гӮ’зқҖгҒҰгҒ„гӮӢйҒҠеҘігҒ®зөөгҒ®дёӢгҒ«гҖҢжҳҘеӨҸгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғ—гғ¬гғјгғҲгҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮдҝӮгҒ®дәәгҒ«ж„Ҹеӣізҡ„гҒӘгҒ®гҒӢгҒ©гҒҶгҒӢзўәиӘҚгҒ—гҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиҝ‘гҒҸгҒ«гҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒеҮәеҸЈгҒ§иЁҠгҒ“гҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҒҷгҒЈгҒӢгӮҠеҝҳгӮҢгҒҰйӨЁгӮ’еҮәгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјҲ笑пјү

第дәҢдјҡе ҙгҒҜж’®еҪұOK

第дәҢдјҡе ҙгҒҜгҖҒиҖ•жӣёе ӮгҒЁж—Ҙжң¬ж©Ӣиҝ‘иҫәгҒҢеҶҚзҸҫгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеҶҷзңҹгӮ’ж’®гҒЈгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гӮЁгғӘгӮўгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

1. иҖ•жӣёе ӮгҒ«гҒҰ

2. ж—Ҙжң¬ж©ӢгҒ«гҒҰ

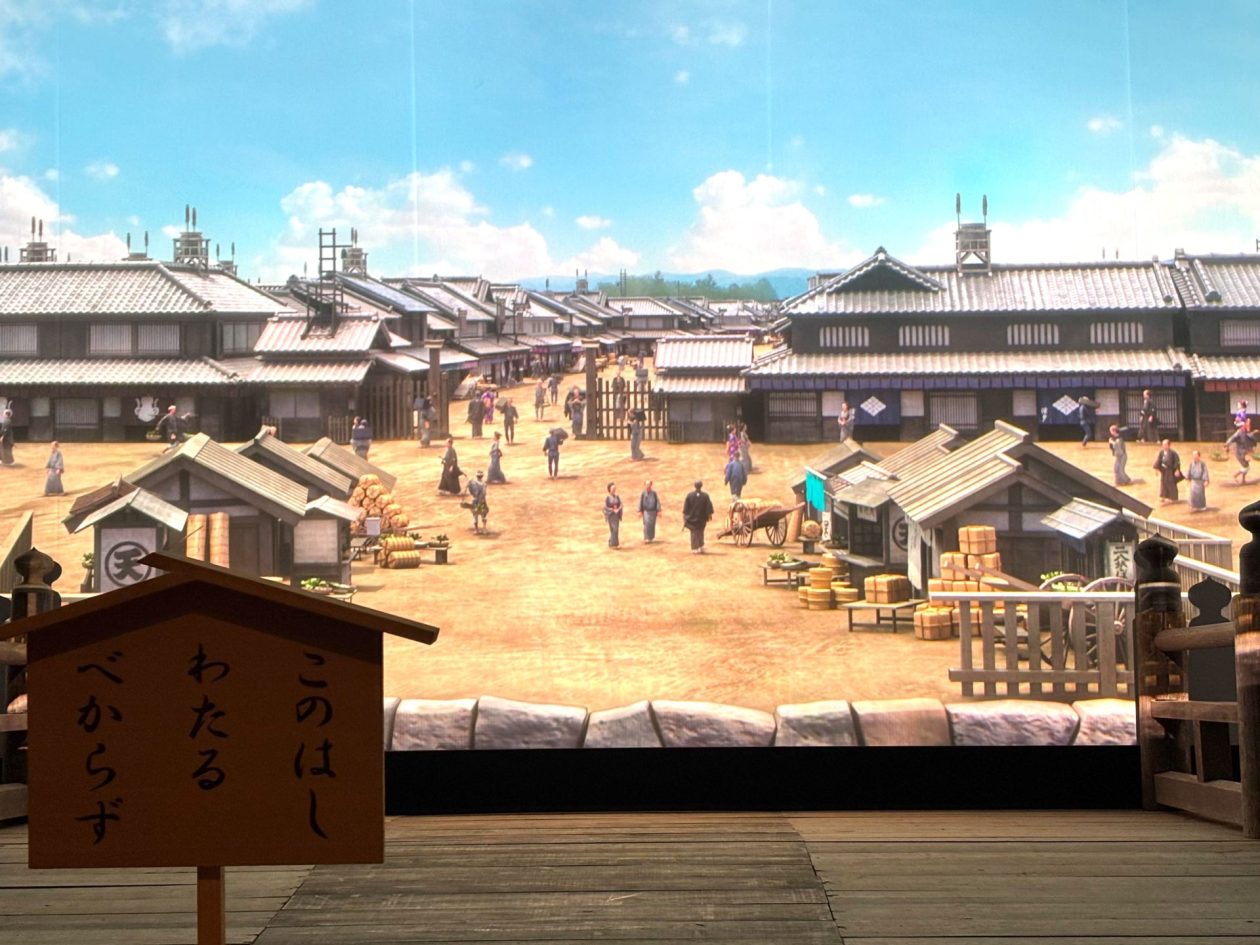

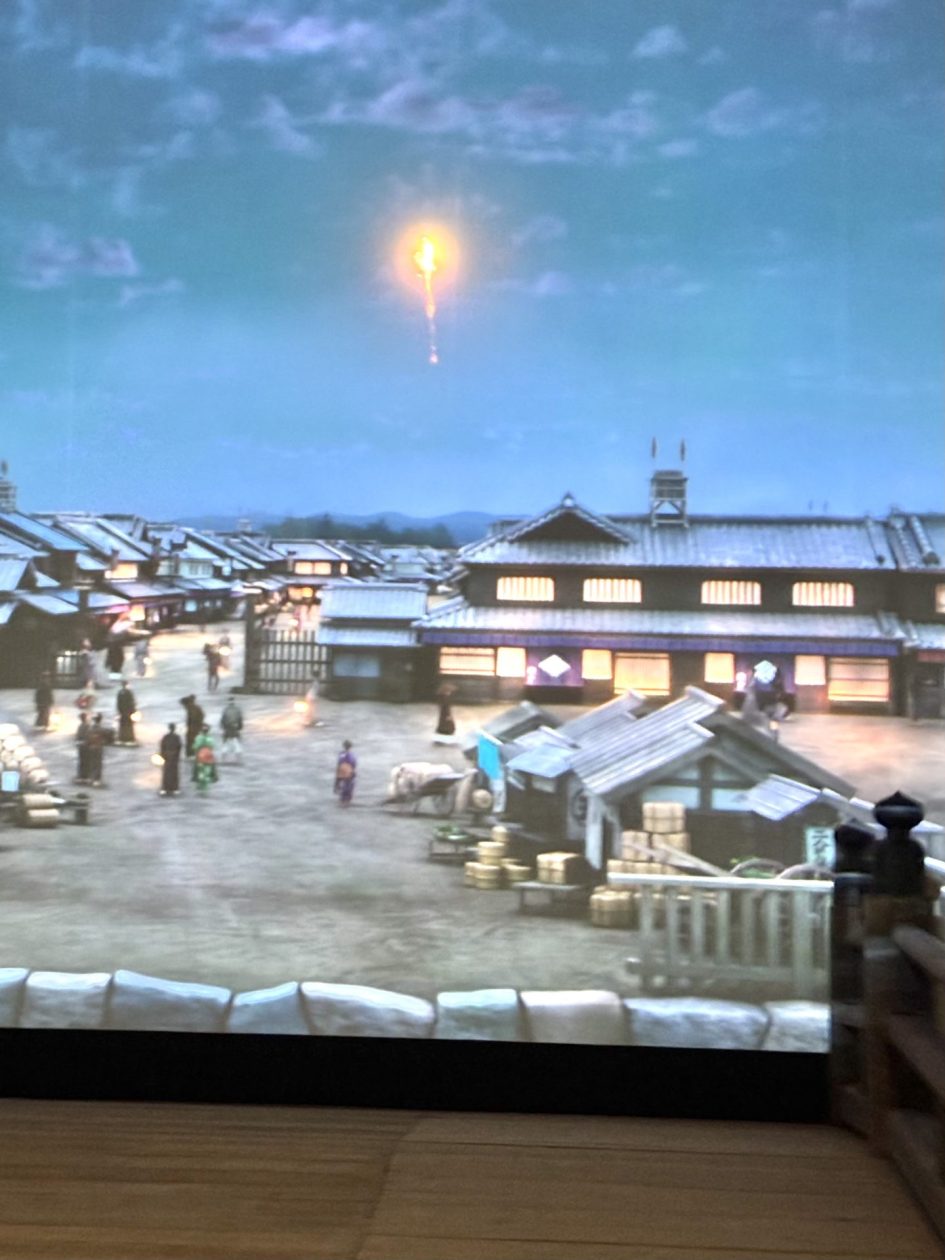

жҷӮй–“гҒ”гҒЁгҒ«жҳ еғҸгҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҖҒжңқжҳјжҷ©гҒ®ж—Ҙжң¬ж©ӢгӮ’иҰігӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

3. гғүгғ©гғһй–ўйҖЈиіҮж–ҷгҒ®еұ•зӨә

гғүгғ©гғһгҒ®еҶ’й ӯгҒ§жҜҺеӣһзҷ»е ҙгҒҷгӮӢгӮӨгғ©гӮ№гғҲгӮ„зҷ»е ҙдәәзү©гҒ®иЎЈиЈ…гӮ’жұәгӮҒгӮӢйҡӣгҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгӮӨгғ©гӮ№гғҲгҖҒгғүгғ©гғһгҒ®е ҙйқўгҒ®еҲҮгӮҠеҸ–гӮҠжҳ еғҸгҒӘгҒ©гҒҢеұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

4. зҖ¬е·қиҠұйӯҒпјҲиҠұгҒ®дә•иҠұйӯҒпјү

VRдҪ“йЁ“гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ

дјҡе ҙгҒ§гҒҜгҖҒNHKгҒ®гҖҺжӯҙеҸІжҺўеҒөгҖҸгҒ§еҲ¶дҪңгҒ—гҒҹж—Ҙжң¬ж©ӢгҒЁеҗүеҺҹгҒ®VRдҪ“йЁ“гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгғ–гғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒІгҒЁгҒӨгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰдҪ“йЁ“пјҲзҙ„3еҲҶпјүгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҸгҒҹгҒ—гҒҜеҗүеҺҹгӮ’дҪ“йЁ“гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮҙгғјгӮ°гғ«гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҖҒ360еәҰгҖҒдёҠгӮ’иҰӢдёҠгҒ’гҒҹгӮҠгҖҒдёӢгӮ’иҰӢдёӢгӮҚгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒеҫҢгӮҚгӮ’жҢҜгӮҠиҝ”гҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҗүеҺҹгҒ®иҠұйӯҒйҒ“дёӯгҒЁиҠұйӯҒгҒ®гҒҠйғЁеұӢгӮ’дҪ“йЁ“гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮйқўзҷҪгҒҸгҒҰпј“еҲҶгҒҢгҒӮгҒЈпјҒгҒЁгҒ„гҒҶй–“гҒ§гҒ—гҒҹпјҒ

гҒ“гҒЎгӮүгӮӮеӨ§гҒ—гҒҰдёҰгҒ¶гҒ“гҒЁгҒӘгҒҸзӣҙгҒҗгҒ«дҪ“йЁ“гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жқұеҚҡиЁҳеҝө

гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁиЁҳеҝөе“ҒгҒ®гӮ°гғғгӮәгӮ·гғ§гғғгғ—гӮ’иҰӢгҒҰеӣһгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзү№гҒ«гҖҒиә«гҒ«зқҖгҒ‘гҒҹгӮҠжҢҒгҒЈгҒҰжӯ©гҒ„гҒҹгӮҠйЈҹгҒ№гҒҹгӮҠгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгӮӮгҒ®гӮӮгҒӘгҒҸпјҲ笑пјүдҪ•гӮӮиіје…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸеё°е®…гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

и”ҰйҮҚгҒҢдҪңгҒЈгҒҹгҖҢеҗүеҺҹзҙ°иҰӢгҖҚгҒҢиЎЁзҙҷгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжүӢеёігҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёӯгҒҢгӮҸгҒҹгҒ—зҡ„гҒ«гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠгҒҢгҒЈгҒӢгӮҠгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒиіје…ҘгӮ’иҰӢйҖҒгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹпјҲ笑пјүгҒӮгӮҢгҒҜдҪҝгҒҲгҒӘгҒ„пјҲ笑пјү

е®ҹз”Ёзҡ„гҒ«дҪҝгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒӯгҖӮ

гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

жұҹжҲёгҒ®зөөеё«гҒЁеҪ«её«гҒЁеҲ·её«гҒ«ж„ҹеӢ•гҒҷгӮӢпј’жҷӮй–“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

е№іж—ҘгҒ®жңқдёҖгҒҢгҒҠеӢ§гӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮӮгҒ—гҒҠгҒІгҒЁгӮҠгҒ§еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгӮ„йӣЈгҒ—гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгӮүгҖҒгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒЁгҖҒдёҖеәҰгҖҒи©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ

е…¬иӘҚгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒҜгҖҒйЈҹдәӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸж§ҳгҖ…гҒӘгҒ“гҒЁпјҲз’°еўғгҖҒд»•дәӢгҖҒ家ж—ҸгҖҒдәәй–“й–ўдҝӮгҒӘгҒ©пјүгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒӘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгӮігғјгғҒгғігӮ°гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°гғ»гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

гҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

еҲқеӣһзӣёи«ҮгӮ’з„Ўж–ҷгҒ§гҒҠеҸ—гҒ‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒ®гғһгӮӨгғігғүгғ»гғңгғҮгӮЈгғ»гғЎгғҮгӮЈгӮ·гғіи¬ӣеә§гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§еӯҰгҒігҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢйЈҹгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ”иҮӘиә«гҒ®дё»жІ»еҢ»пјҲгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘзҹҘиӯҳгҒЁгӮ№гӮӯгғ«гӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж–°еӯҰжңҹгҒҜгҖҒжҜҺе№ҙ3жңҲгҒЁ9жңҲгҒ§гҒҷгҖӮи¬ӣеә§гҒ§гҒҠдјҡгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§еҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢ

гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјгҒ®гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү

зөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲ – гғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°