バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。

心と体をつなぐホリスティックな食事法について、

ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。

ご登録は、こちらから

もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

目次

長いお休みは嬉しいけれど、休暇明けの職場復帰が休暇前よりも辛く感じたことはありませんか?

そこにはちゃんと理由があったんです。

休暇と幸福感について科学的に裏付ける調査をした研究がありました。そして、どのように休暇を過ごしたら、休暇明けの出社の辛さを少なくできるのかについても、いくつかの方法が示唆されています。

今回は、そんな長期休暇に関する研究についてお伝えします。

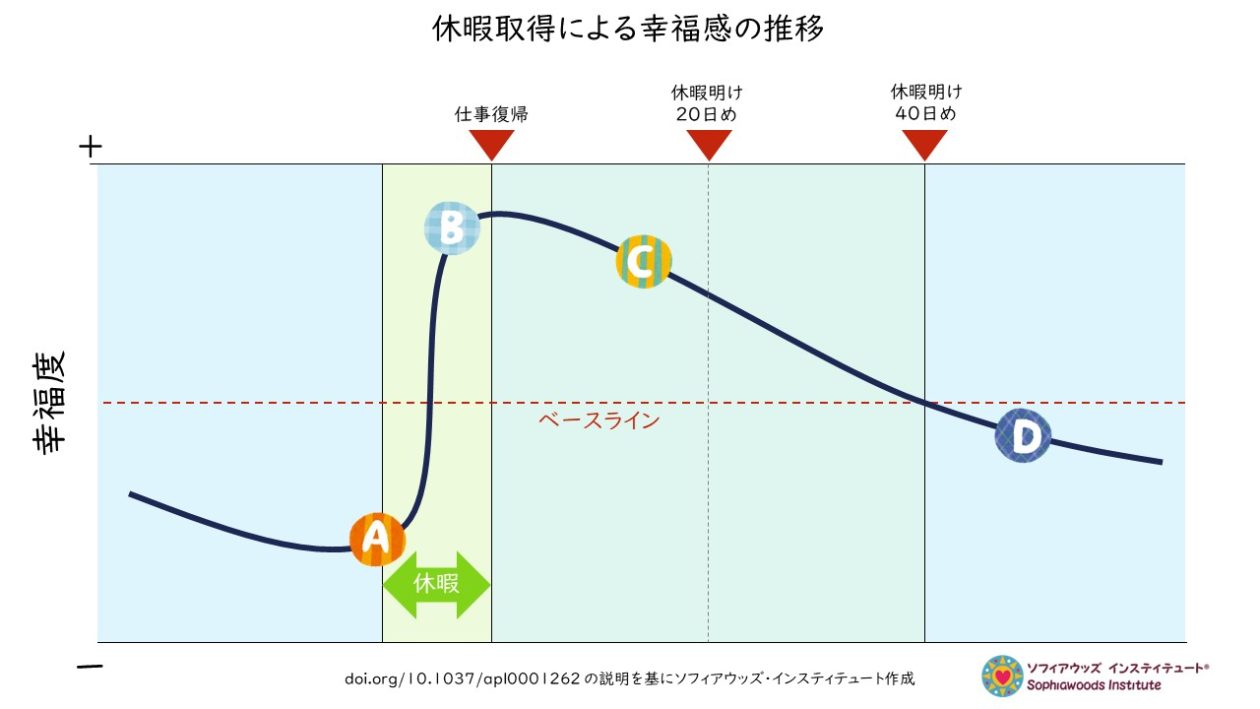

休暇の幸福感推移

休暇の前後で、幸福感(ウェルビーイング)の推移を調べた結果、一般的には、次のようなグラフの推移になることが示されています。

休暇前のA点と比較して、休暇中に幸福感は高くなり(B点)、休暇明けには幸福感は一貫して減少していきます。

しかし、休暇のすぐ後のC点では、まだA点よりも幸福感は高い状態を維持しています。休暇が明けてから約40日間(1か月と1週間くらい)ほど経つと、幸福感はベースライン(平常モード)まで下がり、その後(D点)は次の休暇まで幸福感負債の状態が続きます。

理想的には、休暇明けの下降がよりゆるやかで、次の休暇までベースライン(平常モード)が維持できるような休暇の過ごし方です。

休暇効果

休暇によって体力・気力・幸福感の回復の機会が提供されると、個人のウェルビーイングと組織にとっての次のようなプラスの効果が生まれます。

- 疲労の軽減

- 睡眠の質の向上

- 仕事へのエンゲージメントの向上

- 仕事のパフォーマンス向上

- など

就業によって損なわれた体力・気力・幸福感の回復にとどまらず、追加的に得られるこうした効果を休暇効果と呼びます。

文化的価値観と有給休暇

この研究では、休暇の効果と休暇明けにあなたが感じる心理的なインパクトは、それぞれの国の政策や文化・価値観によって大きく異なることが示されています。

1. 有給休暇の位置づけ

あなたが休暇から得られる幸福感に大きな影響を与える要因のひとつは、国の政策です。

政府が義務付けている休暇や有給休暇の日数は国によって異なります。

例えば、日本の有給休暇制度では、労働者へ年間10日~20日間の有給休暇の「付与」が企業に義務付けられていますが、労働者に「取得」の義務はありません。取得はあくまでも労働者の権利ですから、取る取らないはあなた次第ということになります。

一方、スペインでは39日、ドイツでは30日の有給休暇の「取得」が義務付けられています。有給休暇を労働者が消化しないと企業に罰金が科せられるのです。有給休暇の付与は当然ながら、「取得」が義務なんです。

ちなみに、米国も日本と同じく、取得の義務は0日間です。

国が義務づけている休暇日数が少ないことは、その国が余暇よりも仕事を重視していることを反映していると研究者は述べています。

また、次の結果が示されています。

休暇日数が少ない国の人たちにとって、

休暇の価値はより高くなり、休暇から得られる幸福感も高くなる

休暇を取る機会が少なかったり、期間が短いことで、その間に得られる体験や経験の密度が濃くなり、幸福感の上昇につながると説明されています。

希少なものほど、価値が上がるのは世の常

なかなか取れない長期休暇だからこそ、ワークライフバランスが義務ではない国の人(例えば、日本で働く人)の休暇中の幸福感は非常に高くなります。

休暇のありがたみが違うってことですね・・・

それって、いいことなんだかわるいことなんだか(笑)

2. パフォーマンス志向

国の政策に加えて、休暇から得られる幸福感に影響を与える、特に重要と考えられる文化的価値の一つは、パフォーマンス志向です。パフォーマンス志向とは、「イノベーション、高い水準、業績向上を奨励する」文化的価値観を指します。

(1)パフォーマンス志向が低い文化圏

パフォーマンス志向の低い文化圏の人たちは、生活の質、社会や家族関係、そして帰属意識を重視します。

(2)パフォーマンス志向が高い文化圏

一方で、パフォーマンス志向が高い文化圏の人たちは、生産性と物質的な豊かさを重視し、仕事優先の価値観を育み、余暇よりも仕事と個人の業績向上を重視する傾向があります。

結果、常に高いストレスにさらされ心身をすり減らしている傾向が高いとされます。

パフォーマンス志向の低い国の人たちと比較して、

パフォーマンス志向が高い国の人たちは、

休暇による心身の回復の必要性が高く、休暇からより大きな幸福感を得られます

しかし一方で、パフォーマンス志向の高い文化圏の人たちは、休暇から戻った際に、休暇で失われた労働時間の補填や、休んだ分より高いパフォーマンスを発揮しなければならないというプレッシャー、そして、休暇中に高まった幸福感と現実との大きな落差に直面するため、次の傾向があることも示されています。

休暇で得られた幸福感がより速く減少する

さて、日本人はどっちなのでしょうか。国としてはパフォーマンス志向が高い国と言えそうです。

そして、タイパ(タイム・パフォーマンス)とかコスパ(コスト・パフォーマンス)とかを常に気にして生活している人は、間違いなくパフォーマンス志向が高い人ですね。

あなたが休暇明けに憂うつな気分になるのは、あなた個人の性格もありそうですが、国の政策と日本人の国民性?仕事に対する価値観?職場の雰囲気?企業文化?によるところも大きいと言えそうです。

休暇に必要な4つの要素

研究者は、休暇中に十分な回復と休暇効果を得るには、次の4つの要素が休暇にあることが大切だと述べています。

- 心理的分離・・・休暇中に仕事から精神的に切り離されること

- リラクゼーション・・・心身の興奮状態が低いこと

- コントロール・・・休暇中の過ごし方について自由裁量があること

- 熟達・・・成長と学びを促すやりがいのある活動に従事すること

1. 心理的分離

まずは、休暇中は仕事から完全に切り離されていること(心理的分離)が不可欠です。

日々の仕事からの要求に応えようとしてあなたが払う労力または努力には、精神的・肉体的な負担が伴います。(ですよね、笑)

そして、職責を果たすために、あまりに大きな労力が必要になると、身体的なストレス症状(冷や汗や心拍数の増加など)や精神的なストレス症状(疲労感や気分の落ち込みなど)が起こるようになります。

まずは、職場や職責から要求される、大きな労力から生じるストレスを、定期的にゼロレベル(ベースライン)にまで下げる必要があります。そして、枯渇したあなたの体力・気力・幸福感を回復させなくてはなりません。

回復とは、就業前の状態に戻ることを意味します。

この回復が起こるためには、ストレス源(多大な労力を要求し、あなたの体力・気力・幸福感を枯渇させる源)から離れる必要があります。

一方で、定期的な休暇を挟むことなく、複数ヶ月間もの労働が続くと、回復が十分になされないことで、ストレスが蓄積され、より深刻な身体的(例えば、心血管疾患)あるいは精神的な(例えば、うつ病、燃え尽き症候群などの)問題につながっていきます。

2. リラクゼーション

次に、枯渇した体力・気力・幸福感を回復させるために、十分な休息(リラクゼーション)がもたらさせることが必要です。

身体的にも精神的にも不要な緊張感が存在しないことが重要な要素となります。

3. コントロール

回復を促すための活動の選択について、あなたに自由裁量の余地があることも大切です。

例えば、休暇の過ごし方については、誰かの都合や意志に従うことが、あなたにとって更なる労力を必要とすることであれば、それは良い回復の機会にはなりません。

一方で、誰かに従うこと、誰かに決めてもらった方が、返ってあなたにとって楽、労力を必要としないことであれば、それは良い回復の機会となります。

従う従わないのどちらにしても、また、あなたの意志に周囲を従わせたり、単独行動することも含め、あなたが自由に決められることが重要なんです。

4. 休暇中の活動

回復効果と休暇効果を高める休暇中の活動は、大きく次の3つに分類できます。

- 身体的活動・・・ハイキングやキャンプなど

- 社会的活動・・・家族や友人と過ごすなど

- 受動的活動・・・ビーチでぼーーっとするなど

受動的活動の利点は、精神的なストレスからの解放です。

社会的活動は、精神的なストレスからの解放と体力・気力・幸福感の回復に効果があります。

そして、回復効果と休暇効果が最も大きかったのは、身体的活動でした。身体的活動は、社会的活動よりも回復効果がより高いことが示されています。

休暇は、家族や友人と過ごすよりも

運動するのが効果的

ということのようですが、家族や友人と過ごしてはいけないということではありません(笑)

休暇中に身体活動を行うと次の変化が体に起こります。

- 筋肉の緊張緩和

- ストレスホルモンのコルチゾールの放出減少

- 脳内でのノルエピネフリン(やる気のホルモン)、セロトニン(幸せホルモン)、ドーパミン(快楽ホルモン)の放出増加

その結果、血行が改善し、体温が上昇し、気分が改善し、抗うつ効果が現われます。

これがすなわち、体力・気力・幸福感の回復と追加的蓄積という休暇効果が起こる生理学的な裏付けです。

また、休暇中の身体的活動と社会的活動が少ない人と比較すると、身体的活動と社会的活動の両方が多い人では、回復効果・休暇効果が高いことが示されています。

休暇中に運動するなら、

家族や友人と一緒にやるのが効果的

ということですね。

休暇は長ければ長いほどいいのか?

休暇は長い方が嬉しいですよね~

休暇は長ければ長いほど休暇中の体力・気力・幸福感は高くなります。

でも、

休暇は長くなるほど

休暇明けのあなたの幸福感の喪失スピードが速くなります。

休暇が短ければ体も心も仕事モードが半分残っているので、仕事復帰がそれほど辛く感じませんが、休暇が長いと仕事モードに体と心を切り替えるのはかなり辛くなります。

だからと言って、休暇が短すぎると十分な回復が期待できず、また、追加的な休暇効果も得られにくくなります。

休暇は短すぎても長すぎても、体力・気力・幸福感の安定的な維持には効果はなさそうですね。

残念なことに、今回の研究では、何日間が適切かについての検証はなされていません。

休暇は自宅から遠い方がいいのか?

先にお伝えした通り、適切な回復には、ストレス源からできるだけ心理的な距離を置くことが不可欠です。

自宅で休暇を過ごすと、仕事に関する情報を目にしやすく心理的な分離が難しくなる可能性がありますが、休暇中に物理的にも精神的にも自宅を離れることは、仕事と余暇の境界を強化し、心理的な分離を助け、仕事のストレスが体力・気力・幸福感の回復を妨げるのを防ぐ可能性があります。

ということは、休暇はいっそ自宅から遠くの地域や海外へ旅行した方が効果的なのでしょうか?

今回の研究は、予想に反して、次の結果を示しています。

自宅あるいは近場で過ごす休暇の方が回復効果が高く、

また、休暇明けの落胆の度合いが少ない

一方、海外や遠くの地域で過ごす休暇では、休暇明けの落胆が大きいことが示されています。でも、幸福感の喪失スピードはゆるやかになります。

なんとなくわかるような気がしませんか?

遠出の旅行にはそれなりの準備が必要ですし、旅行中の活動などを考えると、自宅でのんびりしている方が体力・気力の回復は早そうです。そして、海外で楽しく過ごした後の休暇明けの落胆の方が、楽しかった分より大きいことも想像できます。

ただ、海外など遠くで過ごした休暇の方が、幸福感の喪失スピードがゆるやかになるということは、非日常から得た幸福感は、長続きするのかもしれませんね。

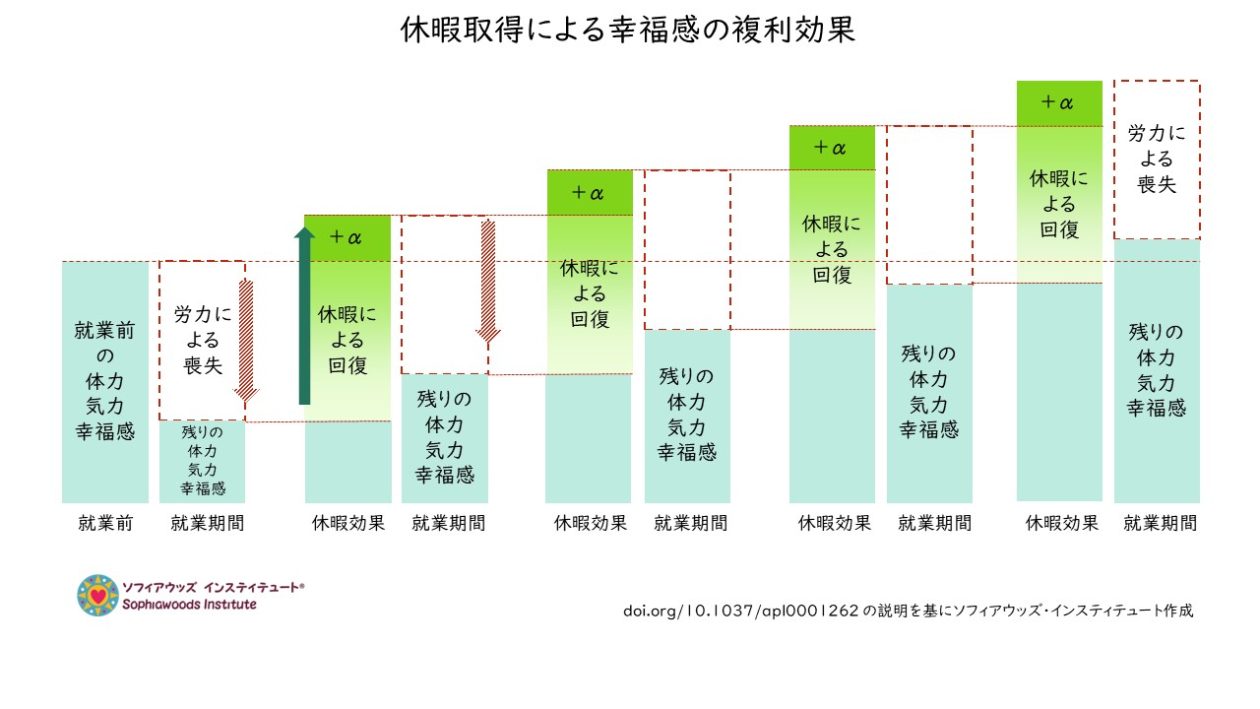

幸福感の複利効果

休暇は、あなたの体力・気力・幸福感を単に就業前の状態に回復させるだけでなく、それ以上に高める効果をももっています。

あなたが休暇中に体力・気力・幸福感を就業前よりも高く蓄積させることができれば、休暇明けに、体力・気力・幸福感が以前のように減少していったとしても、次の休暇前の状態は、今回の休暇前の状態よりも良くなっている可能性があります。

そうやって、少しずつ余剰の体力・気力・幸福感を休暇ごとに積みあげていくことで、複利効果がもたらされると研究者は述べています。

結局どう過ごしたらいいのか

今回の研究をまとめると、次のように休暇を過ごすと良さそうです。

- 仕事を脳裏から完全に遮断する

- 仕事を遮断できるなら遠出する必要はない

- 心にも体にも不要なストレスのない環境で過ごす

- 決定する自由がある

- 休暇の前半は体力・気力・幸福感の回復を優先

- 体力・気力・幸福感が回復した後は、家族や友人と一緒に何かしら体を動かす活動を取り入れる

- その活動は、非日常を体験できるようなものが良い

また、旅行に出かける際は、前半は旅先でのんびりと過ごし、後半に観光や体験イベントなどに参加すると良いかもしれませんね。そして、休暇が終わる1日~2日前までには自宅に戻っておくと、休暇明けの幸福感の喪失スピードをゆるやかにできそうです。

さて、あなたの今年の休暇があなたのウェルビーイングを高めるものでありますように!

休暇に関するその他の記事

- 『長寿遺伝子テロメアを伸ばす簡単な方法』

- 『ヘルシーに旅行するための10のルール』

- 『メジャー航空の機内の水の水質』

- 『長時間のフライトでお肌を守る方法』

- 『帰省中の家族ストレスを解決する方法』

- 『仕事で燃え尽きやすい人』

- 『ホリデー燃え尽き症候群』

ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

もしおひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?

公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。

プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて

お気軽にご相談ください。

初回相談を無料でお受けしています。

あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。

新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる

ニュースレターのご登録は、こちらから

統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

参考文献:

- “I need a vacation: A meta-analysis of vacation and employee well-being.”, Grant, R. S., Buchanan, B. E., & Shockley, K. M., 2025, Journal of Applied Psychology, 110(7), 887–905. https://doi.org/10.1037/apl0001262

ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング