гғҗгӮӨгӮӘеҖӢжҖ§гҒ§йЈҹгҒ№гҒҰгҖҒеҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒеҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гӮ’гӮігғјгғҒгғігӮ°гҒҷгӮӢгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲд»ЈиЎЁгҖҖе…¬иӘҚзөұеҗҲйЈҹйӨҠгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCINHCпјүгҖҒе…¬иӘҚеӣҪйҡӣгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCIHCпјүгҒ®жЈ®гҒЎгҒӣгҒ§гҒҷгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ

гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјзҷ»йҢІиҖ…йҷҗе®ҡгҒ®гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғіжғ…е ұзӯүгӮӮй…ҚдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү

гӮӮгӮҢгҒӘгҒҸзөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

зӣ®ж¬Ў

- еҗҢгҒҳйҮҺиҸңгҒҢ1е№ҙдёӯжүӢгҒ«е…ҘгӮӢгҒ®гҒҜдҫҝеҲ©

- еӯЈзҜҖгҒ”гҒЁгҒ«йЈҹгҒ№гӮӢж„Ҹзҫ©

- йҮҺиҸңгҒ®ж „йӨҠдҫЎгҒҜеӯЈзҜҖгҒ§еӨ§гҒҚгҒҸеӨүеӢ•гҒҷгӮӢ

- еӯЈзҜҖеӨүеӢ•гҒҢзү№гҒ«еӨ§гҒҚгҒ„йҮҺиҸңпј•зЁ®

- гҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚү

- гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғј

- гғҲгғһгғҲ

- гҒ«гӮ“гҒҳгӮ“

- гҒҳгӮғгҒҢгҒ„гӮӮ

- еӯЈзҜҖгҒ®йҮҺиҸңгҒҜең°зҗғгҒЁгғ’гғҲгӮ’еҒҘеә·гҒ«гҒҷгӮӢ

- гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

еҗҢгҒҳйҮҺиҸңгҒҢ1е№ҙдёӯжүӢгҒ«е…ҘгӮӢгҒ®гҒҜдҫҝеҲ©

ж Ҫеҹ№жҠҖиЎ“гӮ„е“ҒзЁ®ж”№иүҜгӮ„йҒӢжҗ¬ж–№жі•гҒ®йҖІеҢ–гҖҒиҫІи–¬гӮ„еҢ–еӯҰиӮҘж–ҷгҒ®йҖІеҢ–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒдёҖе№ҙдёӯгҖҒжүӢгҒ«е…ҘгӮӢйҮҺиҸңгӮ„жһңзү©гҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгӮҢгҒ«гҒҜеӣҪгҒ®жҢҮе®ҡйҮҺиҸңеҲ¶еәҰгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҢдёҖеҪ№гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жҢҮе®ҡйҮҺиҸңгҒЁгҒ„гҒҶеҲ¶еәҰ

жҢҮе®ҡйҮҺиҸңгҒЁгҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҢй »з№ҒгҒ«гҖҒгҒӢгҒӨгҖҒгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“йЈҹгҒ№гӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢйҮҺиҸңгӮ’гҖҒе®үе®ҡгҒ—гҒҹеҖӨж®өгҒ§гҒ„гҒӨгҒ§гӮӮеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҢйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶиҫІжһ—ж°ҙз”ЈзңҒгҒҢжҢҮе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҮҺиҸңгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

2024е№ҙзҸҫеңЁгҒ®жҢҮе®ҡйҮҺиҸңгҒ«гҒҜж¬ЎгҒ®14зЁ®йЎһпјҲ+1пјүгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- гӮӯгғЈгғҷгғ„

- гғ¬гӮҝгӮ№

- гҒ«гӮ“гҒҳгӮ“

- гҒҚгӮ…гҒҶгӮҠ

- гғҲгғһгғҲ

- гғ”гғјгғһгғі

- гҒӘгҒҷ

- гҒ•гҒЁгҒ„гӮӮ

- гҒ гҒ„гҒ“гӮ“

- гҒӯгҒҺ

- гҒҜгҒҸгҒ•гҒ„

- гҒҹгҒҫгҒӯгҒҺ

- гӮёгғЈгӮ¬гӮӨгғў

- гҒ»гҒҶгӮҢгӮ“гҒқгҒҶ

- гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјпјҲд»Өе’Ң6пҪһ7е№ҙеәҰгҒ«иҝҪеҠ дәҲе®ҡпјү

зўәгҒӢгҒ«гҖҒдёҠгҒ«иЁҳијүгҒ—гҒҹгҒҠйҮҺиҸңгҒҜгҖҒеӯЈзҜҖгӮ’е•ҸгӮҸгҒҡгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮгӮ№гғјгғ‘гғјгҒ§иҰӢгҒӢгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢгҒҳгҒҠйҮҺиҸңгӮ„жһңзү©гҒҢгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮгӮ№гғјгғ‘гғјгҒ§иіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮдҫҝеҲ©гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ§гӮӮгҖҒдёҖе№ҙдёӯеҗҢгҒҳйҮҺиҸңгҒҢжүӢгҒ«е…ҘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒ©гҒ®гҒҠйҮҺиҸңгҒҢжң¬жқҘгҒӘгӮүгҒ©гҒ®еӯЈзҜҖгҒ«з”ҹиӮІгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгӮ’еҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„дәәгӮӮеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

еҗ„еӯЈзҜҖгҒ«еҗҲгҒЈгҒҹгҒҠйҮҺиҸңгӮ„жһңзү©гӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰеӨҡгҒҸйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҜгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘж„Ҹе‘ігҒЁдҫЎеҖӨгҒҢгҒӮгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҖӮ

еӯЈзҜҖгҒ”гҒЁгҒ«йЈҹгҒ№гӮӢж„Ҹзҫ©

еӨҸгҒ®гҒҠйҮҺиҸңгӮ„жһңзү©гҒ«гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢжҡ‘гҒ„еӨҸгӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢжҲҗеҲҶгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӨҸйҮҺиҸңгӮ„жһңзү©гҒҹгҒЎгҒҢиҮӘгӮүгҒ®дҪ“гӮ’зҶұгӮ„зҙ«еӨ–з·ҡгҒӢгӮүе®ҲгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰйҖ гӮӢжҲҗеҲҶгҒҢгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®дҪ“гҒ®зҶұгӮӮгҒЁгӮҠгҖҒзҙ«еӨ–з·ҡгҒӢгӮүе®ҲгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

еҗҢж§ҳгҒ«гҖҒеҶ¬гҒ®гҒҠйҮҺиҸңгӮ„жһңзү©гҒ«гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢеҜ’гҒ„еҶ¬гӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢжҲҗеҲҶгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҶ¬йҮҺиҸңгӮ„жһңзү©гҒҹгҒЎгҒҢгҖҒеҜ’гҒ•гӮ„гӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒӢгӮүиҮӘгӮүгӮ’е®ҲгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰйҖ гӮӢжҲҗеҲҶгҒҢгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®дҪ“гӮ’жё©гӮҒеҶ·гҒҲгҒӢгӮүе®ҲгӮҠгҖҒе…Қз–«еҠӣгӮ’й«ҳгӮҒгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®еӯЈзҜҖгҒ®гҒҠйҮҺиҸңгҒЁжһңзү©гӮ’йЈҹгҒ№гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҜеӨҡгҒҸгҒ®дёҚиӘҝгӮ„з—…ж°—гӮ’йҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ

еӯЈзҜҖгҒЁиӘҝе’ҢгҒ—гҒҹдҪ“гҒЁеҝғгӮ’дҪңгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеӯЈзҜҖгҒ«жІҝгҒЈгҒҹйЈҹжқҗгӮ’йЈҹеҚ“гҒ«дёҰгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йҮҺиҸңгҒ®ж „йӨҠдҫЎгҒҜеӯЈзҜҖгҒ§еӨ§гҒҚгҒҸеӨүеӢ•гҒҷгӮӢ

еҘіеӯҗж „йӨҠеӨ§еӯҰгҒ®з”ҹзү©жңүж©ҹеҢ–еӯҰгҒ”жӢ…еҪ“гҒ® иҫ»жқ‘ еҚ“ ж•ҷжҺҲгҒҢгҖҒ5гҒӨгҒ®ең°еҹҹгҒӢгӮү25зЁ®йЎһгҒ®йҮҺиҸңгӮ’гӮөгғігғ—гғӘгғігӮ°гҒ—гҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒЁгӮ«гғӯгғҶгғігҒ®еҗ«жңүйҮҸгӮ’иӘҝжҹ»гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®зөҗжһңгӮ’ж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж „йӨҠдҫЎгҒ®еӯЈзҜҖеӨүеӢ•гҒҢе°‘гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜ

гӮ»гғӯгғӘгҒЁгғ”гғјгғһгғігҒ гҒ‘

25зЁ®йЎһдёӯпј’зЁ®йЎһгҒ гҒ‘пјҒгҒ§гҒҷгҖӮ

ж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒ®йЈҹе“ҒжҲҗеҲҶиЎЁгҒ«гҒҜгҖҒпј‘йЈҹе“ҒгҒ«гҒӨгҒҚпј‘гҒӨгҒ®жЁҷжә–жҲҗеҲҶеҖӨгҒҢжҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲжңҖиҝ‘гҒ§гҒҜгҖҒеӨҸгҒЁеҶ¬гҒ«еҲҶгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгғ»гғ»пјү

гҒ§гӮӮгҖҒиҫ»жқ‘е…Ҳз”ҹгҒ«гӮҲгӮӢиӘҝжҹ»гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж—¬гҒЁгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„жҷӮжңҹгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж „йӨҠдҫЎгҒҢгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«йҒ•гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒж—¬гҒЁгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„жҷӮжңҹгҒ®ж „йӨҠдҫЎгҒЁгҖҒпј’гҒӨгӮ’еҗ„йҮҺиҸңгҒ”гҒЁгҒ«жҺІијүгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҖҒиҫ»жқ‘е…Ҳз”ҹгҒҜгҒҠгҒЈгҒ—гӮғгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жӣҙгҒ«гҖҒз”ҹз”Јең°гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮжҲҗеҲҶйҮҸгҒ«йҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒз”Јең°еҲҘгҒ«гӮӮжҲҗеҲҶиЎЁгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒЁгҖҒиҫ»жқ‘е…Ҳз”ҹгҒҜиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зўәгҒӢгҒ«гҒқгҒҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢгҒЁгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜйқһеёёгҒ«еҠ©гҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ

еӯЈзҜҖеӨүеӢ•гҒҢзү№гҒ«еӨ§гҒҚгҒ„йҮҺиҸңпј•зЁ®

иҫ»жқ‘е…Ҳз”ҹгҒ®гҒ”е ұе‘ҠжӣёгҒ®дёӯгҒӢгӮүгҖҒзү№гҒ«гҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒЁгӮ«гғӯгғҶгғігҒ®еӯЈзҜҖеӨүеӢ•гҒ®еӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹйҮҺиҸңпј•зЁ®йЎһгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

е…ЁгҒҰгҒ®гҒҠйҮҺиҸңгҒ§гҖҒж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒ®йЈҹе“ҒжҲҗеҲҶиЎЁгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж•°еҖӨгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ®гҒҜж—¬гҒ®жҷӮжңҹгҒ гҒ‘гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

ж—¬гӮ’йҒҺгҒҺгҒҹеӯЈзҜҖгҒ§гҒҜгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸдёӢеӣһгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®еҢ–еӯҰиӮҘж–ҷгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгӮӮгҖҒгғҸгӮҰгӮ№гҒ§жё©еәҰз®ЎзҗҶгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®гҒҠйҮҺиҸңгҒ®еӯЈзҜҖгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиҮӘ然гҒ®еӯЈзҜҖгҒ«иӮІгҒӨйҮҺиҸңгҒ»гҒ©гҒ®ж „йӨҠгӮ’гӮӮгҒЈгҒҹгҒҠйҮҺиҸңгҒ«гҒҜиӮІгҒҹгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғ“гӮҝгғҹгғіCйҮҸгҒҜйҒҺеӨ§и©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ

зү№гҒ«гҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіпјЈгҒ®йҮҸгҒҢгҖҒжҲҗеҲҶиЎЁеҖӨгӮ’и¶…гҒҲгӮӢжҷӮжңҹгҒҜж—¬гҒ®жҷӮгҒ§гӮӮйқһеёёгҒ«зҹӯгҒҸгҖҒи¶…гҒҲгҒӘгҒ„жҷӮжңҹгҒ®ж–№гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ

йЈҹе“ҒжҲҗеҲҶиЎЁгҒ®гғ“гӮҝгғҹгғіпјЈеҗ«жңүйҮҸгӮ’зңҹгҒ«еҸ—гҒ‘гҒҰйЈҹе“ҒгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіCдёҚи¶ігҒ«гҒӘгӮҠгҒӢгҒӯгҒҫгҒӣгӮ“гҒӯгҖӮ

гғ“гӮҝгғҹгғіCгҒ®и©ігҒ—гҒ„ж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгғ“гӮҝгғҹгғіCгҖҸгӮ’гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгӮ«гғӯгғҶгғігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгӮ«гғӯгғҶгғҺгӮӨгғүгҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

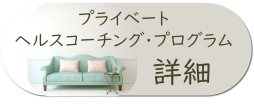

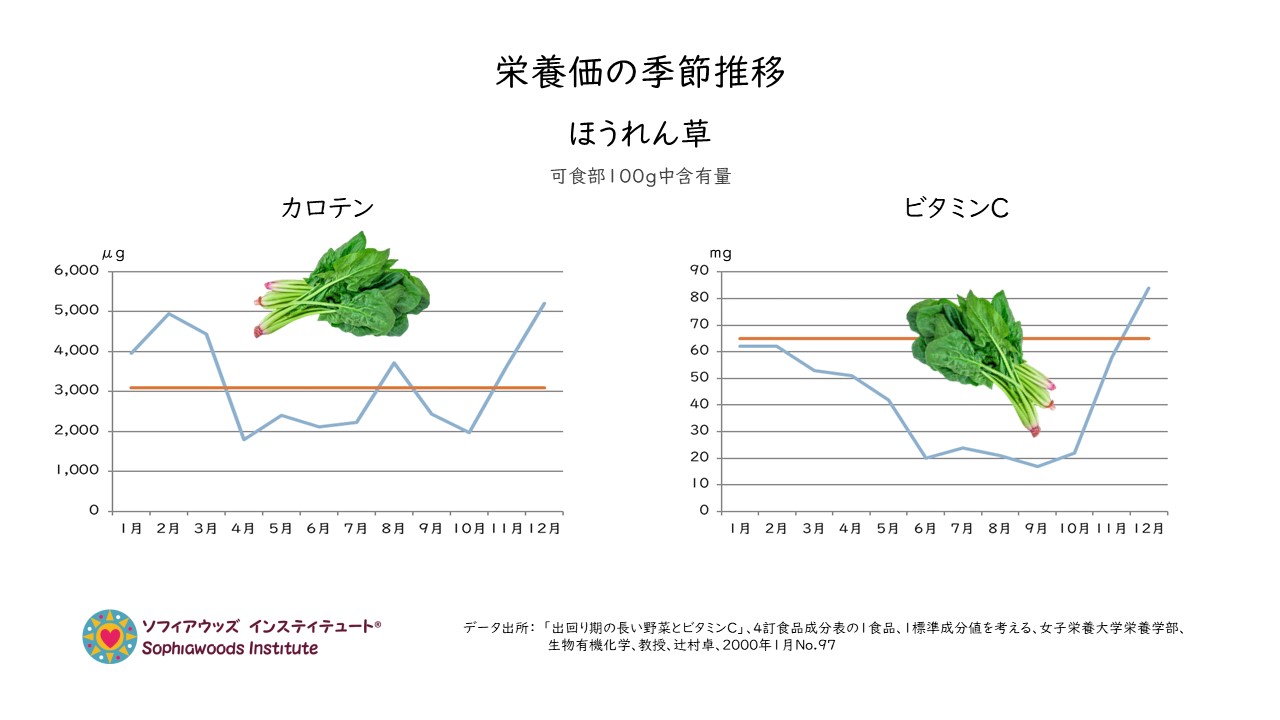

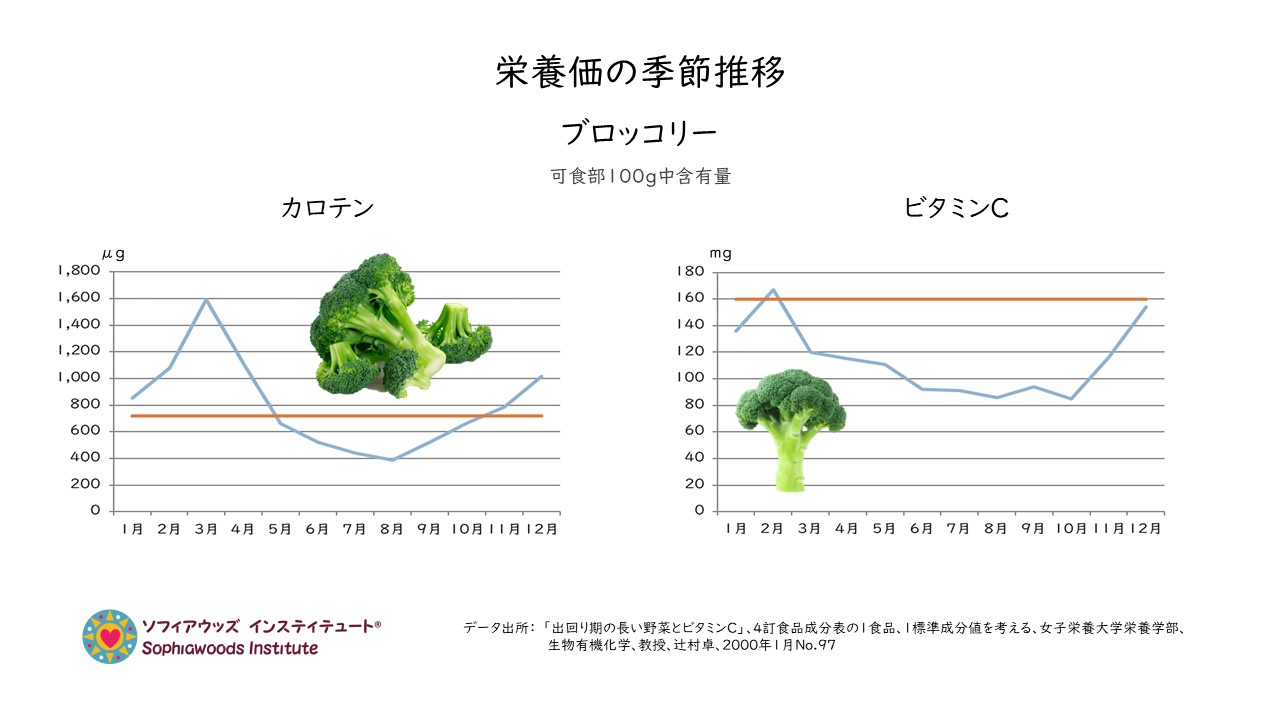

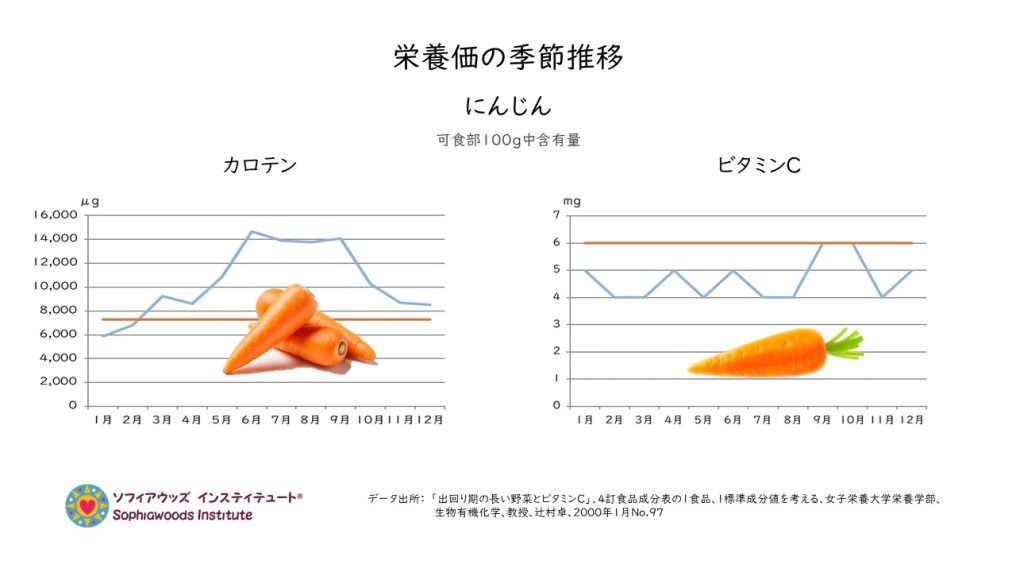

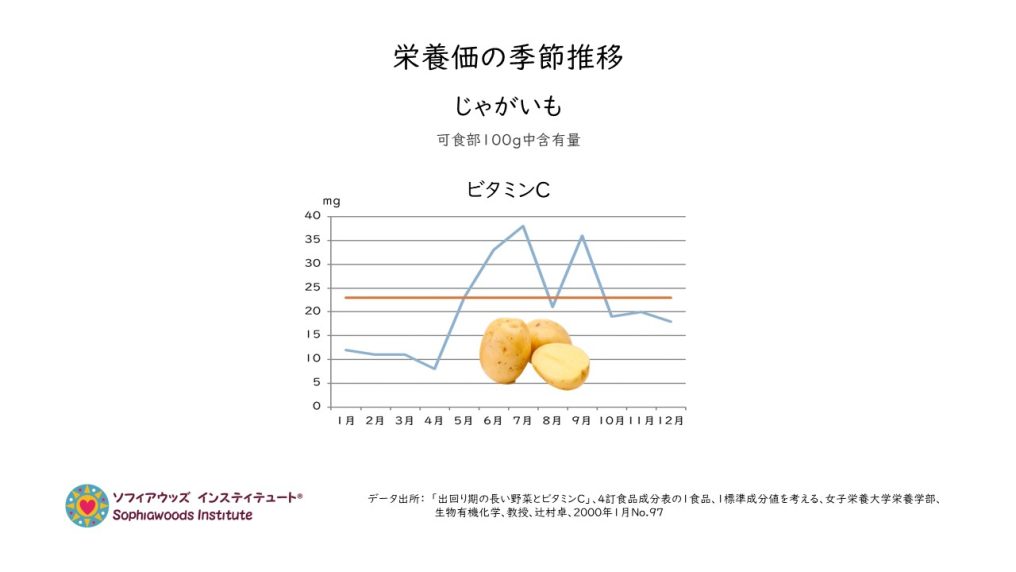

д»ҘдёӢгҒ«пј•гҒӨгҒ®гҒҠйҮҺиҸңгҒ®ж „йӨҠдҫЎгҒ®жҺЁз§»гҒ®гӮ°гғ©гғ•гӮ’жҺІијүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮ°гғ©гғ•дёӯгҒ®гӮӘгғ¬гғігӮёиүІгҒ®жЁӘз·ҡгҒҜгҖҒж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒ®йЈҹе“ҒжҲҗеҲҶиЎЁгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжЁҷжә–гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢж „йӨҠзҙ гҒ®йҮҸгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚү

гҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгҒҜгҖҒжң¬жқҘгҒҜеҶ¬йҮҺиҸңгҒ§гҒҷгҖӮ

иҫ»жқ‘е…Ҳз”ҹгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒӢгӮүгӮӮгҖҒж—¬гӮ’иҝҺгҒҲгӮӢеҶ¬е ҙгҒ®гҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®гӮ«гғӯгғҶгғігҒЁгғ“гӮҝгғҹгғіC гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгҒ®гғ“гӮҝгғҹгғіCгҒҢжҲҗеҲҶиЎЁеҖӨгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ®гҒҜ12жңҲгҒ®гҒ»гӮ“гҒ®1гҒӢжңҲй–“гҒ гҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮж®ӢгӮҠгҒ®жңҹй–“гҒҜжҲҗеҲҶиЎЁеҖӨгҒ®3еҲҶгҒ®пј‘гҒҸгӮүгҒ„гҒ—гҒӢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгӮ·гғ§гғғгӮҜгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒгҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгҒҜгҖҒиҢ№гҒ§гҒҰж°ҙгҒ«гҒ•гӮүгҒ—гҒҰгӮ·гғҘгӮҰй…ёгӮ’жҠңгҒ„гҒҰгҒӢгӮүйЈҹгҒ№гҒҹж–№гҒҢиүҜгҒ„гҒҠйҮҺиҸңгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒиҢ№гҒ§гҒҹжҷӮзӮ№гҒ§гғ“гӮҝгғҹгғіCгӮ’ж‘ӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгҒҚгӮүгӮҒгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјҲ笑пјү

гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒ»гҒҶгӮҢгӮ“иҚүгҒӢгӮүгғ“гӮҝгғҹгғіCгӮ’ж‘ӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮжңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒӯгҖӮ

гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғј

гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒҢеҶ¬йҮҺиҸңгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺзўәгҒ«гӮ°гғ©гғ•гҒӢгӮүеҲӨгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

12жңҲй ғпҪһпј”жңҲй ғгҒҫгҒ§гҒ®гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒ«гҒҜгҖҒгӮ«гғӯгғҶгғігҒҢиұҠеҜҢгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒпј•жңҲгӮ’йҒҺгҒҺгҒҹй ғгҒӢгӮүжҖҘжҝҖгҒ«жёӣе°‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒҜгҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒ®еӨҡгҒ„йҮҺиҸңгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒ®жҺЁз§»гӮ’гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒйЈҹе“ҒжҲҗеҲҶиЎЁгҒ®ж•°еҖӨгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ®гҒҜгӮҸгҒҡгҒӢгҒ«12жңҲпҪһ2жңҲгҒ®гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ®жңҲгҒ§гҒҜгҖҒжҲҗеҲҶиЎЁеҖӨгҒ®еҚҠеҲҶгҒ»гҒ©гҒ—гҒӢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«й©ҡж„•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еҶ·еҮҚгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒҜгҖҒж—¬гҒ®еҶ¬гҒ«еҸҺз©«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеӨҸгҒ«гҒҜеҶ·еҮҚгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгӮ’йЈҹгҒ№гӮӢж–№гҒҢгҖҒз”ҹгҒ®гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҸгӮӢгӮҲгӮҠгӮӮгҒҡгҒЈгҒЁж „йӨҠдҫЎгҒҢй«ҳгҒ„гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ

гғҲгғһгғҲ

гғҲгғһгғҲгҒҜеӨҸгҒ®гҒҠйҮҺиҸңгҒ§гҒҷгҖӮ

гғҲгғһгғҲгҒҜ4жңҲгҒ гҒЁгҒҠгҒЈгҒ—гӮғгҒЈгҒҹдәәгҒҢгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиҫ»жқ‘е…Ҳз”ҹгҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’иҰӢгӮӢйҷҗгӮҠгҒ§гҒҜгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгғҲгғһгғҲгҒҜзңҹеӨҸгҒ®гҒҠйҮҺиҸңгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮ«гғӯгғҶгғігҒ®еҗ«жңүйҮҸгҒҢгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒпј—жңҲгҒЁпјҳжңҲгҒ§гҒҷгҖӮгғ“гӮҝгғҹгғіCгӮӮжҲҗеҲҶиЎЁеҖӨгҒЁеҗҢзӯүгҒ«еҗ«гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒ®гӮӮ6жңҲпҪһ10жңҲгҒ®й–“гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒгӮҸгҒҡгҒӢгҒ«дёҠеӣһгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

еҶ¬гҒ®гғҲгғһгғҲгҒ«гҒҜгҖҒгӮ«гғӯгғҶгғігӮӮгғ“гӮҝгғҹгғіCгӮӮжҲҗеҲҶиЎЁгҒ»гҒ©гҒ®йҮҸгҒҜеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

еҚҳгҒӘгӮӢеҖӢдәәзҡ„гҒӘж„ҹжғігҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®ОІгӮ«гғӯгғҶгғігӮ„гғӘгӮігғ”гғідҝЎд»°гҒ«гӮҲгӮӢе“ҒзЁ®ж”№иүҜгҒ•гӮҢгҒҹз”ҳгҒ„гғҲгғһгғҲгҒ®иӘ•з”ҹгҒ®иЈҸгҒ§гҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒ®еҗ«жңүйҮҸгҒҢзҠ зүІгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ«гӮ“гҒҳгӮ“

гҒ«гӮ“гҒҳгӮ“гҒ®гӮ«гғӯгғҶгғігҒҜгҖҒ6жңҲпҪһ10жңҲгҒ«жңҖгӮӮеӨҡгҒҸеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ«гӮ“гҒҳгӮ“гҒ®гӮ«гғӯгғҶгғігҒҜ1жңҲгӮ’йҷӨгҒҚгҖҒпј‘е№ҙдёӯгҖҒжҲҗеҲҶиЎЁгҒ®еҖӨгӮ’дёҠеӣһгҒЈгҒҰеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜе¬үгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒҜгҖҒгҒ»гҒјйҖҡе№ҙгҒ§жҲҗеҲҶиЎЁгҒ®еҖӨгӮ’дёӢеӣһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜж®ӢеҝөгҒ§гҒҷгҖӮгӮҸгҒҡгҒӢгҒ«9жңҲгҒЁ10жңҲгҒ«жҲҗеҲҶиЎЁйҖҡгӮҠгҒ®йҮҸгҒ«гҒҜгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖӮ

гҒҳгӮғгҒҢгҒ„гӮӮ

гҒҳгӮғгҒҢгҒ„гӮӮгҒ«гҒҜгҖҒгӮ«гғӯгғҶгғігҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§гҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒ гҒ‘гҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҳгӮғгҒҢгҒ„гӮӮгҒҜгҖҒ6жңҲпҪһ9жңҲй ғгҒ®еӨҸгҒ®гҒҳгӮғгҒҢгҒ„гӮӮгҒҢиүҜгҒ•гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

гҒҠиҠӢгҒҜеҶ¬е ҙгҒҢзҫҺе‘ігҒ—гҒ„гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҶ¬гҒ«еҸҺз©«гҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гӮҲгӮҠгӮӮеӨҸгҒ«еҸҺз©«гҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’дҝқеӯҳгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁиүҜгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒӯгҖӮ

еӯЈзҜҖгҒ®йҮҺиҸңгҒҜең°зҗғгҒЁгғ’гғҲгӮ’еҒҘеә·гҒ«гҒҷгӮӢ

жң¬жқҘгҒ®еӯЈзҜҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„жҷӮжңҹгҒ«дәәе·Ҙзҡ„гҒӘз’°еўғгҒ§иӮІгҒҰгӮүгӮҢгҒҹйҮҺиҸңгҒ®ж „йӨҠдҫЎгҒҜгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠиҮӘ然гҒ«иӮІгҒӨйҮҺиҸңгҒЁжҜ”гҒ№гӮӢгҒЁеҠЈгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жң¬жқҘгҒ®еӯЈзҜҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„жҷӮжңҹгҒ«еҸҺз©«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘе·ҘеӨ«пјҲеҶ·жҡ–жҲҝгӮ„еҠ ж№ҝгӮ„йҷӨж№ҝпјүгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еҢ–еӯҰиӮҘж–ҷгҒҢдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҰиӮІгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ§гӮӮгҖҒеҢ–еӯҰиӮҘж–ҷгҒҜгҖҒиҮӘ然гҒ®еңҹгҒ»гҒ©гҒ®ж „йӨҠгғҗгғ©гғігӮ№гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮзӘ’зҙ гғ»гғӘгғігғ»гӮ«гғӘгӮҰгғ гҒӘгҒ©йҷҗгӮүгӮҢгҒҹжҲҗеҲҶгҒ®гҒҝгӮ’еӨҡйҮҸгҒ«еҗ«гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒйҮҺиҸңгҒ®иҰӢгҒӢгҒ‘гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒж „йӨҠдҫЎгҒҢдјҙгҒӘгӮҸгҒӘгҒ„йҮҺиҸңгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

ж „йӨҠдҫЎгҒҢдҪҺгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҒҘеә·зҡ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮиҷ«гӮ„з—…ж°—гҒ«гӮ„гӮүгӮҢгӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҖҒеҢ–еӯҰиӮҘж–ҷгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸеӨҡгҒҸгҒ®иҫІи–¬гӮӮеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еӯЈзҜҖеӨ–гӮҢгҒ®йҮҺиҸңгҒҜгҖҒеӯЈзҜҖгҒ®йҮҺиҸңгҒЁжҜ”гҒ№гҒҰж „йӨҠдҫЎгҒҢдҪҺгҒ„гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҢ–еӯҰиӮҘж–ҷгҒЁиҫІи–¬гҒ®дҪҝз”ЁйҮҸгҒҢеӨҡгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮз’°еўғгҒёгҒ®иІ иҚ·гӮӮеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- з’°еўғз®ЎзҗҶгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢйӣ»ж°—гӮ„гӮ¬гӮ№гӮ„зҒҜжІ№пјҲгҒ«дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢиіҮжәҗпјү

- иҫІи–¬гӮ„еҢ–еӯҰиӮҘж–ҷгҒ«гӮҲгӮӢеңҹеЈҢжұҡжҹ“гҒЁж°ҙиіӘжұҡжҹ“

- еҢ–еӯҰиӮҘж–ҷгӮ’йҖ гӮӢйҡӣгҒ«з”ҹгҒҳгӮӢжё©е®ӨеҠ№жһңгӮ¬гӮ№

еҗ„еӯЈзҜҖгҒ«иӮІгҒӨйҮҺиҸңгӮ„жһңзү©гӮ’еӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҢйҒёгӮ“гҒ§йЈҹгҒ№гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹеӨҡгҒҸгҒ®е•ҸйЎҢгҒҢдёҖж°—гҒ«и§ЈжұәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

пј‘е№ҙдёӯеҗҢгҒҳйҮҺиҸңгҒҢгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮжүӢгҒ«е…ҘгӮӢдё–гҒ®дёӯгҒҜдҫҝеҲ©гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдҫҝеҲ©гҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮеҒҘеә·зҡ„гҒЁгҒҜйҷҗгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

гӮӮгҒ—гҒҠгҒІгҒЁгӮҠгҒ§еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгӮ„йӣЈгҒ—гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгӮүгҖҒгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒЁгҖҒдёҖеәҰгҖҒи©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ

е…¬иӘҚгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒҜгҖҒйЈҹдәӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸж§ҳгҖ…гҒӘгҒ“гҒЁпјҲз’°еўғгҖҒд»•дәӢгҖҒ家ж—ҸгҖҒдәәй–“й–ўдҝӮгҒӘгҒ©пјүгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒӘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгӮігғјгғҒгғігӮ°гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°гғ»гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

гҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

еҲқеӣһзӣёи«ҮгӮ’з„Ўж–ҷгҒ§гҒҠеҸ—гҒ‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒ®гғһгӮӨгғігғүгғ»гғңгғҮгӮЈгғ»гғЎгғҮгӮЈгӮ·гғіи¬ӣеә§гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§еӯҰгҒігҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢйЈҹгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ”иҮӘиә«гҒ®дё»жІ»еҢ»пјҲгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘзҹҘиӯҳгҒЁгӮ№гӮӯгғ«гӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж–°еӯҰжңҹгҒҜгҖҒжҜҺе№ҙ3жңҲгҒЁ9жңҲгҒ§гҒҷгҖӮи¬ӣеә§гҒ§гҒҠдјҡгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§еҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢ

гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјгҒ®гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү

зөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡ

- гҖҢеҮәеӣһгӮҠжңҹгҒ®й•·гҒ„йҮҺиҸңгҒЁгғ“гӮҝгғҹгғіCгҖҚгҖҒ4иЁӮйЈҹе“ҒжҲҗеҲҶиЎЁгҒ®1йЈҹе“ҒгҖҒ1жЁҷжә–жҲҗеҲҶеҖӨгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҖҒеҘіеӯҗж „йӨҠеӨ§еӯҰж „йӨҠеӯҰйғЁгҖҒз”ҹзү©жңүж©ҹеҢ–еӯҰгҖҒж•ҷжҺҲгҖҒиҫ»жқ‘еҚ“гҖҒ2000е№ҙ1жңҲNo.97

гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲ – гғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°