バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。

心と体をつなぐホリスティックな食事法について、

ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。

ご登録は、こちらから

もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

海外でも注目されている日本の椎茸

椎茸の機能は、東洋医学(中医、漢方など)が昔から認めているところですが、現代科学においても、その機能を裏付けたり、新しい機能の発見を報告する研究論文が続々と発表されています。

統合医療の権威アンドリュー・ワイル医師も椎茸LOVEで、大大絶賛しています。

そんなすごい椎茸の健康効果についてお伝えします。

椎茸の基本情報

今や椎茸は、米国、カナダ、シンガポール、中国などでも栽培されています。

しかし、世界中で販売されている椎茸の83%は日本産です。

また、キノコと言えば、秋というイメージがありますが、椎茸には旬が2回あります。

- 春(3月~5月)

- 秋(9月~11月)

だから、春~初夏の椎茸も、旬なんですよ。

椎茸の栄養価

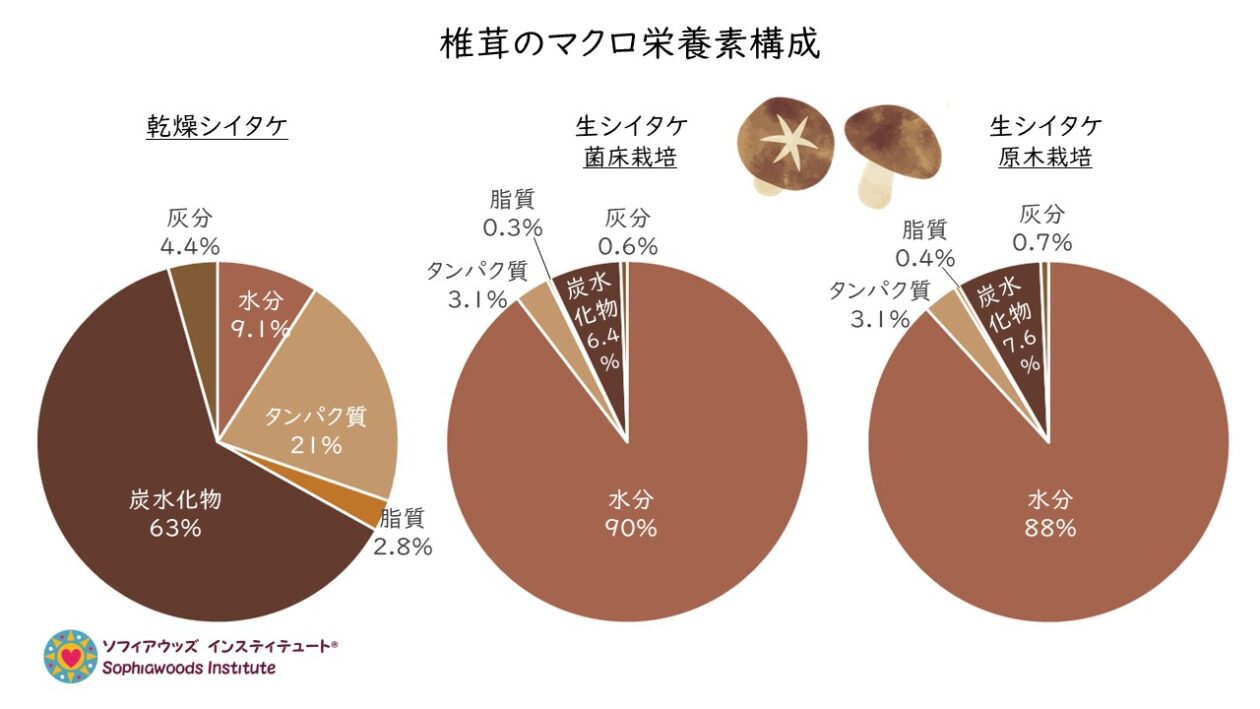

お店でよくみる椎茸には、乾燥したものと生のものがありますね。生の椎茸にはその栽培方法の違いによって菌床栽培と原木栽培の2つに大きく分けることができます。詳しい栽培方法については、後述する「椎茸の選び方」をご参照ください。

生シイタケは、だいたい1個15~20gです。乾燥シイタケは1個約4gです。

1. タンパク質・脂質・炭水化物

その、それぞれのマクロ栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物)の含有割合を比較したのが、下の円グラフです。

生の椎茸は、その重量のほぼ90%が水分なんです!そして、タンパク質と炭水化物の割合が、ほぼ1:2の比率で含まれていることが分ります。

一方、乾燥シイタケは、その重量の約3分の2(63%)が炭水化物です。

ただし、椎茸に含まれている炭水化物には、後述する薬効成分となるベータグルカンが含まれています。

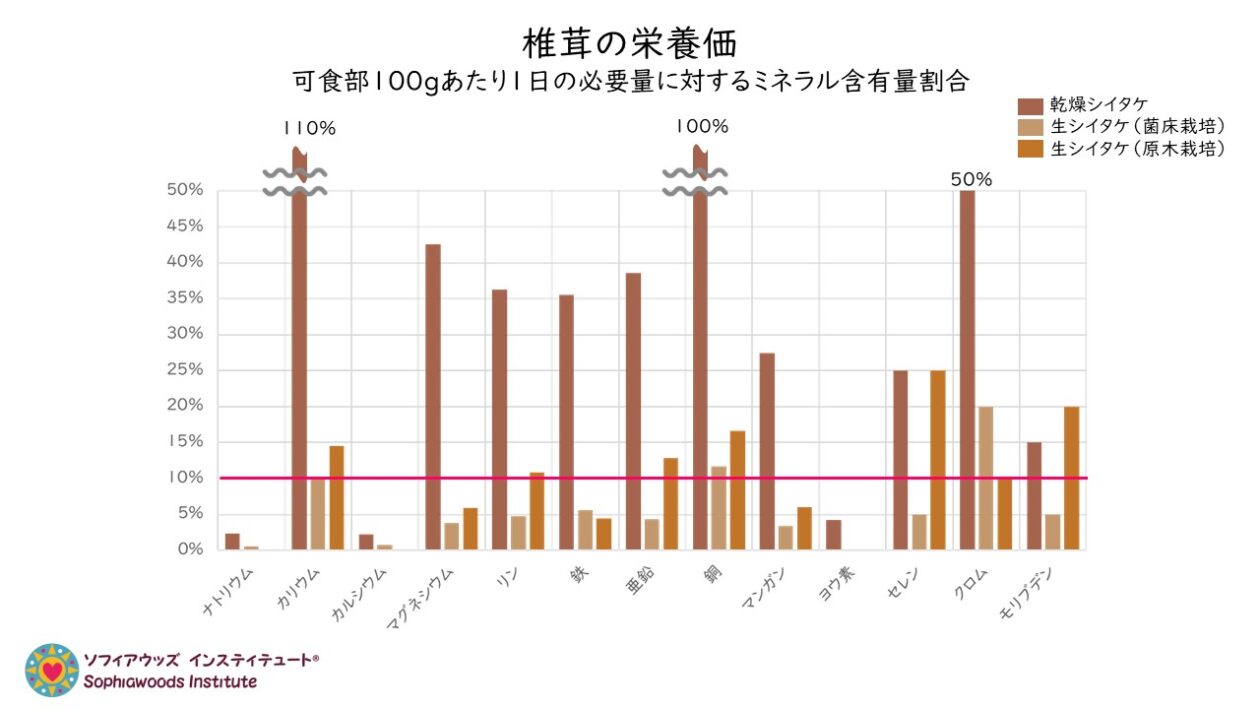

2. ミネラル

米国FDA(食品医薬品局)は、可食部100gに1日の必要量の10%以上の栄養素を含んでいる時、その栄養素が豊富であると定義しています。

そのため、下のグラフでは、各栄養素の1日の必要量に対して、椎茸100gに何%含まれているかを示しています。

椎茸には、ナトリウム、カルシウム、ヨウ素が少ないことが分ります。

とはいえ、乾燥シイタケには、その3つを含めすべてのミネラルが含まれています。それだけでなく、100g中には、上記した3種類を除く他のミネラルはいずれも1日の必要量の10%以上を優に超えて含まれています。カリウムや銅では、1日の必要量を満たしてしまいます。

とはいえ、乾燥シイタケ100gは、乾燥シイタケ25個に相当するので、なかなか食べられる量ではありませんね(笑)そのため、食べられそうな量を乾燥シイタケ5個として、上記の数値を5分の1にしたとしても、乾燥シイタケには1日の必要量の10%以上のミネラルが含まれているので、やはり優秀なミネラル源になりそうです。

生シイタケにもすべてのミネラルが含まれていますが、菌床栽培の椎茸と比べて、原木栽培の椎茸の方が1日の必要量の10%を満たすミネラルの種類が多いです。生の椎茸100gは、生シイタケ5~6個なので、食べようと思えば食べられそうな量です。

まぁ、椎茸だけで1日の必要量を満たす必要はありませんが、それだけ優秀だということです。

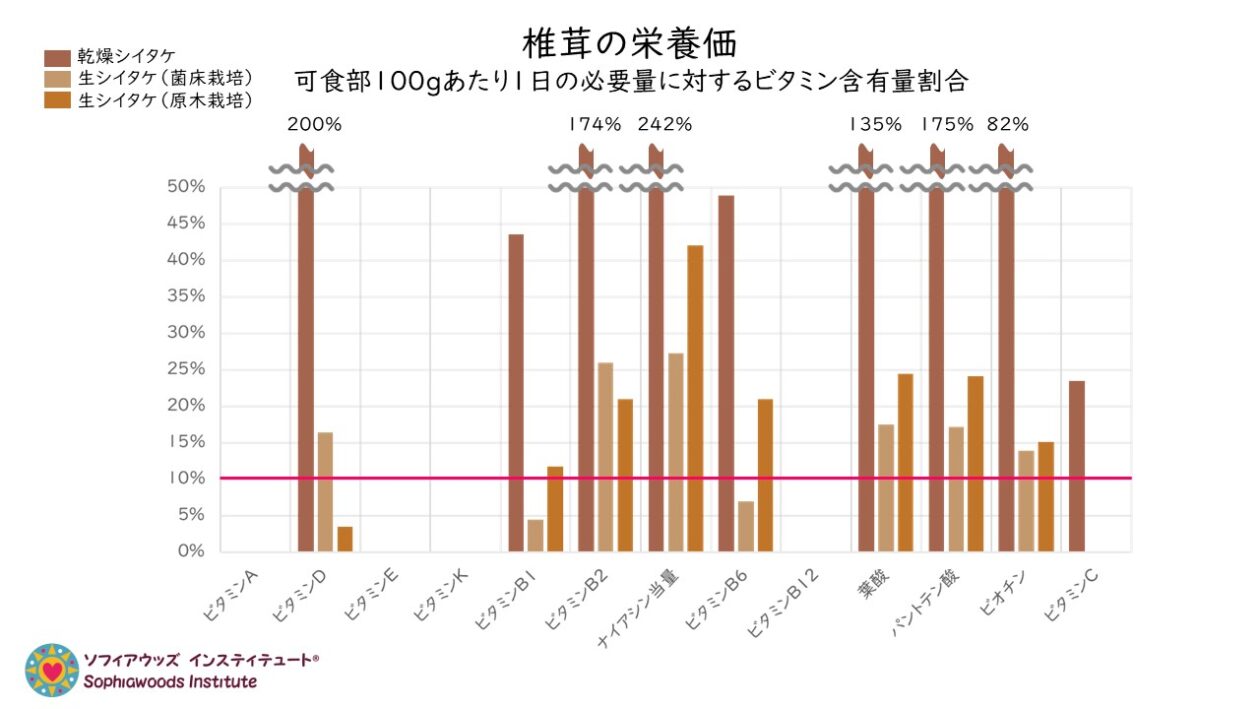

3. ビタミン

椎茸には、ビタミンD以外の脂溶性ビタミン(ビタミンA、ビタミンE、ビタミンK)が含まれていませんね。また、動物性食品と海藻にしか含まれていないビタミンB12も当然含まれていません。

それ以外では、乾燥シイタケにのみビタミンCが含まれているのが不思議です。文部科学省の食品成分表を基にグラフを作成していますが、「ホントですか?」と疑いたくなるデータです(笑)

乾燥シイタケのデータに用いられた乾燥シイタケがどのように加工されたものを用いたのか分かりませんので、椎茸を乾燥させるにあたってメーカーが加えた酸化防止剤(アスコルビン酸)を検出しているだけなのではないか?などとも考えてしまいます。

ビタミンに関しては、乾燥シイタケは言うまでもありませんが、生シイタケもかなり優秀なことが分ります。

ただ、ビタミンDの含有量が菌床栽培の方が原木栽培よりも多いというのにも違和感があります。こちらも「ホントですか?」と言いたくなるデータですが、菌床栽培をするにあたって肥料などを与えていることを考えれば、こういう結果もありなのだろうとも思います。

椎茸の薬効成分

椎茸には次の薬効成分が含まれていることが判明しています。

ただし、これらの成分の含有量は、椎茸がどこでどのように育てられたかによって大きく異なることも報告されています。

椎茸の選び方は後半でお伝えします。

1. テルペノイド

植物性テルペノイドは、特徴的な香りがあるため、芳香剤として広く用いられる成分です。

植物性テルペノイドには抗菌性や抗腫瘍性があると言われ、薬草治療によく用いられている他、薬理作用の研究もなされている成分です。

テルペノイドの香りは、ユーカリやシナモンやクローブ、ショウガの風味、また花の黄色の発色に関与している成分です。

2. ステロール

椎茸には、植物性ステロールが含まれています。ステロールは脂質の一種です。

植物性ステロールは「植物の細胞膜構成成分」です。

似ている名前のコレステロールは「動物の細胞膜構成成分」で、コレステロールは体内に吸収されるのに対して、植物性ステロールはほとんど吸収されません。

植物性ステロールが悪玉コレステロールを減少させることが報告されている他、がん予防効果が期待されている成分です。

詳しくは『植物性ステロールの健康効果』をご確認ください。

3. エリタデニン

エリタデニンは、椎茸特有の成分です。

血圧を正常に保ち、血中のコレステロール値を下げる効果が期待されています。

4. レンチナン(ベータグルカン)

レンチナンはベータグルカンの一種で、多糖類(ポリサッカライド)/不溶性食物繊維の一種です。

腸で消化されずに免疫システムを活性化し、腫瘍の解消を助けることが報告されています。また、レンチナンが、白血病細胞の成長と転移を抑制したことが示されています。

更に、中国と日本での臨床研究ですが、胃がんの患者に、化学療法と並行して、レンチナンを注射し続けた結果、免疫力が回復し、生活の質の向上ができたことが報告されています。

5. エルゴチオネイン

エルゴチオネインは、「長寿ビタミン」として注目を集めている抗酸化作用や抗炎症作用をもつ含硫アミノ酸です。

エルゴチオネインは、ヒトの体内では合成することはできないと考えられ、エルゴチオネインを含む食品を食べることによってのみ摂ることが可能です。

エルゴチオネインを多く含む食品(主にキノコ類)を食べる量が多いほど、すべてのがんの予防、生活習慣病予防、認知症予防と改善、長寿に効果があるとする研究が多く存在しています。

椎茸の健康機能

なお、裏付けとなっている研究論文は、最後に参考文献として一覧にしています。

1. 抗がん作用と抗炎症作用

動物試験や試験管試験を通して、椎茸には、抗がん作用や抗炎症作用のある成分が含まれていることが判明しています。

上で紹介した椎茸に含まれているさまざまな成分が免疫力向上やコレステロール低下、抗がん作用として働いており、特に、多糖類の抗がん作用に期待されています。

しかし、ヒトを対象とした臨床研究の事例が非常に少なく、データの積み上げがこれからの課題のようです。

2. 血行促進と長寿

東洋医学(漢方・薬膳)では、椎茸は次の不調の改善に用いられてきました。

- 貧血の改善(血虚の改善)

- 血行促進/血液サラサラ効果(瘀血の改善)

- 疲労改善/活力回復(気虚の改善)

- 長寿の薬(高血圧改善)

3. 免疫力アップ

椎茸に含まれている多糖類が免疫力アップに関係していると考えられています。

2015年に発表された研究では、毎日、2つの乾燥椎茸を1ヵ月間食べ続けた被験者の免疫力マーカーが改善し、実験前と後とでは、内臓炎症が減少していたことが報告されています。

また、免疫力は加齢と共に低下していくものですが、マウスを使った実験ですが、椎茸の粉末を与えると、加齢のマウスの免疫力が回復したことが報告されています。

最近、特に理由もないのに、免疫力の衰えを感じている人は、椎茸を定期的に食べると良いかもしれませんね。特に、体力の低下を感じている高齢者の方は、意識して椎茸を食べると良いかもしれません。

4. 循環器系疾患(動脈硬化、高血圧、心疾患)予防

椎茸には、コレステロールを低下させる作用をもつ、上でお伝えした、エリタデニン、ステロール、レンチナンという3つの成分をもっています。

高血圧になるよう遺伝子を操作したマウスを使った実験では、椎茸の粉末を与えたグループで血圧が低下したことが報告されています。高血圧になる遺伝子をもっていても、椎茸を食べることによって血圧を下げることができる可能性を示した研究です。

また、高脂肪の食事を与えたマウスに、高脂肪食と一緒に椎茸を食べさせたところ、肝臓での脂肪の蓄積度合いが低下し、動脈硬化の原因となる血管内プラークの蓄積が少なかったことが報告されています。椎茸を食べさせなかったマウスと比較し、コレステロール値も低かったそうです。高脂肪食から肝臓や血管を守ってくれる働きが椎茸にあることを示した研究です。

どちらも、ヒトにおいても同様の効果を示すとは言い切れませんが、高血圧や動脈硬化、脂肪肝が気になっている人は、当然、高脂肪食を控えることに加え、椎茸を積極的に食事に加えてみるのも悪くないように思います。

5. 抗菌、抗ウィルス、抗カビ作用

抗生物質が利かない耐性菌が問題になっていますが、椎茸の抗菌成分が新たな抗生物質の開発につながるのではないかと考えている科学者もいるようです。

既に耐性菌に苦しめられている人にとっては救いとなる可能性がある一方で、そうしたものを人工的に造るから、耐性菌が増えるだから、イタチごっこに拍車をかけるだけのようにも感じます。

6. 骨粗鬆症予防

骨が形成されるためには、ビタミンDが必要です。椎茸にはビタミンDが豊富です。

マウスを使った実験では、カルシウムと椎茸を食べさせたマウスの骨が健康に保たれたことが報告されています。

ビタミンDには2種類あり、椎茸に含まれているビタミンDはD2と呼ばれる植物性のビタミンDです。私達ヒトは動物ですから、体内で造られる自前のビタミンDはD3と呼ばれる動物性のビタミンDで魚や卵黄などに含まれている型と同じです。

ビタミンDは、D2もD3も私達の体内で同じような働きをしていると従来から考えれており、そのため、厚生労働省が発表している食品成分表においてもD2とD3を区別せず、ビタミンDとして表示しています。

ビタミンDの詳しい作用については『ビタミンDの多い食品』をご確認ください。

椎茸の副作用

1. アレルギー

椎茸の薬効成分のレンチナンにアレルギー反応を起こす人がいることが報告されています。

「椎茸皮膚炎」と呼ばれています。

2. 胃腸不良と紫外線過敏症

長期間に渡り、椎茸の粉末を摂取していた人に、胃腸不良や紫外線過敏症の症状が現れたことが報告されています。

どんなに良い食品も、過ぎたるは及ばざるがごとしですね。ほどほどに。

椎茸の選び方

国際オーガニック・エキスポで知り合った、日本で唯一有機認定されているキノコを生産されている「ハルカインターナショナル」の野村取締役からいただいたご著書『砂漠緑地化ビジネス – 日本の森林資源とキノコ栽培で無から有を生み出す挑戦』から学んだことをお伝えします。

1. キノコは密閉空間で菌床栽培されている

現在、日本を含めた世界中でキノコは密閉空間で菌床栽培されています。

椎茸だけでなく、マッシュルームや舞茸などのほとんどのキノコが、原木栽培ではなく、菌床栽培という方法で栽培されています。菌床栽培は、木などのおがくずのベッドに菌を植えて栽培する生産方法です。

その際、雑菌などが入り込まないように、温度や湿度なども厳密に管理された密閉空間で栽培されます。

2. 自然界のキノコは解放空間で雑菌の中で育つ

自然に生えているキノコは、そもそも雑菌だらけの森の中で育ちます。ふわふわのおがくずのベットもありません。誰も肥料なんてくれません。自力で養分を吸わなければなりません。

生命力の強いキノコ菌は、他の雑菌に負けず、温度や湿度も自然に任せた状態で、ちゃんと自力で栄養を吸収してキノコに成長します。

言い換えれば、自然界では、

生命力の強いキノコ菌だけが、キノコとして大きくなる

3. 椎茸の効果を確実に得たいなら

密閉された無菌室で、他の菌と争うことなく、甘やかされて育ったキノコよりも、雑菌だらけの開放空間で、肥料を与えられることもなく、自力で育ったキノコの方が、ずっと生命力(栄養価)が高いはずだと思いませんか?

ちなみに、ハルカインターナショナルのキノコたちは、開放空間での無農薬・無肥料栽培で育ちます。

キノコを買う時には、栽培方法に意識をしてみてください。どうせ食べるなら栄養価の高い、生命力の強いものの方が良いですよね。

保存方法

生の椎茸の保存に適した温度は、5℃です。なので、冷蔵庫で保存してくださいね。

1. 水分を避け紙に包む

その時、椎茸は水分を嫌い濡れたところから傷むので、購入した後、一旦、キッチンペーパーや新聞紙などで包んでからジップロックなどにいれて冷蔵庫に保存すると長持ちします。また、その際、軸を上にしておくと更に長持ちします。

2. 冷凍する

大量にある場合には、冷凍もできます。冷凍した椎茸は、解凍せずにそのままお料理に使います。冷凍すると細胞壁が壊れて、いい感じに旨味成分が溶け出しやすい状態になっているのでスープ(汁物)などに使うと良いです。

3. 乾燥させる

もちろん乾燥もできます。

2~3日間天日干しすれば干しシイタケが出来上がります。乾燥させると椎茸の旨味成分が増えるだけでなく、椎茸に含まれているエルゴステリンという成分が紫外線によってビタミンDに合成されるので、生のものよりもビタミンDを増やすことができます。

ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

もしおひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?

公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。

プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて

お気軽にご相談ください。

初回相談を無料でお受けしています。

あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。

新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる

ニュースレターのご登録は、こちらから

統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

参考文献:

- “Edible mushrooms: Role in the prevention of cardiovascular diseases”, Eva Guillamóna, et. al., Fitoterapia, Volume 81, Issue 7, October 2010, Pages 715–723, http://dx.doi.org/10.1016/j.fitote.2010.06.005

- “Vitamin D and sterol composition of 10 types of mushrooms from retail suppliers in the United States”, Phillips KM, et al., J Agric Food Chem. 2011 Jul 27;59(14):7841-53. doi: 10.1021/jf104246z. Epub 2011 Jun 23.

- “Determination of Glucan Contents in the Fruiting Bodies and Mycelia of Lentinula edodes Cultivars”, Bak WC, Park JH, Park YA, Ka KH, Mycobiology. 2014 Sep;42(3):301-4. doi: 10.5941/MYCO.2014.42.3.301. Epub 2014 Sep 30.

- “Effect of shiitake (Lentinus edodes) and maitake (Grifola frondosa) mushrooms on blood pressure and plasma lipids of spontaneously hypertensive rats”, Kabir Y, Yamaguchi M, Kimura S, J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1987 Oct;33(5):341-6.

- “Lentinus edodes promotes fat removal in hypercholesterolemic mice”, HYUN YANG, et.al, Exp Ther Med. 2013 Dec; 6(6): 1409–1413, Published online 2013 Oct 8. doi: 10.3892/etm.2013.1333, PMCID: PMC3829752

- “Consuming Lentinula edodes (Shiitake) Mushrooms Daily Improves Human Immunity: A Randomized Dietary Intervention in Healthy Young Adults”, Dai X, et al., J Am Coll Nutr. 2015;34(6):478-87. doi: 10.1080/07315724.2014.950391. Epub 2015 Apr 11.

- “Lentinula edodes-derived polysaccharide enhances systemic and mucosal immunity by spatial modulation of intestinal gene expression in mice”, Xu X, et al, Food Funct. 2015 Jun;6(6):2068-80. doi: 10.1039/c4fo01192a.

- “The structure of mushroom polysaccharides and their beneficial role in health”, Huang X, Nie S, Food Funct. 2015 Oct;6(10):3205-17. doi: 10.1039/c5fo00678c.

- “The cancer preventive effects of edible mushrooms”, Xu T, Beelman RB, Lambert JD, Anticancer Agents Med Chem. 2012 Dec;12(10):1255-63.

- “Antitumor polysaccharides from mushrooms: a review on the structural characteristics, antitumor mechanisms and immunomodulating activities”, Xin Meng, Hebin Liang, Lixin Luo, Carbohydrate Research, Volume 424, 7 April 2016, Pages 30–41, http://dx.doi.org/10.1016/j.carres.2016.02.008

- “Polysaccharides in Lentinus edodes: isolation, structure, immunomodulating activity and future prospective”, Xu X, Yan H, Tang J, Chen J, Zhang X, Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(4):474-87. doi: 10.1080/10408398.2011.587616.

- “Recent developments in mushrooms as anti-cancer therapeutics: a review”, Seema Patel and Arun Goyal, 3 Biotech. 2012 Mar; 2(1): 1–15, Published online 2011 Nov 25. doi: 10.1007/s13205-011-0036-2, PMCID: PMC3339609

- “The Pharmacological Potential of Mushrooms”, Ulrike Lindequist, Timo H. J. Niedermeyer, and Wolf-Dieter Jülich, Evid Based Complement Alternat Med. 2005 Sep; 2(3): 285–299, doi: 10.1093/ecam/neh107, PMCID: PMC1193547

- “The use of lentinan for treating gastric cancer”, Ina K, Kataoka T, Ando T, Anticancer Agents Med Chem. 2013 Jun;13(5):681-8.

- “Dietary calcium and vitamin D2 supplementation with enhanced Lentinula edodes improves osteoporosis-like symptoms and induces duodenal and renal active calcium transport gene expression in mice”, Lee GS, Byun HS, Yoon KH, Lee JS, Choi KC, Jeung EB, Eur J Nutr. 2009 Mar;48(2):75-83. doi: 10.1007/s00394-008-0763-2. Epub 2008 Dec 17.

- “Shiitake Mushroom Dermatitis: A Review”, Stephany MP, Chung S, Handler MZ, Handler NS, Handler GA, Schwartz RA, Am J Clin Dermatol. 2016 Oct;17(5):485-489.

- “Shiitake dermatitis: a report of 3 cases and review of the literature”, Chu EY, Anand D, Dawn A, Elenitsas R, Adler DJ, Cutis. 2013 Jun;91(6):287-90.

- “Flagellate mushroom (Shiitake) dermatitis and photosensitivity”, Hanada K, Hashimoto I, Dermatology. 1998;197(3):255-7.

- “Eosinophilia and gastrointestinal symptoms after ingestion of shiitake mushrooms”, Levy AM, Kita H, Phillips SF, Schkade PA, Dyer PD, Gleich GJ, Dubravec VA, J Allergy Clin Immunol. 1998 May;101(5):613-20.

- “Serum ergothioneine and risk of dementia in a general older Japanese population: the Hisayama Study.”, Meng X, Ohara T, Nishioka K, Shibata M, Katsube M, Tateishi N, Nakamura Y, Oishi E, Sakata S, Furuta Y, Nakao T, Ninomiya T., Psychiatry Clin Neurosci. 2025 Sep 5. doi: 10.1111/pcn.13893. Epub ahead of print. PMID: 40908798.

ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング