バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。

心と体をつなぐホリスティックな食事法について、

ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。

ご登録は、こちらから

もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

目次

健康的な生活の三原則

厚生労働省によれば、健康的な生活の三原則とは次の3つです。

- 快食

- 快眠

- 快便

そこで、今回は、便秘に焦点を当てます。

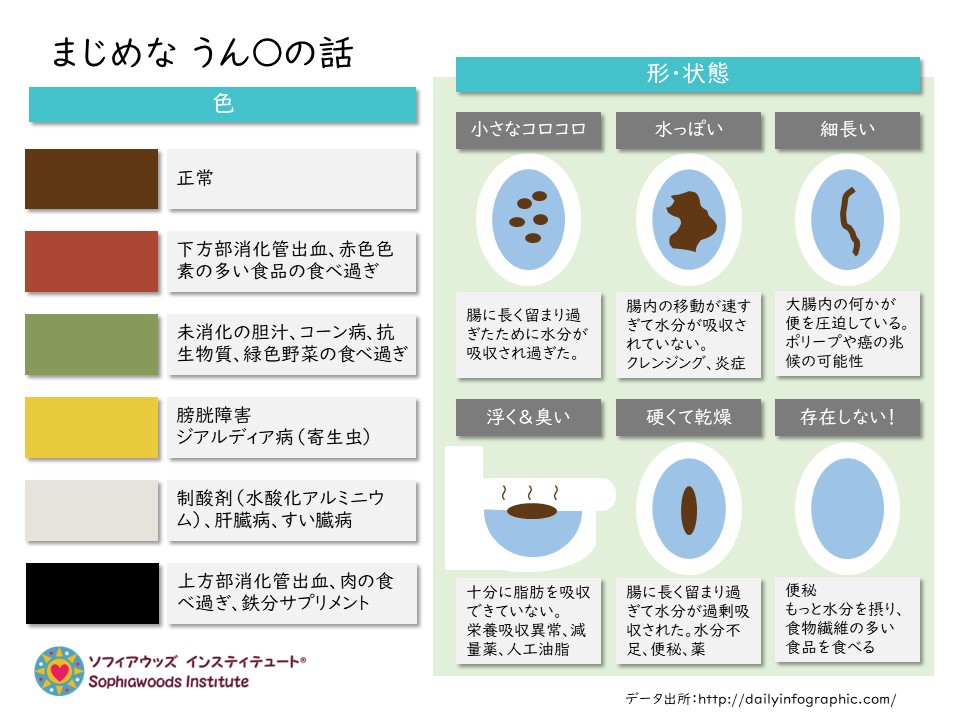

あなたのはどれかな?

色と形状や状態による早見表です。とても分かりやすいと思いましたので和訳しました。

右側のような状態のものは、さまざまな原因が考えられますが、全部、便秘です。

便秘の定義

便秘と聞くと、便通がないことだと思っている人もいるかもしれませんが、まるでウサギのうん〇のような小さなコロコロした便も便秘です。改善を必要とする状態です。

また、毎日便通がないことが便秘だと思っている人も多いのではないでしょうか。でも、毎日出なくても便秘ではないんですよ。1~3日おきに、ちゃんと立派な便通があって、そのことが特に気にならなければ、それは便秘ではありません。体内の循環のリズムはひとそれぞれです。

厚生労働省の「慢性便秘症診療ガイドライン2017」では、便秘は次のように定義されています。

「本来体外に排出すべき糞便を

十分量かつ快適に排出できない状態」

日数や頻度は定義には含まれていません。だから、

- 十分な量を

- 快適に

- 定期的に

- 自発的に

排出できていれば、それは便秘ではないのです。

逆に言えば、次のような状態が便秘です。

- 不十分な量

- 排便が困難

- 不定期

- 薬や介助が必要

1. 便秘症

一方、普通の便秘の枠を超えた「便秘症」と診断されるのは、次の基準を2つ以上満たす場合です。

- 4回に1回超の排便時に、強くいきむ必要がある

- 4回に1回超の排便時に、兎糞状便または硬便

- 4回に1回超の排便時に、残便感を感じる

- 4回に1回超の排便時に、直腸肛門の閉塞感や排便困難感がある

- 4回に1回超の排便時に、用手的な排便介助が必要である(摘便・会陰部圧迫など)

- 自発的な排便回数が、週に3回未満

更に、6ヵ月以上前から症状があり、最近3ヵ月間に上記の基準を満たしていると、「慢性便秘症」と診断されます。

便秘の何が悪い?

便秘を放置することがなぜいけないかと言えば、単に、「体がなんとなく気持ち悪い」「お腹周りが膨らんで不快」というだけでなく、さまざまな病気の原因となりえるからです。

1. 毒素が体中をめぐる

体内から適切に排泄されなかった毒素は、再び血流に戻り、体中を巡ることになります。

米国シアトル市のシステム生物学研究所のジョンソン・マルティネス博士(Johnson-Martinez)は、次のように述べています。

「便が腸内に長くとどまると、

腸内細菌が食物繊維を使い尽くして有益な短鎖脂肪酸を作れなくなる。

そうなると、腸内細菌はタンパク質の発酵を開始し、

それに伴いいくつかの毒素が生成され、それが血流に入り込む」

まず多くの場合、最初にお肌にその影響が現れることでしょう。そして、体内に毒素が留まり続ければ、さまざまな病気のリスクが高まります。

2. 免疫機能の低下

便秘をそのままにしておくと、あなたの健康にとって重要な働きをしてくれている腸がダメージを受けます。便秘によって腸粘膜に炎症が起こることが示されています。

免疫細胞の60%以上が腸内に存在していますから、その腸内に排泄物が溜まれば、免疫細胞の健康が損なわれ機能が低下します。

慢性的な便秘は、神経変性疾患の進行と関連していることも以前から指摘されています。

3. 腎機能と肝機能ダメージ

2024年7月に発表されたシステム生物学研究所が1,425人の健康な成人を対象に行った調査では、排便回数に応じて次の4つのグループに分け分析しています。

- 便秘群(週1~2回)

- 低頻度群(週3~6回)

- 高頻度群(1日1~3回)

- 下痢群(1日4回以上)

その結果、次の特徴が明らかになりました。

- 1日の排便回数が1~2回の群・・・食物繊維を発酵させる健康と関連づけられている腸内細菌が豊富

- 便秘群・・・タンパク質の発酵に関連する腸内細菌が豊富で、血液中には腎臓にダメージを与えることが知られている、p-クレゾール硫酸やインドキシル硫酸などの腸内細菌由来のタンパク質発酵の副産物が豊富に存在

- 下痢群・・・上部消化管に関連する細菌が豊富で、血液中では肝臓のダメージと関連している化学物質が豊富に存在

2025年の研究では、便秘群では特に善玉菌の中でもビフィズス菌属が大きく減少していることが示されています。

ビフィズス菌属が減少すると、短鎖脂肪酸の産生が減少して腸の運動機能が弱まり、便秘を悪化させるので、便秘の悪循環に陥ります。

研究者は、次のようにも述べています。

「便秘は、何らかの疾患が診断される前の段階で、

臓器障害を引き起こすことが知られている腸内細菌由来の毒素の

血中濃度に関連している」

血液は体全体に巡っているので、排便の頻度は、体全体に影響を及ぼします。それが慢性疾患の発症と大きく関係していることが示されたのです。

4. 心疾患リスク上昇

オーストラリアのセント・ヴィンセント病院の研究者が、英国のUKバイオバンクに登録されている408,354人のデータを分析した結果を2024年11月に発表しています。

正常排便習慣がある人たちと比較して、便秘症の人は、心疾患リスクが2.15倍と有意に高いことが示されました。

個々の心疾患では、便秘は発症リスクを次の通り上昇させます。

- 心不全・・・2.72倍

- 虚血性脳卒中・・・2.36倍

- 急性冠症候群・・・1.62倍

また、便秘のない高血圧患者と比較すると、便秘のある高血圧患者は、処方薬剤などの影響を考慮しても、心疾患リスクが1.68倍と有意に高いことも示されています。

5. 死亡率アップ

心不全の患者さんでは、薬剤の副作用や心不全の生理学的影響によって便秘がよく起こります。

高知大学病院薬剤部は、高知県内の急性非代償性心不全(ADHF)で入院した患者を対象に、多施設前向きコホート研究 (Kochi YOSACOI 研究)のデータを用いて、心疾患と便秘の合併症と生存率との関係を分析しています。

便秘ではない心疾患患者と比べて、便秘している心疾患患者が2年以内に死亡する確率は、2倍になることが示されました。

因果関係はまだ明らかにされていませんが、その理由について研究者は、次の仮説を述べています。

- 排便中のいきみによる血圧上昇

- 便秘による腸内細菌叢の組成変化による影響

- など

どちらにしても、便秘は心臓に悪いようですね。。

便秘が起こる主な要因

米国シアトル市のシステム生物学研究所が1,425人の健康な成人を対象に調査した結果、次のプロファイルに該当する人は、排便回数が少ない傾向にあることが示されています。

- 若者

- 女性

- BMIが低い人(18以下)

一言で言えば、「細い若い女性」ですね。

それ以外にも代表的な原因を下に列挙しますので、心当たりがある人は、まず、そこから改善することが大切です。

1. 水分不足

コーヒーやお茶、ジュースなどを飲むことが多く、「水」を飲むことが少ない人は、知らぬ間に水分不足になっている可能性が高いです。コーヒーやお茶には利尿作用があり、加糖飲料は体内の水分を減少させます。

水分が不足した便は、腸管をスムーズに通ることができないため留まってしまったり、ウサギのうん〇のような小石のような便になってしまいます。

2. 運動不足

特に、足を使う運動が不足している場合に、大腸の動きが鈍くなり、便が腸内に留まり、便秘が起こります。

3. 野菜不足

お野菜には、ご存じ、食物繊維が豊富です。食物繊維には水溶性と不溶性があります。

水溶性食物繊維は便を柔らかく包み込みスムーズは排便を促してくれます。不溶性食物繊維は便の量を増やし腸を活発に動かす作用があります。

菓子パンやスナック菓子やご飯・麺類ばかりの食物繊維を含まない炭水化物に偏った食事傾向の人、お肉ばかりたくさん食べるタンパク質に偏った食事傾向の人は、確実に食物繊維が不足していると言えます。

上述したシアトルのシステム生物学研究所の研究でも、食物繊維の多い食事をし、水をたくさん飲み、定期的に運動している人は、1日の排便回数が1〜2回ある傾向が強いことが示されています。

ただし、不溶性食物繊維で便秘が解消される人もいれば悪化する人もいます。ただやみくもに食物繊維を食べればよいわけではありません。

あなたの体の声に耳を傾けながら食べることが重要です。

4. 特定の食品への不耐症がある

アレルギーではないものの、何らかの食品に不耐症がある場合に、便通が滞ったり下痢を起こすことがあります。心当たりがある人は、まず検査をしてもらってください。

5. 慢性ストレス

慢性的な高ストレスは、便秘や下痢を引き起こします。

下痢や便秘を起こす過敏性腸症候群の主な原因のひとつはストレスです。

6. 医薬品

薬の中には、便秘を起こすものがあります。

- アレルギー薬

- 筋弛緩薬

- 鎮痛薬

- 降圧剤

- など

体内の水分を奪ったり腸壁を刺激する成分が含まれているためです。もし心当たりがあれば、薬剤師に相談してみることをお勧めします。

また、便秘薬の多くは耐性を作るものが多く、次第に用量を増やさなければ効かなくなっていくので、便秘薬も便秘を悪化させる一因となります。

加えて、鉄分のサプリメントも便秘を起こす原因となりえます。鉄分の補給は食事から行うことを最優先にしましょう。鉄分のサプリメントの副作用については『鉄分のサプリメント』を、鉄分を多く含む食品については『鉄分』をご確認ください。

7. その他

次の要因によっても便秘が起こりやすくなります。

- 甲状腺機能低下症

- 加齢

便秘を改善するライフスタイル

便秘の原因として前でお伝えした事柄の逆を取り入れることが改善となります。

1. 水分補給

朝、コップ1~2杯の水/白湯を飲むことで、改善することがあります。また日中も喉が渇いた時には、まず「水」を飲むことから始めることも重要です。

2. 定期的な運動

研究によって、便秘が、しばしば運動障害を引き起こし、排便に影響を与えるという悪循環を引き起こすことが指摘されています。

そのため、敢えて体を動かすことがこの悪循環を断ち切るために必要です。

運動の中でも足を使う運動に効果があります。特に、股関節を動かす運動が良いです。

中でも散歩がお勧めです。散歩をするのとしないのとでは、便通が大きく変わります。

3. 腸マッサージ

お腹を時計回りにゆっくりとマッサージすることで、腸の動きを促します。

4. ストレス解消

定期的な休息やリラックス、深呼吸が大切です。

便秘改善のナチュラルレメディ

先ほどお伝えした通り、食物繊維の少ない炭水化物やタンパク質ばかりに偏った食事をしている人は、野菜や果物を意識して多く食事に加えることが便秘改善にとって重要です。

食物繊維は腸内細菌によって発酵されて短鎖脂肪酸に変換されることで、セロトニン(別名幸せホルモン)が放出され腸の運動が促進されることが明らかになっています。

そして、次の食品を積極的に食事に加えてみましょう。研究によって便秘解消に効果があることが報告されている食品です。それぞれの食品の詳しい機能についても記事をリンクしましたので、気になる人はご確認ください。

また、英国キングス・カレッジ・ロンドンによる研究を基に英国栄養士会(BDA)が2025年10月に発表した新しい慢性便秘に関する包括的な食事ガイドラインの内容も含めてお伝えします。

1. 発酵食品

腸内細菌のバランスの乱れが短鎖脂肪酸の産生を減少させ、さらにグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)の産生を減少させ、腸の内容物がスムーズに通過する機能を阻害することが確認されています。(GLP-1については『GLP-1』をご参照ください)

腸内の善玉菌を増やしましょう。そのためには、乳酸菌やビフィズス菌が多く存在する発酵食品を積極的に食事に取り入れましょう。

ただし、発酵食品を食べてはいけない人もいます。詳しくは『発酵食品を食べてはいけない人』をご確認ください。

英国栄養士協会のガイドラインでは、「善玉菌(プロバイオティクス)は一般的に一部の人に効果がある一方で、特定の菌株ごとの効果は不明である」としています。乳酸菌にもビフィズス菌にも無数の菌株があるので、それを特定するのは難しそうですが、発酵食品に一定の効果があることが認められています。

2. ハーブ/スパイス

3. フルーツ

英国栄養士協会のガイドラインの中で、フルーツでは、プルーンとキウイフルーツに一定の効果があることが示されています。特に、キウイフルーツキウイは、毎日3個(皮付きまたは皮なし)食べると便通が改善するとしています。

4. 野菜

5. 油物や単純な炭水化物を摂り過ぎない

揚げ物などの食べ過ぎや、白く精製された単純な炭水化物(白砂糖、白米、白小麦など)を食べ過ぎると、腸内細菌のバランスと多様性が崩れ、善玉菌が減少することが示されています。

油も炭水化物も抜く必要はありません。

ただ、油を使うなら良質な油(オリーブオイルなど)をほどほどに使いましょう。炭水化物を食べるなら、複雑なもの、例えば、玄米や雑穀や全粒粉、そして、ブラウンシュガーや黒糖や甜菜糖、メープルシロップやハチミツなど、白くなっていないものを食べるようにしましょう。

英国栄養士協会のガイドラインでは、「ライ麦パンを1日6〜8枚食べることで、排便回数を増やすことができる」としています。ただし、「これは全ての人にとって現実的とはいえない」とも記載されています。

6. マグネシウム水

英国栄養士協会のガイドラインは、「マグネシウムを豊富に含む水を1日0.5~1.5リットル飲むことで、改善効果を高めることができる」と記載しています。

マグネシウムを多く含む水は、「硬水」と呼ばれますが、硬水は飲み過ぎると腎機能を損なう危険性がありますので、この方法には注意が必要です。

酸化マグネシウムに要注意

日本国内では、古くから制酸剤・緩下剤として酸化マグネシウムが使用されています。酸化マグネシウムは、慢性便秘症の治療薬の第一選択薬でもあります。

でも、皮肉なことに、便秘の人が酸化マグネシウムを使用すると、血液中のマグネシウム濃度が高くなり過ぎる高マグネシウム血症が起こることがあることを兵庫医科大学健康医療学/同大学病院内視鏡センターによる研究が第21回日本消化管学会(2025年2月日)で報告し、詳細が日本老年医学会雑誌に掲載されました。

高マグネシウム血症によって、次の症状が起こります。

- 腎機能低下

- 便塞栓

- 腸閉塞

- など

高マグネシウム血症を起こした便秘症の人の多くは、酸化マグネシウムによっても十分な排便がなされないまま、継続的に酸化マグネシウムを服用していたたことで、腸管内に大量の糞便とともにマグネシウムが停滞してしまい、高マグネシウム血症になったと考えられています。

便秘薬を服用するにしても、体の声を聴きながら、それがあなたの症状に効いているのかを確認しながら行うことが重要ですね。

ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

私は長いこと便秘を抱えていました。20代の頃には、センブリという漢方薬?ハーブ?を飲んでいたこともあります。でも、なかなか改善しませんでした。

統合食養学と出会い、私の便秘の根本原因に気づくことができ、それ以来、私に便秘はありません。

もし便秘にお悩みでしたら、今回ご紹介した方法を試してみてはいかがでしょうか。

ただし、誰かに効く食品もあなたに合わないこともあります。反対に誰かには効果がない食品があなたには効果を示すことがあります。

そのため、ひとつひとつ食事に加え、しばらく様子を見ながら、あなたにとって便秘薬となる食品を見つけてくださいね。

私たちはひとりひとり異なるバイオ個性をもっていることをお忘れなく。

そして、もしおひとりで取り組むことへの限界を感じていたり、不安や難しさがあるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?

公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。

プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて

お気軽にご相談ください。

初回相談を無料でお受けしています。

あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。

新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる

ニュースレターのご登録は、こちらから

統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます

参考文献

- 「便秘と食習慣」、e-ヘルスネット、厚生労働省

- “Aberrant bowel movement frequencies coincide with increased microbe-derived blood metabolites associated with reduced organ function”, Johannes P. Johnson-Martínez, Christian Diener, Anne E. Levine, Leroy Hood, Noa Rappaport, Sean M. Gibbons, Volume 5, ISSUE 7, 101646, July 16, 2024, Cell Reports Medicine, DOI:https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2024.101646

- “Constipation is associated with an increased risk of major adverse cardiac events in a UK population”, Tenghao Zheng, Leticia Camargo Tavares, Mauro D’Amato, Francine Z. Marques, 24 Sep 2024, https://doi.org/10.1152/ajpheart.00519.2024

- “Impact of comorbid constipation on the survival of patients with heart failure: a multicenter, prospective cohort study conducted in Japan.”, Ishida T, Kawada K, Jobu K, Hamada T, Kubo T, Okazaki M, Kawai K, Nakaoka Y, Yabe T, Furuno T, Yamada E, Kitaoka H, Hamada Y., Front Cardiovasc Med. 2025 Jan 14;11:1470216. doi: 10.3389/fcvm.2024.1470216. PMID: 39877026; PMCID: PMC11772488.

- 「総説:便通障害は経口マグネシウム製剤による重度高マグネシウム血症のリスク因子となる~国内症例の文献レビュー~」、富田寿彦、谷藤信明、福井広一、三輪洋人、新崎信一郎、2024年61巻2号p.103-113、日本老年医学会雑誌、DOI https://doi.org/10.3143/geriatrics.61.103

- “British Dietetic Association Guidelines for the Dietary Management of Chronic Constipation in Adults”, Eirini Dimidi, Alice van der Schoot, Kevin Barrett, Adam D. Farmer, Miranda C. Lomer, S. Mark Scott, Kevin Whelan, First published: 13 October 2025 https://doi.org/10.1111/jhn.70133

ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング